日本で最も格式が高い神社とされる伊勢神宮。訪れたことがある人も、名前だけを知っている人も、「伊勢神宮はなんの神様なのか?」と一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。伊勢神宮には、太陽の神として日本神話に登場する天照大御神が祀られています。古代から現代まで、皇室をはじめ多くの人々が深く信仰してきた存在です。

しかし、なぜ伊勢神宮の神様は特別とされ、「日本一のパワースポット」とまで言われるのでしょうか。単なる神話の話ではなく、その背景には日本人の精神や文化、そして祈りの歴史が息づいています。

この記事では、伊勢神宮がなんの神様を祀っているのかという基本から、天照大御神のご利益、そしてその“最強のパワー”と呼ばれる理由を、神話や信仰の観点からわかりやすく解説します。読み終わるころには、伊勢神宮がなぜ特別な場所とされ続けているのかが、きっと心にすとんと落ちるはずです。

で💡記事のポイント

- 伊勢神宮の内宮と外宮の神様の違いと由来

- 伊勢神宮のご利益の捉え方と恋愛や子宝祈願への向き合い方

- 伊勢神宮が日本人の心のふるさとと言われる理由

- 伊勢神宮に行けない人の心の寄せ方と参拝マナーの要点

伊勢神宮はなんの神様を祀っている?内宮・外宮の違いと神々の由来

- 伊勢神宮はなんの神様なのかを簡単に説明|天照大御神とは

- 伊勢神宮の内宮に祀られている神様・天照大御神の由来

- 外宮に祀られている豊受大御神とは?内宮との関係

- 伊勢神宮の神様一覧|125社それぞれのご神徳と役割

- 伊勢神宮には女の神様と男の神様がいる?信仰の意味を紐解く

- 「伊勢神宮には神様がいない」と言われる理由とその真実

伊勢神宮はなんの神様なのかを簡単に説明|天照大御神とは

伊勢神宮は、日本神話の中心に位置する太陽の神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)を主祭神とする神社です。天照大御神は『古事記』や『日本書紀』などの日本神話に登場し、光と秩序を司る存在として知られています。伊勢神宮はこの神を内宮(ないくう)に祀り、外宮(げくう)には食物や産業を司る豊受大御神(とようけのおおみかみ)が祀られています。両宮は互いに支え合う関係にあり、内宮が精神的・象徴的側面を、外宮が生活と産業の現実的側面を担っています。

天照大御神は皇室の祖神であり、国家の守護神としても位置づけられています。『日本書紀』によると、天照大御神は高天原で世界を照らす存在とされ、太陽の輝きそのものが生命の象徴とされました。古代から現代にいたるまで、農業・漁業・工芸など、あらゆる産業は太陽の恵みを前提として成り立っており、その意味で天照大御神の信仰は「生きる力への感謝」の表れでもあります。

また、伊勢神宮の創建はおよそ2000年前に遡るとされ、『倭姫命世記』には天照大御神の御鎮座地を探して全国を巡った倭姫命(やまとひめのみこと)が、伊勢の地を選定したと記されています。これにより、伊勢は「神の国の中心」として信仰を集めるようになりました。今日に至るまで、伊勢神宮は年間1000万人以上が訪れる日本最大級の聖地であり、その祈りは皇室行事や国民の心に深く結びついています(出典:文化庁「伊勢神宮と式年遷宮の文化的意義」https://www.bunka.go.jp/)。

要するに、伊勢神宮 なんの神様という問いへの答えは、太陽の神・天照大御神が国土と人々を照らし、外宮の豊受大御神がその恵みを現実の暮らしに結びつける「二柱の神の調和」にあります。

伊勢神宮の内宮に祀られている神様・天照大御神の由来

伊勢神宮の内宮は、天照大御神を祀る日本最高峰の聖域です。その由来は、日本神話における「天岩戸(あまのいわと)」の物語に深く関係しています。天照大御神が弟の素戔嗚尊(すさのおのみこと)の乱行に怒り、天岩戸に隠れたことで世界が暗闇に包まれました。

そのとき、八百万の神々が岩戸の前で踊り、再び光を取り戻したという伝承が残っています。ここで象徴される「光をもたらす神」という存在こそ、伊勢神宮に祀られる天照大御神の原点です。

内宮の御神体は「八咫鏡(やたのかがみ)」とされ、三種の神器のひとつとして皇位継承の証でもあります。鏡は「己を映すもの」であり、神の光と人の心を結ぶ象徴です。伊勢神宮における鏡の信仰は、外面的な崇拝ではなく、内面の浄化と真心の反映を意味しています。

内宮の神域は、五十鈴川(いすずがわ)の清流と豊かな森林に囲まれています。社殿は檜の素木造りで、古代の神明造(しんめいづくり)の様式を受け継ぎ、自然との調和を最優先にした設計です。境内では人工照明や装飾が排され、木漏れ日と風の音が祈りの空間を形づくります。これらは、天照大御神の光が自然の中に宿るという思想を体現しています。

伊勢神宮 なんの神様という問いを内宮に当てはめるなら、それは「光によって人々を導き、秩序と調和を授ける存在」としての天照大御神であると言えます。その信仰は、単なる宗教儀礼を超えて、日本文化の根底に息づく「自然と共に生きる知恵」を教えてくれます。

外宮に祀られている豊受大御神とは?内宮との関係

外宮(げくう)に祀られている豊受大御神(とようけのおおみかみ)は、衣食住と産業を司る神として知られています。豊受大御神は「食物を司る神」であり、毎日欠かさず内宮の天照大御神に供えられる食事(御饌=みけ)を整える役割を担っています。

この儀式は「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうおおみけさい)」と呼ばれ、2000年以上にわたり一日も途切れることなく続けられてきました。

この外宮の存在は、信仰が単なる精神的な祈りではなく、現実の生活や経済活動と密接に結びついていることを示しています。内宮が「理想や光」を象徴する場であるなら、外宮は「生きる力の根源」を支える場といえます。両者は互いに補い合い、精神と実生活の調和を象徴しています。

外宮の創建は、天照大御神の御神託によって、倭姫命が「天照大御神に食事を奉る神が必要」との啓示を受けたことに始まります。この逸話は『倭姫命世記』に記されており、当時の食文化や信仰体系を知る上で極めて貴重な史料です。さらに、外宮の神職や建築様式には独自の伝統があり、式年遷宮でも内宮とは異なる工程や儀礼が存在します。

参拝の基本順序が「外宮から内宮へ」と定められているのは、まず「日々の糧に感謝すること」が祈りの第一歩だからです。豊受大御神への感謝をもって現実の基盤を整え、そのうえで天照大御神に理想と光を祈るという流れは、伊勢参りの本質的な意味を表しています。

このように、伊勢神宮 なんの神様という問いを両宮の関係で捉えると、「精神的理想を象徴する光」と「現実を支える糧」という二つの祈りの循環が浮かび上がります。両者の調和こそが、伊勢神宮が日本人の心の拠り所であり続ける理由です。

伊勢神宮の神様一覧|125社それぞれのご神徳と役割

伊勢神宮は、内宮と外宮を中心に125の社(やしろ)から構成される広大な神域を持つ神社です。日本全国に8万を超える神社がありますが、その中でも伊勢神宮は「神社の頂点」とされ、その構成の多様さと体系性は特筆すべきものです。これらの社は、天照大御神と豊受大御神を中心に、自然現象、生活、国家、産業などあらゆる側面を司る神々を祀っています。

伊勢神宮の社は大きく分けて「内宮」「外宮」「別宮」「摂社」「末社」「所管社」という6つの分類があります。内宮には天照大御神の荒御魂を祀る荒祭宮(あらまつりのみや)があり、これは天照大御神の積極的・行動的な側面を表しています。荒御魂は人間の努力や挑戦を支えるエネルギーとされ、決断や新しい一歩を踏み出す際に参拝する人が多いのが特徴です。

一方、外宮には風宮(かぜのみや)や土宮(つちのみや)など、自然の力を司る神々が祀られています。風宮は風の神・級長津彦命(しなつひこのみこと)と級長戸辺命(しなとべのみこと)を祀り、農作物の生育や気候の安定を願う場所として知られます。土宮は大土乃御祖神(おおつちのみおやのかみ)を祀り、地盤や国土を守る神とされています。これらの社は、古代の人々が自然と共に生きる感謝の気持ちを形にしたものです。

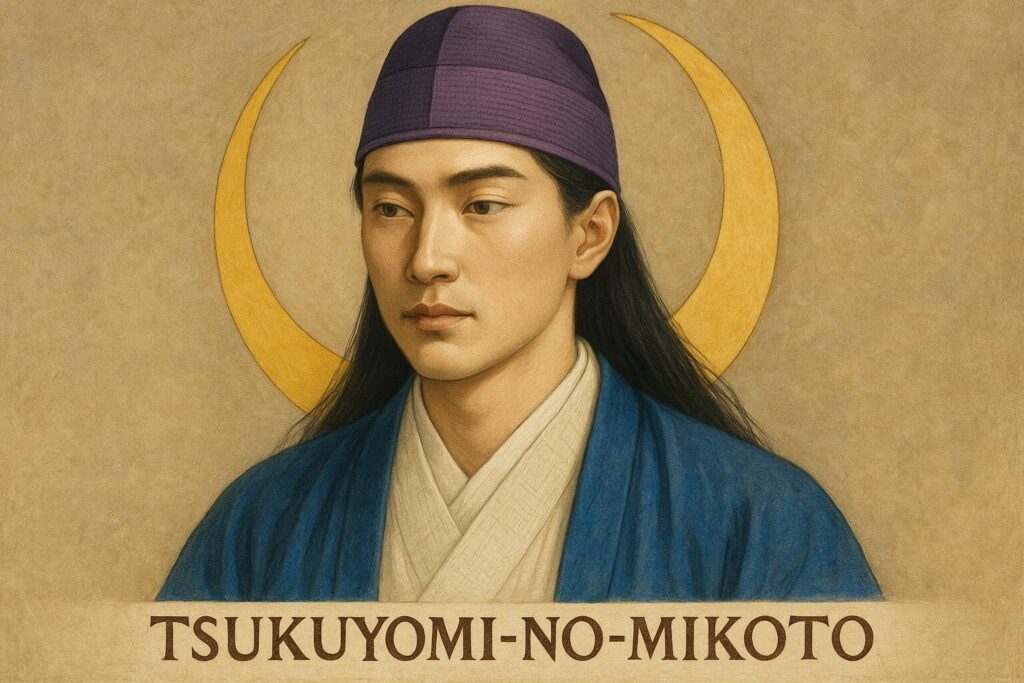

さらに、別宮として有名なのが月讀宮(つきよみのみや)です。ここには天照大御神の弟神である月讀尊(つくよみのみこと)が祀られ、太陽と月の調和を象徴しています。月讀宮は夜の静けさと陰の力を象徴する社であり、心を落ち着けたい人や、陰陽のバランスを整えたい人に人気があります。

また、倭姫宮(やまとひめのみや)は、伊勢神宮の創建に深く関わった倭姫命を祀る社で、信仰の継承と文化の発展を象徴する重要な存在です。倭姫命は天照大御神の御神託に従い、伊勢の地を神の鎮座地として定めたと伝えられています。この歴史的背景は、伊勢神宮が単なる信仰の場ではなく、国家の精神的な柱であったことを示しています(出典:神宮司庁「神宮125社」https://www.iseno-sato.jp/club/isemeguri/shrine_list.php)。

社の多さは祈りの多様性を意味します。伊勢神宮神様一覧の視点で全体を眺めると、国家の安泰、家族の幸福、産業の発展、自然の恵みといった祈りが層のように重なり合い、日本人が大切にしてきた価値観が体系的に表れています。参拝の際は、すべてを回ろうとするのではなく、自分の願いと響き合う社を選び、心をこめて祈ることが何よりも大切です。

参拝順路と社の特徴を簡潔に整理する表

| 区分 | 代表的な社 | 主なご神徳 | 参拝のポイント |

|---|---|---|---|

| 外宮 | 豊受大神宮、風宮 | 産業繁栄、衣食住、風の調和 | まず外宮から参拝する流れが一般的 |

| 内宮 | 皇大神宮、荒祭宮 | 国家安泰、道開き、活力 | 五十鈴川で心身を整えてから正宮へ |

| 別宮 | 月讀宮、倭姫宮 など | 調和、導き、文化の継承 | 願いに合わせて計画的に巡拝する |

伊勢神宮には女の神様と男の神様がいる?信仰の意味を紐解く

伊勢神宮において、天照大御神は女神として語られていますが、神道における「性別」は人間的な区分とは異なります。古来の神道では、神々は「働き」や「エネルギーの質」によって分類されており、男神・女神という区別は象徴的な表現に過ぎません。天照大御神が女性的な神格として描かれるのは、太陽がすべてを包み込む母性や慈愛の象徴であるためと考えられています。

また、神の性質を理解する上で重要なのが「荒御魂(あらみたま)」と「和御魂(にぎみたま)」という二つの概念です。荒御魂は行動や変革をもたらす力を表し、和御魂は調和や安定をもたらす穏やかな力を指します。たとえば、荒祭宮に祀られている天照大御神の荒御魂は、挑戦や困難に立ち向かうエネルギーを象徴します。一方、正宮に祀られる天照大御神の和御魂は、日常生活の中での穏やかな導きや感謝を表します。

伊勢神宮女の神様という言葉には、柔らかさや包容力のイメージがありますが、実際には男女の区分ではなく、神々の働きや側面の違いを理解することが信仰の本質に近づく道です。たとえば、男性的な勇気が必要なときには荒御魂への祈りが励みとなり、心を静めたいときには和御魂の導きが癒しとなります。

このように、伊勢神宮の信仰は性別にとらわれず、人生のあらゆる局面に寄り添う普遍的な祈りとして受け継がれています。

「伊勢神宮には神様がいない」と言われる理由とその真実

伊勢神宮には神様がいないと誤解されることがあります。その理由は、御神体が人の姿をした像ではなく「八咫鏡(やたのかがみ)」であるためです。

しかし、神道においては、神は形ある存在ではなく、自然や光、秩序といった「見えない働き」として存在します。御神体とは、その働きを象徴する「より代(しろ)」であり、そこに宿る力を通じて人々は神と向き合うのです。

伊勢神宮の社殿は、装飾を排した神明造で建てられ、白木の檜によって構成されています。この素朴な構造こそが「神は自然の中に宿る」という神道の哲学を体現しています。参拝者は目に見える偶像ではなく、風の音、光の揺らぎ、川のせせらぎといった自然の調和を通じて神の存在を感じ取ります。そのため、「神様はいない」のではなく、「姿を持たない神が存在している」と理解するのが正確です。

また、神道における祈りの本質は、願いを伝えることだけではなく、自然や社会との調和を再確認することにあります。鏡は「自分の心を映すもの」として、神の光を受ける媒介であり、参拝する人が自らの内面を見つめ直すきっかけとなります。伊勢神宮神様いないという表現は、形のない神の在り方を誤って伝えてしまった言葉と言えるでしょう。

この考え方は、日本の信仰文化全体に共通する特徴であり、神を自然と共に感じる「八百万の神」思想の根幹でもあります。つまり、伊勢神宮の神様は? と問うとき、答えは「見えないが確かに働く力」であり、その力が日本人の精神と文化を何世紀にもわたって支えてきたのです。

伊勢神宮はなんの神様がすごい?ご利益とパワーの秘密を徹底紹介

- 伊勢神宮は何がすごい?日本人の心のふるさとと呼ばれる理由

- 「伊勢神宮のパワーが強すぎる」と言われるのはなぜ?その体験談

- 伊勢神宮のご利益は恋愛・子宝・開運にも!実際の参拝効果とは

- 伊勢神宮に行けない人でもできる遠隔参拝の方法と心のつなぎ方

- 伊勢神宮は誰が建てたのか?歴史と天皇家との深い関係

- 伊勢神宮125社の地図から見る神域の広さと信仰の意味

伊勢神宮は何がすごい?日本人の心のふるさとと呼ばれる理由

伊勢神宮が「日本人の心のふるさと」と呼ばれる理由は、その信仰の形が単なる宗教儀礼を超え、日常生活の中に深く根づいている点にあります。伊勢神宮何がすごいのかという問いに対する答えは、「祈りの仕組みそのものが日本人の生き方と重なっている」ということです。

外宮で日々の糧と生活の安定に感謝し、内宮で太陽の神である天照大御神に心の光を向ける構造は、「現実と理想」「感謝と希望」を結ぶ二重構造の信仰体系を形成しています。これは、私たちの人生における「働く」「感謝する」「目標を持つ」という循環と重なり合うものです。特に、外宮での「感謝」から始まり、内宮で「祈り」へと進む流れは、精神的成長の道筋としても理解されています。

また、伊勢神宮の象徴とも言えるのが「式年遷宮(しきねんせんぐう)」です。これは20年に一度、社殿をすべて新しく建て替え、神体を新殿へと遷す儀式です。約1300年以上にわたって続くこの伝統は、古きを尊びながらも常に新しく生まれ変わるという日本文化の根幹を体現しています。この「更新の哲学」は、建築学的にも環境的にも注目されており、建材となる檜を育てるために長期的な森の管理が行われています。

(出典:文化庁「伊勢神宮式年遷宮と日本文化の伝承」https://museum.bunka.go.jp/)

伊勢神宮の「すごさ」は、単に規模の大きさや歴史の長さにとどまりません。そこに流れる静寂、森の香り、五十鈴川のせせらぎは、訪れる人の心を自然と鎮め、現代社会の喧騒の中で忘れがちな「祈りの原点」を思い出させてくれます。これらの積み重ねが、「日本人の心のふるさと」という称号を支え、千年以上にわたって人々を惹きつけ続けているのです。

「伊勢神宮のパワーが強すぎる」と言われるのはなぜ?その体験談

伊勢神宮パワー強すぎるという言葉が生まれた背景には、訪れる人々が感じる独特の空気感があります。鳥居をくぐった瞬間に肌で感じる清浄な気配、玉砂利を踏む音、風に揺れる木々の音、そして五十鈴川の澄んだ水のきらめき——これらが五感すべてを通して心身を浄化するような感覚をもたらします。

特に、内宮の参道は「参拝前に心を整える道」として設計されており、歩を進めるごとに外界の喧騒から切り離されていく構造になっています。参道の幅や勾配、木々の配置、橋の角度までもが「心を静めるリズム」を生み出すよう計算されているといわれています。これは、古代建築における「鎮魂と調和の設計思想」に基づくものです。

実際に多くの参拝者が体験談として語るのは、「無意識のうちに姿勢が正され、呼吸が深くなった」「心が静まり、涙が自然にあふれた」といった感覚です。これらは科学的にも、自然環境が人間の自律神経を整える効果を持つことと一致しています。

(参考:国立環境研究所「森林環境とストレス軽減の関係性に関する研究」)

伊勢神宮の「パワー」は、超常的な現象というよりも、自然と人間の調和が極限まで洗練された空間デザインに由来しています。そのため、人によって感じ方は異なりますが、共通しているのは「心が整う」「自分を見つめ直す」という感覚です。つまり、伊勢神宮パワー強すぎるという言葉の本質は、神聖な空気が人の内面を照らす力にほかなりません。

伊勢神宮のご利益は恋愛・子宝・開運にも!実際の参拝効果とは

伊勢神宮ご利益恋愛や伊勢神宮子宝祈願といった願いが寄せられるのは、天照大御神が「すべての生命を照らす太陽の神」として、人の縁や命の巡りに深く関わると信じられているためです。恋愛、結婚、出産、家庭円満などの願いが伊勢に向けられるのは、自然の恵みと調和の中にある「結び(むすび)」の力を求める人々の心の表れです。

ご利益の本質は「結果を求める」ものではなく、「自らの心を整える行為」にあります。恋愛成就を祈ることで相手を思いやる心が育ち、子宝を願うことで日々の生活習慣や体調を見直すきっかけとなります。開運祈願もまた、運を呼び込む準備として、自らの行いを正すことに意味があります。

伊勢神宮では、恋愛や子宝に関連する参拝場所として、内宮の荒祭宮や、外宮の多賀宮が知られています。荒祭宮は「行動力を与える神」として、恋愛や仕事の積極性を後押しすると言われています。また、別宮の月讀宮は「心のバランスを整える場所」として、夫婦和合や家庭運の安定を願う人が訪れます。

祈りの効果は、科学的な因果関係で測れるものではありませんが、心理学的には「祈ること」によって自己効力感が高まり、行動の質が変化することが知られています。つまり、参拝は自分自身を整える儀式であり、その変化がやがて現実の成果として現れるのです。

祈りと暮らしの関係を整理する表

| 願いのテーマ | 祈りで整える視点 | 日常の変化の例 |

|---|---|---|

| 恋愛成就 | 相手を尊重する姿勢 | 感謝を言葉にする習慣が根づく |

| 子宝祈願 | 体調と心の安定 | 休息と栄養を意識した生活に切り替わる |

| 開運 | 習慣の見直し | 朝のルーティンや整理整頓が続く |

このように、伊勢神宮のご利益とは「心を整えること」そのものであり、恋愛・子宝・開運といった具体的な願いを通じて、人がよりよく生きる姿勢を築く導きの役割を果たしています。

伊勢神宮に行けない人でもできる遠隔参拝の方法と心のつなぎ方

遠くに住んでいたり、体調や事情により伊勢神宮に行けない人でも、心を通わせる方法は確かに存在します。神道における祈りの本質は「場所」よりも「心の向け方」にあるため、物理的な距離は信仰を妨げる要因にはなりません。伊勢神宮行けない人ができる遠隔参拝の方法は、日々の生活の中で感謝の心を形にすることから始まります。

朝に窓を開けて太陽の光を迎え、静かに深呼吸するだけでも、天照大御神に対する感謝を意識できます。太陽は天照大御神の象徴であり、光を通して心を整えることは、伊勢の祈りと同じ精神的作用をもたらします。日々の中で「いただきます」「おかげさまで」という感謝の言葉を意識的に使うことも、心を伊勢と結ぶ小さな祈りの実践といえるでしょう。

自宅に神棚がある場合は、清潔な布で整え、榊や塩、水を供えて手を合わせます。神棚がない場合は、明るく清らかな場所を選び、そこに白紙やお守りを置いて感謝の言葉を述べるだけでも十分です。特に、伊勢神宮で授かった御札やお守りがあれば、それを手元に置き、毎朝の始まりや節目の時に手を合わせると良いでしょう。

また、オンラインを通じた「遥拝(ようはい)」という形も広がっています。神宮司庁が提供する公式映像や写真を見ながら祈りを捧げることも、意義のある参拝方法です(出典:神宮司庁公式サイト https://www.isejingu.or.jp/)。大切なのは「今いる場所で心を澄ませること」。距離に関わらず、祈りは日常の行いの中で育まれ、感謝の積み重ねによって伊勢の神々と心をつなぐことができます。

伊勢神宮は誰が建てたのか?歴史と天皇家との深い関係

伊勢神宮は誰が建てたのかという疑問は、日本の国家と信仰の関係を理解するうえで重要なテーマです。記紀神話によると、天照大御神の御神託を受けた倭姫命(やまとひめのみこと)が全国を巡り、最もふさわしい地として伊勢を選んだと伝えられています。これが現在の伊勢神宮の創建の起源とされています。

倭姫命は、第10代崇神天皇の皇女とされ、神霊を安置する「斎宮(さいぐう)」の制度を確立した人物でもあります。彼女が伊勢の地を選んだ背景には、海と山、川が調和する自然の豊かさがあり、神が安らかに鎮まる「清浄なる地」として最適だったと考えられています。

また、伊勢神宮は皇室との深い結びつきを持っています。内宮の天照大御神は皇室の祖神であり、現在も天皇陛下が国家安泰と国民の繁栄を祈る「大嘗祭(だいじょうさい)」の儀式では、その神意が引き継がれています。さらに、伊勢神宮では毎年、皇室行事と連動した「神嘗祭(かんなめさい)」が行われ、新穀の恵みを神に感謝する伝統が続けられています。これは日本最古の国家的祭祀の一つであり、1300年以上の歴史を持ちます。

また、伊勢神宮の式年遷宮(20年に一度の社殿建て替え)は、単なる建築の更新ではなく、宮大工、漆職人、和紙職人など数百人に及ぶ技術者たちによる文化継承の仕組みです。式年遷宮に使われる木材は、神宮林で育てられた檜(ひのき)を使用し、約200年を超える森林計画のもとで管理されています。こうした循環の仕組みは、自然と共生する日本の信仰文化の象徴でもあります。

つまり、伊勢神宮を「誰が建てたのか」と問うと、それは一人の人物ではなく、「国家と民が一体となって祈りを支え続けてきた共同体の結晶」と言えます。伊勢の社は、皇室と民の祈りを通じて築かれ、時代を超えて受け継がれてきた日本文化の中心なのです。

伊勢神宮125社の地図から見る神域の広さと信仰の意味

伊勢神宮125社地図を広げてみると、その壮大なスケールに圧倒されます。内宮と外宮を中心に、別宮14社、摂社43社、末社24社、所管社42社が点在しており、総面積は約5,500ヘクタールにおよびます。これは東京都世田谷区とほぼ同じ広さで、自然と人の営みが共存する聖域として特別な地位を持っています。

各社はそれぞれ異なる役割を担い、人々の生活のあらゆる側面を祈りで支えています。たとえば、内宮の別宮・荒祭宮は決断力や活力を授ける神として知られ、外宮の風宮は農業や気候の安定を祈る場として信仰されています。これらの社を結ぶ参道は単なる移動のための道ではなく、「祈りのプロセス」を象徴する空間です。歩くごとに心が静まり、祈りの焦点が自然と定まっていくように設計されています。

伊勢神宮の神域は、森と川の配置にも深い意味があります。五十鈴川は「清めの川」として参拝前に心身を浄化する役割を果たし、周囲の森林は「鎮守の杜」として神々の息吹を感じる空間を形づくります。このような自然との一体化は、神道の根本思想である「八百万の神(やおよろずのかみ)」の表れであり、すべての存在に神が宿るという日本人の信仰観を体現しています。

参拝の実務としては、開門と閉門の時間を把握しておくことが重要です。伊勢神宮なんじまで参拝できるかを確認しておくと、静かな時間帯に心を落ち着けて参拝できます。通常、開門は午前5時(季節により変動あり)、閉門は午後6時頃です(出典:神宮司庁「ご参拝のご案内」https://www.isejingu.or.jp/visit/)。

伊勢神宮125社地図を通して神域を歩くことは、単に観光ではなく「自分自身を整える旅」です。社から社へと歩む過程は、人生そのものの象徴であり、「結果よりも過程に意味がある」という日本的精神を体感できる貴重な体験といえるでしょう。

伊勢神宮はなんの神様?天照大御神のご利益と最強パワーまとめ

- 伊勢神宮 なんの神様の核心は、天照大御神を中心とした祈りの体系にあります。太陽の神として、すべての命を照らし導く存在への感謝が信仰の根幹をなしています。

- 外宮に祀られる豊受大御神は、日々の糧と産業の基盤を守る神であり、衣食住すべての恵みへの感謝を象徴しています。その存在が、私たちの暮らしと祈りを現実に結びつけています。

- 内宮と外宮を一対として巡る参拝順路は、感謝から祈願へという流れを生み、祈りの意味をより深く体感させてくれます。この順路こそが、伊勢神宮の信仰体系を理解する鍵となります。

- 伊勢神宮何がすごいかという点は、千年以上続く伝統と、その伝統を支える「循環の精神」にあります。式年遷宮によって新旧が交わることで、常に新しい命が宿り続けているのです。

- 伊勢神宮神様一覧に見られる多様な神々は、人々の暮らしに寄り添う祈りのかたちを映し出しています。それぞれの社に込められた願いの多様性が、日本人の心の豊かさを物語ります。

- 荒御魂と和御魂という二つの働きを理解することで、伊勢神宮の神々が性別で区別される存在ではなく、動と静のバランスを体現する象徴であることが分かります。

- 伊勢神宮神様いないという見方は、御神体が鏡であることから生じる誤解です。鏡は「神の姿」ではなく、「真理を映す象徴」として信仰されており、神の本質は形ではなく光と秩序にあります。

- 多くの参拝者が語る体験談には、伊勢の空気感や森の静けさが心を整え、自然と感謝の気持ちが湧くという共通点があります。その静寂こそが、神域の力を物語っています。

- 恋愛や子宝祈願といったご利益も、単なる願掛けではなく、自らの行いを整える契機として働きます。祈りを通して生活を正し、結果的に心の豊かさを取り戻すのです。

- 遠隔参拝は、伊勢に行けない人でも日々の習慣と感謝を通じて心を結ぶ方法です。光に手を合わせ、日常の中で神を感じることで、距離を超えたつながりが生まれます。

- 式年遷宮の制度は、技術と精神の両面で伝統を継承してきました。古代から現代に至るまで、建築・林業・祭祀の知恵が生き続けています。

- 倭姫命の伝承は、伊勢の地が神の鎮まる場所として選ばれた由来を理解するうえで欠かせません。彼女の巡行は、祈りの原点を示す神話として今も語り継がれています。

- 参拝時間を確認し、朝や夕の静かな時間に訪れることで、より落ち着いた心で神域と向き合うことができます。安全で穏やかな参拝計画が、より深い祈りを導きます。

- 125社地図を俯瞰して見ると、それぞれの社の役割が一望でき、自分の願いに合った巡拝ルートを見つける手がかりとなります。全体像を知ることは、信仰の理解を一段と深めます。

- そして最後まで読めば、伊勢神宮 なんの神様という問いの答えが腑に落ちるはずです。それは「天照大御神を中心に、自然と人が共に生きる祈りのかたち」が続いているということなのです。

関連記事