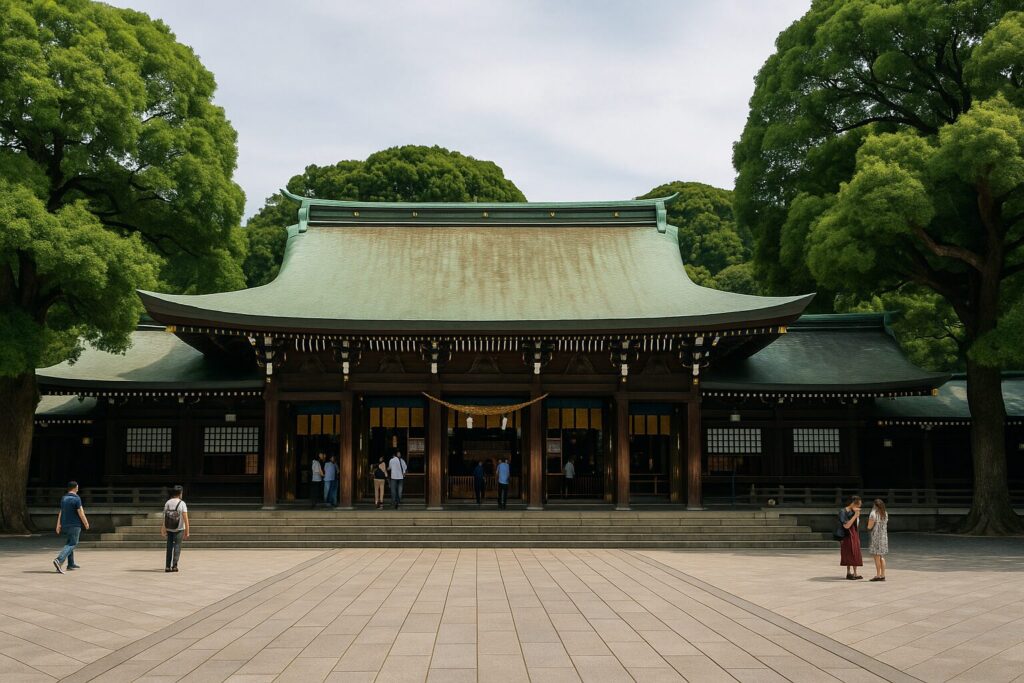

明治神宮のパワースポットは、多くの人にとって神聖で心が洗われる場所として知られています。けれども、最近では「明治神宮 パワースポット 行かないほうがいい」といった言葉を耳にすることも増えてきました。

実際に検索してみると、「エネルギーが強すぎる」「相性が合わない人もいる」といった声や、スピリチュアルな体験談が数多く見つかります。そんな噂を目にすると、訪れるべきか迷ってしまう人もいるのではないでしょうか。

この記事では、なぜ「明治神宮のパワースポットは行かないほうがいい」と言われるのか、その理由をスピリチュアルな観点と現実的な背景の両面から丁寧にひもといていきます。そして、実際に参拝する際に心がけたい正しい参拝方法や、よりよいエネルギーを受け取るためのポイントも紹介します。

読むうちに、「行かないほうがいい」という言葉の本当の意味が少しずつ見えてくるはずです。迷いや不安を抱えているあなたが、自分にとって本当に必要な選択を見つけられるように、静かに導いていきます。

💡記事のポイント

- 行かないほうがいいと言われる理由と背景を理解できる

- 明治神宮の清正の井戸やご利益との向き合い方が分かる

- 明治神宮の参拝の周り方とマナーを実践的に学べる

- 明治神宮の近くの神社や観光の回り方を計画できる

明治神宮のパワースポットに行かないほうがいい理由

- 明治神宮が合わない人の特徴とは

- 呼ばれる人と呼ばれない人の違い

- 龍神と清正の井戸の関係とは

- 祀られている神様と相性の影響

- 行かないほうがいい神社のエネルギー特徴

- ゲッターズ飯田が語るスピリチュアル見解

明治神宮が合わない人の特徴とは

明治神宮の杜は東京都心とは思えないほど湿度と静寂に満ちています。この自然環境は、多くの人に癒やしをもたらす一方で、体調や心の状態が不安定なときには重く感じられる場合があります。特に自律神経が乱れている人や睡眠不足、過度な飲酒が続いている人は、環境刺激への感受性が高まる傾向があります。気圧変化や気温の急変にも敏感に反応しやすく、頭痛や倦怠感を覚えることもあります。

また、明治神宮は年間約3,000万人が訪れるとされる観光・参拝スポットであり、(出典:環境省「明治神宮外苑自然環境保全調査」https://www.env.go.jp/nature/)休日や祭事の混雑による音や人の流れが、敏感な人の感覚を刺激しやすいのも事実です。特に都会の喧騒から逃れたい心理で訪れた場合、人の多さにより期待とのギャップを感じることがあります。

このような環境で落ち着きを保つためには、以下のような準備が役立ちます。

・参拝前日にしっかりと睡眠をとる

・朝の時間帯など人の少ない時間を選ぶ

・歩行速度を落とし、一定のリズムで呼吸を整える

・混雑時は木陰やベンチで数分間静止し、感覚をリセットする

合わないと感じる背景の多くは、環境そのものよりも自分自身のコンディションや訪問タイミングに起因することが多いと考えられます。落ち着いた心身で訪れることで、印象は大きく変化します。

呼ばれる人と呼ばれない人の違い

神社に「呼ばれる」「呼ばれない」という表現は、スピリチュアルな世界でよく用いられますが、実際には心理的な準備状態を示す比喩と考えると理解しやすいです。生活のリズムが整い、気持ちが前向きなときは、自然と予定がスムーズに決まり、参拝が流れの中で実現しやすくなります。

逆に、行こうとしても急に予定が崩れる、体調を崩す、移動中に違和感を覚えるといった場合は、無理に行かず時期を改めることが推奨されます。

心理学的にも、人は「行くべき時期」に自然と意識が向き、環境が整うと行動に移しやすくなるとされています。これは潜在意識の調整や直感の働きと関係しており、無理に行動を押し進めるよりも、心が落ち着いた時期に行動する方が満足度が高くなる傾向があります。

呼ばれる感覚は特別な現象ではなく、自分の状態と環境のバランスが取れたサインと考えると良いでしょう。参拝は義務ではなく、タイミングを見極める柔軟さが心の安定を保つ鍵になります。自分にとって自然に感じられる瞬間に足を運ぶことが、最も良い形での「呼ばれ方」と言えます。

龍神と清正の井戸の関係とは

清正の井戸は、加藤清正が掘ったと伝えられる湧水で、明治神宮の中でも特に有名なパワースポットの一つです。井戸からは年間を通じて水温約15度の清水が湧き出ており、夏は冷たく冬は温かく感じられる特徴を持っています。これは地下水脈の安定性が高いためで、科学的にも癒やし効果がある「環境音」や「マイナスイオン」の発生量が比較的多いとされています。

スピリチュアルな観点では、清正の井戸には龍神のエネルギーが宿ると語られています。龍神とは古来より水を司る神格の象徴で、自然の循環や浄化の力を意味します。ただし、こうした象徴性を過度に神秘化するよりも、自然の中で呼吸を整え、湧水の音や温度を感じることに意識を向ける方が、心身のリセット効果が高いと考えられます。

訪問時には、長時間滞在せず5〜10分ほど静かに過ごし、心を落ち着けて手を合わせることが推奨されます。特に午前8時前後は人が少なく、光がやわらかく差し込むため、自然の美しさをより感じやすい時間帯です。

井戸の水を触る場合は、衛生面を考慮して直接手を入れず、軽く頭を下げる程度に留めると良いでしょう。

以上のように、清正の井戸と龍神の関係は「自然の循環を感じる場所」として捉えると理解しやすくなります。静けさを守り、謙虚な気持ちで訪れることが、その場の良いエネルギーを感じ取る最も確かな方法です。

祀られている神様と相性の影響

明治神宮には、明治天皇と昭憲皇太后が御祭神として祀られています。明治天皇は近代国家の礎を築き、教育勅語の制定や近代憲法の発布など、日本の政治・文化・教育の発展に大きな影響を与えた存在です。昭憲皇太后は社会福祉や女性教育の推進、国際交流などで知られ、慈愛と誠実を象徴する人物として尊敬を集めています。この二柱の御祭神を祀る明治神宮は、個人の成功よりも「社会や他者のために尽くす志」や「人間としての成長」を願う場として位置づけられています。

相性を感じる背景には、自分の願いと神社の持つ気風との“方向性の一致”が関係していると考えられます。たとえば、利己的な金運上昇や恋愛成就のみを強く求める場合、明治神宮では思うような実感を得にくいことがあります。一方で、「努力を続けたい」「家族や周囲の幸せを支えたい」といった、社会的・精神的な成長を願う気持ちは、御祭神の徳と共鳴しやすいといわれます。

また、神社参拝の際に感じる“合う・合わない”は、環境的要因も影響します。神道学では、自然界のエネルギー(気)の流れと人の心身の状態が共鳴するかどうかが重要とされ、体調不良やストレスが強いとエネルギーの受け取りが不安定になると解釈されます。この観点からも、参拝前は呼吸を整え、落ち着いた気持ちで手を合わせることが大切です。

御祭神の徳を理解し、感謝と敬意の心をもって参拝することで、場所との調和が自然と生まれます。明治神宮は、ただ願いを叶える場ではなく、自分の在り方を見つめ直す鏡のような存在です。誠実で謙虚な姿勢が、神聖な空気と調和しやすい最大のポイントといえるでしょう。

(出典:宮内庁公式サイト「明治天皇・昭憲皇太后」https://www.kunaicho.go.jp/page/gonittei/photo/6394)

行かないほうがいい神社のエネルギー特徴

「行かないほうがいい神社」と言われる背景には、スピリチュアルな要因だけでなく、現実的な環境条件も関係しています。たとえば、常に観光客で混雑している神社や、参道での飲食・喫煙・大声での会話が目立つ場所は、静寂や神聖さが保たれにくくなります。このような環境では、参拝者の意識が散漫になり、神聖な空気を感じ取る余地が少なくなるのです。

また、社殿の老朽化が進んでいる、管理体制が整っていない、掃除が行き届いていないなどの要因も、心理的に“落ち着かない”印象を与えます。これは霊的な問題ではなく、五感を通して「違和感」や「不快感」を覚える生理的な反応です。こうした場所では、参拝者のエネルギーも不安定になりやすく、長居すると疲労感を感じることもあります。

自分の感覚が浅い呼吸や息苦しさを示したときは、無理に滞在を続けずに境内を出る判断が賢明です。神道では「禊(みそぎ)」という概念があり、清浄な状態で神と向き合うことが重視されます。つまり、自分自身の心身の状態が穏やかでないと、場所の力を受け取りづらいのです。

エネルギーの感じ方は個人差が大きく、固定的ではありません。時間帯や天候、参拝者のマナーによっても変化します。たとえば、朝の時間帯や雨上がりの静かな境内では、柔らかい気配を感じる人が多い傾向があります。清潔で静かな環境が整っていることが、良い神社体験の基本条件といえるでしょう。

ゲッターズ飯田が語るスピリチュアル見解

占い師や開運アドバイザーとして知られるゲッターズ飯田は、運を良くするためには「神社やパワースポットに行く前に、まず自分の日常を整えることが大切」と述べています。この考え方は、スピリチュアルな現象を生活習慣の延長線上で捉える現代的な視点といえます。つまり、場所に頼るのではなく、自分の思考や行動を変えることで結果的に良い流れを生み出すというものです。

明治神宮も同様で、参拝そのものよりも「参拝に向かうまでの過程」が重要とされます。たとえば、早起きして体を整える、感謝の気持ちで身支度をする、静かな気持ちで鳥居をくぐるといった一連の行動が、心を清める行為になります。神道の「祓(はらえ)」の概念にも通じるこの考え方は、現代のストレス社会でこそ有効なメンタルケアの手段といえるでしょう。

また、外的な「運気」よりも、日々の姿勢や言葉遣いが内面の調和をつくるという点も注目すべきです。ゲッターズ飯田の理論では、ネガティブな言葉を減らし、感謝を習慣にするだけで周囲の人との関係性が変わり、結果的に良縁やチャンスが増えるとされています。

これは心理学的にも「ポジティブ行動理論」と整合し、感謝の言葉が脳の幸福ホルモンを分泌させることが研究で確認されています(出典:国立研究開発法人 理化学研究所「感謝と言語刺激による心理的効果の研究」https://www.riken.jp/)。

このように、「行かないほうがいい」という極端な見方ではなく、「整えて訪れる」ことこそが現実的な開運の道です。明治神宮は、その静けさと厳粛さを通じて、自分を見つめ直す時間を与えてくれる場所といえるでしょう。

明治神宮のパワースポットに行かないほうがいいけど訪れたい理由

- 明治神宮のご利益と正しい受け取り方

- 清正の井戸で金運を上げる参拝法

- 御朱印に込められたスピリチュアルな意味

- 明治神宮の周り方と参拝の順番

- 明治神宮近くの観光スポットと神社

- 明治神宮の最寄りと参拝時の注意点

明治神宮のご利益と正しい受け取り方

明治神宮のご利益は、金運や恋愛運、仕事運といった具体的な結果よりも「人間としての在り方を整えること」に重きが置かれています。御祭神である明治天皇と昭憲皇太后が象徴するのは、勤勉・誠実・感謝・調和といった精神的価値であり、これらを意識することがご利益を受け取る第一歩といえます。

ご利益を「与えられるもの」と考えるより、「自分の内側に育つもの」として捉えると、より深い理解につながります。神道におけるご利益の本質は、感謝と誓いの実践にあります。参拝で誓った思いを日常生活で実行し続けることが、神との結び(むすび)を強め、結果として良い出来事を呼び込むとされています。これは、心理学における「プラシーボ効果」とも共通点があり、信じる意識の変化が行動を変え、現実の成果につながるという仕組みです。

仕事運や学業成就を願う際は、参拝の前後で行動計画を明確にすることが大切です。たとえば「今週中に一歩目を踏み出す」「感謝の言葉を毎日口にする」といった具体的な約束を自分に課すと、自然に心が引き締まります。参拝後すぐに結果を求めるよりも、行動の質を高めることが本質的な開運につながるのです。

明治神宮は、浄化と再生の象徴ともいわれる場所です。鳥居をくぐる瞬間に姿勢を正し、言葉や振る舞いを整えること自体がご利益を受け取る行為の一部です。感謝の念をもって参拝し、日常でその気持ちを育てていくことが、最も安定した幸福をもたらします。

(出典:神社本庁「神道の教えと祈り」https://www.jinjahoncho.or.jp/)

清正の井戸で金運を上げる参拝法

清正の井戸は、明治神宮内でも特に注目されるパワースポットとして知られています。加藤清正が築いたと伝えられるこの井戸は、年間を通して約15度前後の一定水温を保ち、地下水脈の安定性を象徴しています。科学的にも、こうした湧水は土地の地層構造や地下水の循環が健全であることを示すサインであり、自然の豊かさを象徴する「生命の水」としての意味を持ちます。

金運スポットと呼ばれる理由は、単なる経済的豊かさを超え、人生全体の流れを整える力があると信じられているからです。実際に訪れる際は、写真を撮るだけで終わらせず、深呼吸をして心を静め、感謝の言葉を心の中で唱えることが推奨されます。水面をのぞき込むときには「自分の心を映す鏡」としての意味を意識し、焦りや執着を手放すとよいでしょう。

参拝のマナーとしては、以下の点に注意が必要です。

- 井戸の前では静粛を保ち、長時間の占有を避ける

- 他の参拝者の写真撮影を妨げない

- 直接水に触れない(衛生面の配慮)

- 朝8時前後など、比較的静かな時間に訪れる

金運とは、単にお金が増えることではなく、「適切なお金の使い方ができるようになること」ともいえます。節度ある金銭感覚や、努力に見合う報酬を受け取る力を磨くための契機として、この井戸を訪れるのが理想的です。明治神宮の神域全体が持つ「浄化と再生」のエネルギーを意識しながら、行動の質を整えることで、真の意味での金運上昇につながります。

御朱印に込められたスピリチュアルな意味

御朱印は、単なる「参拝の証明書」ではなく、神様との縁を結んだ記録です。墨書で記される神社名や日付には、参拝の瞬間に宿る「気」が反映されると考えられています。そのため、御朱印帳は個人の祈りや努力の軌跡を可視化する「人生の記録帳」としての意味を持ちます。

近年は御朱印集めがブームとなり、スタンプラリー的に集める人も増えていますが、神道の本来の教えに照らせば、御朱印は「いただく」ものではなく「授かる」ものです。つまり、形式よりも心の在り方が大切であり、御朱印を通じて参拝の意識を再確認することが重要です。

明治神宮の御朱印は、力強い筆致で「明治神宮」と記され、その墨の濃淡にも神職の祈念が込められています。参拝日と共に、自分の心の状態や願いをメモしておくと、後に見返した際に「どのように成長したか」「願いがどのように形になったか」が分かりやすくなります。これにより、単なる記念から「心の成長記録」へと価値が変わります。

また、御朱印を保管する際には、清潔な布で包み、直射日光を避けた場所に置くのが望ましいとされています。これは、物理的な劣化を防ぐとともに、心を整える象徴的な行為でもあります。

御朱印は「感謝と学びの履歴」であり、自分の人生の節目を静かに刻む存在です。比較や数にこだわるのではなく、1つひとつの参拝を丁寧に重ねることで、神様との絆がより深まり、精神的な豊かさを育てていくことができます。

明治神宮の周り方と参拝の順番

明治神宮の参拝は、形式的な手順以上に「心を整える時間」としての意味を持ちます。鳥居をくぐる瞬間から神域に入るため、入口で軽く一礼をして姿勢を正し、日常の雑念を静める意識を持つことが大切です。

参道の中央は神様の通り道とされるため、歩行は左右どちらかの端を静かに歩きます。会話は控えめにし、足音を静かに保つことで、神域特有の静寂を感じやすくなります。

手水舎では、右手で柄杓を持ち左手を清め、次に持ち替えて右手を清めます。さらに左手に水を受けて口をすすぎ、最後に柄杓の柄を立てて清めるのが正式な作法です。こうして身と心を清める行為は「禊(みそぎ)」と呼ばれ、穢れを払う意味があります。

拝殿に着いたら、賽銭を静かに入れ、姿勢を正して二拝二拍手一拝を行います。手を合わせる際には、願望よりも感謝の気持ちを先に伝えることが望ましいとされています。これは神道の基本理念である「感謝と報恩」の精神に通じています。

退出時にも、鳥居を出る前に振り返って軽く一礼をするのが礼儀です。参拝全体を通じて「静かに・ゆっくり・丁寧に」を意識するだけで、体験の質が格段に向上します。

参拝の所要時間と混雑の目安(例)

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 所要時間 | 約60〜90分(全体を落ち着いて巡る場合) |

| 混雑回避 | 平日早朝(6〜8時台)または雨上がりの午前 |

| 滞在の要点 | 深呼吸を意識、歩行をゆっくり、短い祈りを心で唱える |

混雑状況は季節や行事によって変動します。特に正月三が日は初詣客が約300万人以上訪れるため(出典:東京都観光産業振興課「都内主要神社参拝者統計」https://www.metro.tokyo.lg.jp/)、静かな参拝を希望する場合は時期をずらすのが賢明です。

明治神宮近くの観光スポットと神社

明治神宮の周辺は、自然・文化・歴史が調和したエリアとして知られています。参拝後の余韻を大切にするためには、観光を詰め込みすぎず、静かに巡る計画を立てるのが理想的です。特に南参道から代々木公園方面に抜ける散歩道は、都会の喧騒を忘れさせる緑の回廊であり、リラクゼーション効果が高いといわれています。

また、明治神宮の近くには、気軽に立ち寄れる歴史的神社が点在しています。代々木八幡宮は「自分の努力を支える運気を整える神社」として人気があり、金王八幡宮は文化財指定の社殿が見どころです。これらを短時間で巡る場合は、明治神宮を中心に半径2km以内に絞ると、疲労を抑えながら落ち着いた一日を過ごせます。

観光を組み合わせる際には、休憩のタイミングも重要です。境内外には、自然を眺めながら過ごせるカフェや茶屋が複数あり、心を落ち着けて余韻を味わう時間を確保することで、全体の満足度が高まります。

近くのスポット計画のコツ(表)

| 目的 | 選び方のポイント |

|---|---|

| 自然を味わう | 人の少ない時間帯に杜の小径を散策する |

| 文化に触れる | 展示や資料館の所要時間を事前に確認する |

| 休憩 | 境内外の静かなカフェや茶屋で呼吸を整える |

無理のない行程を立て、「歩く・見る・休む」のリズムを大切にすると、心身の調和が取れた一日になります。

明治神宮の最寄りと参拝時の注意点

明治神宮へのアクセスは非常に良好で、複数の駅から徒歩圏内です。主な最寄り駅は以下のとおりです。

- JR山手線 原宿駅(南口から徒歩約1分)

- 東京メトロ千代田線・副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅(出口2から徒歩約1分)

- 小田急線 参宮橋駅(北口から徒歩約3分)

土日祝日は参拝客が集中するため、朝7〜9時台または夕方16時以降の訪問が比較的静かです。雨上がりは参道の砂利道が湿りやすく滑りやすいため、ヒールや革底の靴は避け、歩きやすい靴を選びましょう。

服装や身だしなみにも配慮が必要です。香りの強い香水や派手な服装は周囲の雰囲気を損ねることがあり、特に外国人観光客も多く訪れるため、相互のマナー意識が求められます。会話は控えめにし、スマートフォンの使用も最低限に留めると、より深く神聖な空気を感じられます。

体調が優れない日や、感情が不安定な時は参拝を控える判断も重要です。神道では「身を清め、心を整えて神に向き合う」ことが基本とされており、飲酒後や発熱時の参拝は避けるべきとされています。これは信仰的な理由だけでなく、境内の秩序を保つための社会的マナーでもあります。

「神社に参拝してはいけない人は?」という問いに対しては、病中や強い怒り・不安を抱えている状態の人が該当すると考えられています。一方、「明治神宮に行くときに気をつけることは何ですか?」という質問には、以下の三点が実用的な答えになります。

- 混雑を避ける時間帯を選ぶ

- 歩きやすい服装・靴を準備する

- 静けさを守り、場の空気に溶け込む意識を持つ

これらの心構えがあれば、明治神宮での参拝体験はより穏やかで深みのあるものになります。

明治神宮のパワースポットに行かないほうがいい理由まとめ

- 明治神宮のパワースポットが「行かないほうがいい」と語られる背景を、感情ではなく冷静に理解することが大切です。

- 体調や予定を整え、静かな時間帯を選んで参拝することで、明治神宮のエネルギーをより安定して感じ取ることができます。

- 清正の井戸では、写真撮影よりも深い呼吸と静かな心を優先し、短い時間でも丁寧に向き合うことが理想です。

- 御朱印は単なるコレクションではなく、学びと感謝の記録として受け取り、参拝の意識を育てるきっかけにしましょう。

- ご利益は外から与えられるものではなく、行動の質を高める契機と捉え、日常生活に丁寧に反映させることが重要です。

- 「行かないほうがいい」と感じる神社の印象は、混雑や参拝者のマナーによっても変わることを理解しておくと安心です。

- 「呼ばれる人」とされる感覚は特別なものではなく、心身の整いと日程の自然な流れに現れるものとして受け止めましょう。

- 祀られている御祭神への敬意と感謝の心を持って参拝することで、場の穏やかさと自分の内側の落ち着きが調和します。

- 明治神宮の周り方は、鳥居での一礼、手水での清め、そしてゆるやかな歩みと丁寧な拝礼を意識するとより深まります。

- 近くの神社や観光スポットを巡る際は、欲張らずに数を絞り、余白の時間を設けて心を整えることが大切です。

- 金運を願うなら、節度ある金銭観と働き方を見直し、誠実な姿勢を育てることが現実的な開運につながります。

- 参道では、強い香りや大きな声を避け、静けさを守る意識を持って歩くことで、明治神宮の神聖さを保てます。

- 体調が優れない日や飲酒直後は無理に参拝せず、心と体の状態が整った時期に改めて訪れるのが良いでしょう。

- 最寄り駅からの動線は時間帯によって混雑が変わるため、人の流れを見ながらルートを柔軟に選ぶことがポイントです。

- 「行かないほうがいい」という断定よりも、心身と環境を整えて明治神宮を訪れる姿勢を選ぶことが、最も健やかな参拝につながります。

関連記事