神社で願い事をするとき、どんな言葉で伝えたらいいのか悩んだことはありませんか?静かな本殿の前に立ち、手を合わせながら「これで合ってるのかな」と不安になるのは、誰にでもあることです。

実は、神社での参拝には古くから受け継がれてきた作法や、願い事の伝え方のコツがあります。形ばかりにとらわれる必要はありませんが、神様に気持ちを届けるための「丁寧な言葉」や「順序」を知っておくことで、心のこもった祈りができるようになります。

この記事では、参拝の正しい流れから願い事の伝え方まで、初めての方でも安心して実践できる内容を紹介します。恋愛、健康、仕事など、さまざまな場面で役立つ具体的な例も交えながら、神様との向き合い方をわかりやすく解説していきます。読んだあとには、神社に足を運びたくなるかもしれません。

💡記事のポイント

- 神社で願い事を伝える際の正しい作法や順序を理解できる

- 願い事を効果的に伝えるための言い回しの工夫がわかる

- 健康や恋愛など目的別の具体的な願い方を知ることができる

- 願い事を人に話すことの意味や注意点を学べる

神社で願い事 言い方の基本マナーとは

- 参拝と願い事の正しい順序

- 願い事で健康の伝え方

- 願い事が複数はOKなのか

- 願い事しない参拝も意味がある?

- 神社でお賽銭 115円の意味と由来

- 願い事を書くタイミングと注意点

参拝と願い事の正しい順序

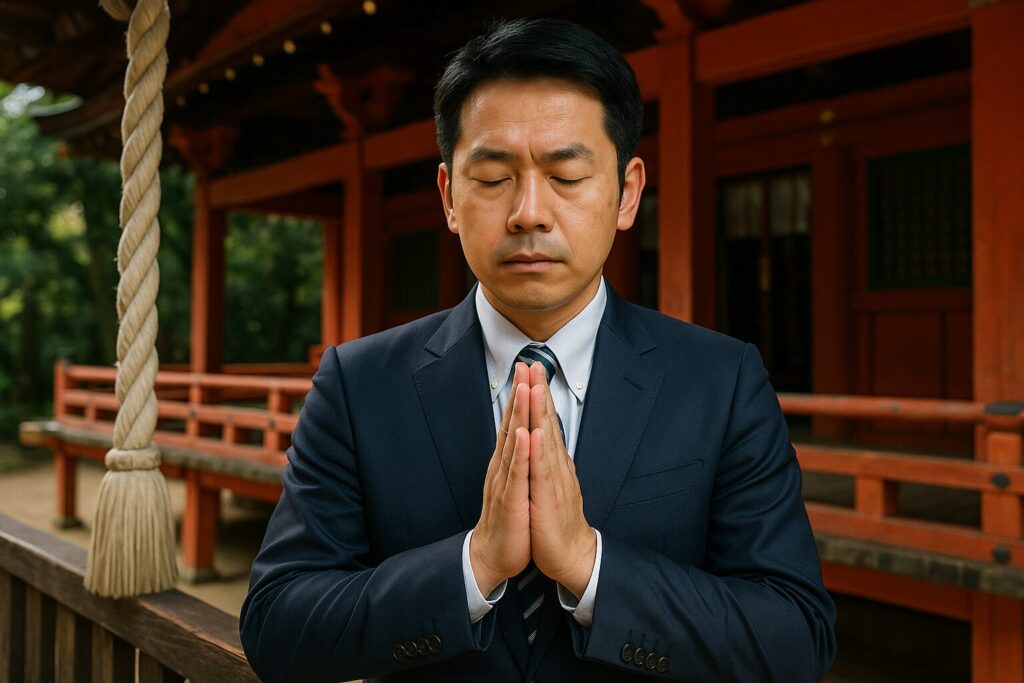

神社での願い事は、ただ立ち止まって願いを唱えるだけでは十分ではありません。正しい順序を踏むことで、より丁寧な参拝となり、神様への敬意も伝わります。これは単なる形式ではなく、神様と心を通わせるための大切な作法です。

まず神社に到着したら、鳥居の前で立ち止まり、軽く一礼をしてから敷地内に入りましょう。鳥居は神域と俗世を隔てる結界のようなものです。一礼をすることで、神様のいる聖域に入らせていただくという心構えが整います。

次に向かうのは手水舎(てみずしゃ)です。ここで手と口を清めることで、身も心も清らかに整えるという意味があります。正しい作法は、右手で柄杓を持ち左手を清め、持ち替えて右手を清め、さらにもう一度持ち替えて左手に水を受けて口をすすぎ、最後に柄杓を立てて柄の部分を流してから元の場所に戻します。これらの動作は、一つひとつ意味を持っています。

本殿に到着したら、賽銭箱の前に立ち、お賽銭を静かに入れます。金額に決まりはありませんが、語呂合わせで「いいご縁」の意味を込めた115円が好まれることもあります。ただし、お金を投げ入れるのではなく、静かにそっと入れるのが望ましいです。

その後、いよいよ拝礼です。神社では「二拝二拍手一拝」が基本の作法となります。つまり、深いお辞儀を2回、手を2回打ち、最後に再度深くお辞儀をします。拍手を打つ際には、心を込めて神様に気持ちを届けるよう意識するとよいでしょう。

拝礼の中で願い事を伝える際には、まず自分の名前と住所を神様に伝えましょう。多くの人が訪れる神社では、神様にとって「誰の願いか」が大切です。その後、日頃の感謝を述べた上で、具体的な願い事を伝えるのが礼儀とされています。

まとめると、参拝の順序は「鳥居で一礼 → 手水舎で清め → 本殿でお賽銭 → 二拝二拍手一拝 → 願い事を伝える」という流れになります。これを守ることで、神様との心の距離が縮まり、より誠実な願いとして届く可能性が高まるでしょう。

願い事で健康の伝え方

健康に関する願い事は、神社でも特に多くの人が祈願するテーマの一つです。体の不調や家族の病気、これからの健康維持など、さまざまな想いが込められます。しかしながら、ただ「健康でいたいです」と漠然と願うのではなく、丁寧かつ具体的に伝えることが重要です。

最初に意識したいのは、「健康」の範囲を自分の中で明確にすることです。たとえば、「風邪をひかずに冬を乗り越えたい」「病後の回復が順調に進みますように」「家族全員が入院することなく過ごせますように」といった具体性のある願いにすると、神様に伝わりやすくなります。

また、健康に関する願いをするときには、自分の努力も併せて伝えると好ましいです。単に「元気でいられますように」と願うのではなく、「日々の食生活や運動に気をつけて生活しますので、健康を支えてください」といった決意を添えると、願いに誠実さが加わります。神社での願いは“努力の後押し”をお願いする行為でもあるのです。

さらに、願いをする前に日々の健康を支えてくれていることへの感謝を述べることも忘れてはいけません。「これまで大きな病気をせずに過ごせていることに感謝しています。引き続き健康を見守ってください」という一言を加えるだけで、神様との関係性がより深くなります。

注意点としては、「病名を細かく伝える」ことに躊躇しないことです。誰かの病気について祈る場合も、名前や状況を簡潔に伝えると丁寧です。ただし、周囲に配慮して声に出すのが難しい場合は、心の中でしっかりと伝えても問題ありません。

そしてもう一つ、代理で健康祈願をする場合は、願う相手の名前・住所・年齢を伝えるのが基本です。自分自身の願いではなく「○○の健康を願って代理で参拝しています」と神様に明言するようにしましょう。

健康は誰にとっても大切な願いです。そのためこそ、誠意をもって丁寧に伝えることが、神様に願いを受け取ってもらう第一歩となります。

願い事が複数はOKなのか

神社で願い事を複数することは可能です。ただし、やみくもにいくつもお願いをするのではなく、伝え方や心構えに注意が必要です。複数の願いをする場合は、一つひとつを丁寧に、誠意を込めて伝えることが大切です。

そもそも神様は、私たちの幸せを願って存在していると信じられています。そのため「願いが1つしかいけない」という明確な制限はありません。例えば、「健康でいられるように」「仕事がうまくいきますように」「家族も安全でありますように」といったように、願いが複数あっても問題ないとされています。

一方で、願いが多すぎると、自分自身でも何を一番大事にしたいのかが曖昧になりがちです。また、神様から見ても「どれが一番切実な願いなのか」が伝わりにくくなってしまいます。これを防ぐには、願い事に優先順位をつけることが有効です。「まずは自分の健康、次に家族のこと、その後に仕事の成功」といったように、心の中で順番を決めておくと良いでしょう。

また、複数の願いを一度に伝える場合でも、ただ箇条書きのように並べるのではなく、それぞれに自分の努力や思いを添えることで、願いの重みが増します。例えば、「家族の健康を守るために私も食事に気を配ります。仕事にも全力を尽くすので、その道を応援してください」といったように、神様と心の対話をする気持ちで伝えることが大切です。

気をつけたい点としては、神社によっては「一つの願いに集中することが望ましい」とされている場所もあります。特にご祈祷を受ける場合などは、1つのテーマで申し込むことが基本です。複数願いたい場合は、個別に伝えられる機会があるかどうかを事前に確認しておくと安心です。

このように、複数の願い事をしてもかまいませんが、大切なのは「誠実さ」と「伝え方」です。一つひとつの願いに心を込め、神様にきちんと届ける意識を持つことで、その願いがより真摯なものとして受け止められるはずです。

願い事しない参拝も意味がある?

神社に行った際、必ずしも願い事をする必要はありません。むしろ、願い事をしない参拝には大きな意味があります。それは、神様への感謝を伝えるという、本来の参拝の目的に立ち返る行為だからです。

古来より神社は、何かを「願う」場所というよりも、「感謝をささげる」ための神聖な場所とされてきました。たとえば、五穀豊穣や安全な暮らしに対して、村人たちが日々の恵みに感謝を述べるために参拝していたように、今でも「感謝のみ」を伝える参拝はとても丁寧で尊いとされています。

実際、「今日は願い事をせずに、ただ感謝を伝えるために来ました」という姿勢は、神様にとっても誠実な態度と受け取られるといわれています。このような参拝では、特に言葉を飾る必要はありません。「無事に過ごせていることに感謝します」「家族が健康でありがたいです」など、素直な言葉を心の中で唱えるだけで十分です。

また、願い事をしないことで、むしろ心が穏やかになるという効果もあります。お願いばかりをしていると、「叶うかどうか」「いつ結果が出るか」といった期待や不安がつきまとうこともあります。一方、感謝を中心とした参拝は、「今」に目を向ける行為です。こうすることで、日々のありがたさや自分自身の充実感にも気づけるようになります。

さらに、何度も神社に通う中で、毎回願い事ばかりを繰り返すと、どこかでその重みが薄れてしまうこともあるかもしれません。そうしたときには、あえて「何も願わない」参拝をしてみることもおすすめです。それが、神様との自然な関係性を築く一歩になる可能性もあるからです。

ただし、感謝だけを伝える場合でも、参拝の作法は省略しないようにしましょう。鳥居の一礼、手水舎での清め、賽銭を静かに入れての拝礼など、基本的な所作を丁寧に行うことで、感謝の気持ちがより明確に伝わります。

願い事をしないから意味がないのでは、という考え方は誤解です。むしろ、何も願わず、今ある幸せに目を向ける参拝こそ、神社が本来果たす役割を最も体現した行動といえるでしょう。

神社でお賽銭 115円の意味と由来

神社でお賽銭を入れるとき、「115円」という特定の金額にこだわる人がいます。この金額には意味があるのかと疑問に思ったことがある方も多いかもしれません。実際、115円は語呂合わせによって縁起の良い金額とされ、多くの参拝者に親しまれている金額のひとつです。

115円は「いいご縁(1・1・5)」と読むことができ、特に恋愛成就や人間関係の願い事をする際に使われることが多いです。この語呂は日本語独自の風習であり、金額そのものよりも“言葉の持つ音”に意味を見出す文化に根ざしています。そのため、特定の金額を入れれば必ず願いが叶うという保証はありませんが、気持ちを込めやすいという点で選ばれているのです。

他にも、5円玉(「ご縁」)を中心にしたお賽銭額の組み合わせはよく使われます。例えば、10円玉と5円玉を組み合わせて15円にしたり、105円(「十分なご縁」)という金額も人気があります。中には縁起を担いで777円や888円といった数字を使う人もいますが、115円のように語呂合わせで意味が通る金額のほうが、より自然に受け入れられているようです。

ただし、お賽銭の額に「正解」があるわけではありません。金額が多ければ願いが通じやすくなるということもなく、逆に少なすぎて失礼になるという考え方も神道には存在しません。お賽銭はあくまで「感謝の気持ち」を形にしたもの。心を込めて入れることのほうが、金額よりもずっと重要です。

また、気をつけたいのはお賽銭の入れ方です。賽銭箱にお金を投げ入れる方をよく見かけますが、本来は静かに、丁寧に入れるのが正式な作法とされています。投げるように入れてしまうと、無意識のうちに神様に対してぞんざいな印象を与えてしまう可能性があります。

このように、「115円」は語呂合わせに基づいた縁起の良い金額として知られていますが、大切なのはその金額に込める気持ちです。自分にとって意味のある金額を選び、感謝と願いを心から伝えることこそが、本来のお賽銭のあり方だと言えるでしょう。

願い事を書くタイミングと注意点

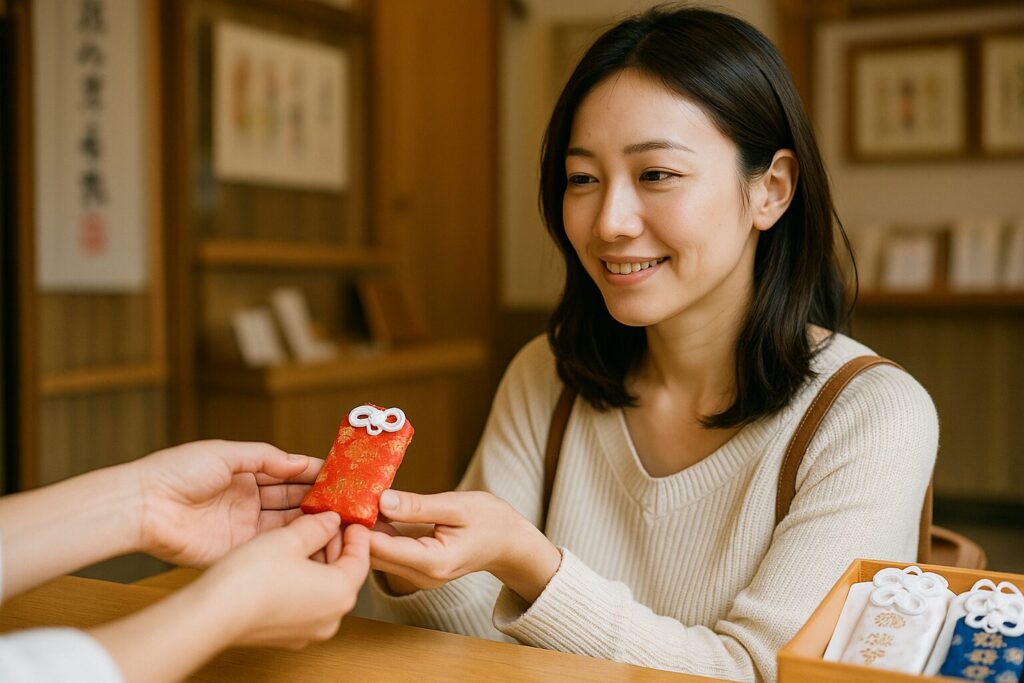

神社を訪れた際、絵馬や願い札に願い事を書く機会があります。自分の願いを言葉にして形として残すことで、より強く神様に思いを伝えたいと考える人も多いでしょう。しかし、願い事を書くタイミングや書き方にはいくつかの注意点があります。

まず、願い事を書くタイミングについてですが、参拝を済ませた後に書くのが一般的です。神前での拝礼を通じて、神様に直接感謝と願いを伝えたあと、その思いを絵馬や札に記して奉納することで、より丁寧な祈願となります。逆に、参拝をせずに絵馬だけを書いてしまうと、形式だけで気持ちがこもらない形になってしまう恐れがあります。

また、書くときには具体性を大切にしましょう。「幸せになりたい」や「成功したい」といった漠然とした言葉ではなく、「○○の試験に合格できますように」「家族が健康で過ごせますように」といった、具体的な願いを書いたほうが神様にも伝わりやすくなります。さらに、「私は努力を続けますので、どうかその力を貸してください」といった決意や努力の姿勢も添えると、願いの内容に誠実さが加わります。

一方で注意しておきたいのは、「あまりにも欲深くならないこと」と「他人を不幸にするような願いを書かないこと」です。神様は公平で中立的な存在であるとされ、自分だけが得をするような一方的な願いや、誰かを貶めるような内容は歓迎されません。たとえ冗談のつもりでも、絵馬には公の場であるという意識を忘れないようにしましょう。

さらに、個人情報の扱いにも注意が必要です。住所や名前をしっかり書くことで神様に「誰の願いか」を明確に伝えることができますが、絵馬は一般の参拝者の目にも触れる場所に掛けられます。そのため、個人名や住所を書く際にはフルネームを避けて名字のみやイニシャルを使うなどの配慮も必要です。

また、願い事を書くことで満足してしまい、その後の行動をおろそかにしては本末転倒です。神様への願いは、あくまで自分の努力を後押ししてもらうためのものです。願いを書いたあとは、それを叶えるためにどう行動していくか、自分自身に問いかけることも忘れないようにしましょう。

願い事を書くという行為は、単に願いを放つのではなく、自分の気持ちを整理し、決意を確認する時間でもあります。このタイミングを大切にしながら、思いを込めて丁寧に書き記すことで、より意義深い参拝になるはずです。

【神社】願い事の言い方で叶いやすくする方法

- 願い事での恋愛はどう伝える?

- 願い事 一覧でよくある願いとは

- 願い事の例で学ぶ正しい言い回し

- 願い事で四字熟語は使うべき?

- 願い事を人に言うと叶わない理由

願い事での恋愛はどう伝える?

恋愛成就を願って神社を訪れる人は非常に多くいます。しかし、恋愛に関する願い事は「ただ出会いたい」「幸せになりたい」といった曖昧な言葉で終わらせてしまうことが少なくありません。神様に自分の想いをよりしっかりと届けるためには、願いの伝え方に少し工夫が必要です。

まず意識したいのは、願い事をできる限り具体的にするということです。たとえば「素敵な人と出会いたい」という言葉も、「誠実で優しい性格の方と出会って、結婚を前提に交際できますように」といったように、自分が大切にしている条件や状況を明確にして伝えるほうが、願いの内容がしっかり伝わります。

また、恋愛成就を願う際には、自分自身の人間性にも目を向けることが大切です。自分がどんな人間なのか、どんな思いや価値観を持っているのかを神様に知ってもらうことで、願いによりリアリティと誠意が加わります。例えば「私は人と話すのが少し苦手ですが、誠実に相手を思いやる気持ちは強いです。そういった私を受け入れてくれる方との出会いを願っています」といった言い方もおすすめです。

このとき、ただ“出会い”を求めるのではなく、自分自身の努力や改善したい点を添えることで、より真摯な願いになります。例えば、「自分も明るく前向きになれるよう努力するので、素敵なご縁を導いてください」といった形です。恋愛は“与えてもらう”ものではなく“育む”ものですから、その姿勢を神様にも伝えることが大切です。

一方、特定の相手との恋愛を願う場合には、その人の名前をフルネームで出すことに抵抗がある方もいるでしょう。その場合は、心の中で名前をしっかりと念じたり、イニシャルなどで伝えたりする方法もあります。ただし、他人の自由意思を奪うような願い(例えば「○○さんを自分に振り向かせてください」など)は避けたほうが無難です。神様は強制的な支配よりも、自然で誠実な関係性を大切にしているとされているからです。

さらに、恋愛に関する願い事は、複数の神社で願掛けをしても問題ないとされています。特に縁結びに強いとされる神社をいくつか巡るのも良い方法です。むしろ、それだけ真剣に取り組んでいるという姿勢が神様に伝わりやすくなるかもしれません。

恋愛は人生を大きく左右するテーマのひとつです。その願いを神様に託すときは、自分自身と向き合い、丁寧に言葉を選んで伝えるようにしましょう。

願い事 一覧でよくある願いとは

神社での願い事は多岐にわたりますが、実際にどのような願いがよくされているのかを知っておくと、自分の願いを言葉にする際の参考になります。ここでは、よく見られる願い事をいくつかのジャンルに分けて紹介します。

まず最も多いのが、健康に関する願いです。「家族全員が元気で過ごせますように」「持病が少しでも良くなりますように」など、体の安全や長寿を願う内容は年齢を問わず多く見られます。特に年始や厄年のタイミングでは、厄除けや無病息災の祈願が目立ちます。

次に挙げられるのが、学業・仕事に関する願いです。受験生であれば「第一志望校に合格できますように」、社会人であれば「仕事が順調に進みますように」「昇進できますように」といった具体的な目標がよく書かれています。このジャンルでは、努力を前提とした書き方が効果的です。「努力を重ねるので応援してください」と添える人も多く、誠実さが大切にされています。

また、恋愛・縁結びに関する願いも根強い人気があります。「素敵な人と出会えますように」「好きな人と両想いになれますように」「幸せな結婚ができますように」といった願いが代表的です。なかには、自分の長所や短所を記し、より誠実に願いを伝えている人もいます。

家内安全や家庭運に関する願いも多く、「夫婦円満」「子どもが元気に育つように」といった家庭の平穏を祈る内容が見受けられます。これは家族全体の幸せを願うものであり、個人よりも広い視点での祈りとなります。

そして、災難除け・安全祈願も定番です。交通安全や旅行の無事を願ったり、「地震や災害が起こりませんように」といった社会全体を思いやる内容も見られます。これらは日常生活のなかでの不安やリスクに対して、安心を得たいという気持ちから来ていると考えられます。

他にも、「開運」「金運」「事業繁栄」などの金銭面に関わる願いも多く見られますが、このジャンルでは“自分だけが得をする”ような内容ではなく、「努力を重ねた成果が報われますように」という形が好まれます。

このように見ていくと、神社でよくある願い事は「健康」「学業・仕事」「恋愛」「家庭」「安全」「金運」など、生活に密着した内容がほとんどです。どれも共通して言えるのは、自分の努力や感謝を言葉にすることで、より誠実な願いになるということです。

願い事を伝えるときは、自分にとって何が一番大切かを見つめ直し、丁寧に言葉を選ぶことが、神様との良い関係を築く第一歩になるでしょう。

願い事の例で学ぶ正しい言い回し

神社で願い事をする際、どう伝えれば良いのか迷う人は少なくありません。言葉選びが曖昧だと、せっかくの願いもぼやけてしまいます。ここでは、願い事の正しい言い回しを例とともに紹介しながら、神様に伝わりやすい祈願のコツを解説します。

まず重要なのは、**「具体的に伝える」**という意識です。例えば「健康になりますように」よりも、「毎日元気に働ける体でいられますように」「風邪をひかず、季節の変わり目を乗り越えられますように」といった、状況がイメージできる言葉を使うと、願いの内容がよりはっきり伝わります。

また、「合格しますように」という表現もよくありますが、これを「◯◯大学◯◯学部に合格し、将来◯◯の仕事に就くための第一歩を進めますように」とすれば、志の高さと目的意識が表れます。神様は願いを“叶える”というより、“見守る”存在です。したがって、誠実さと努力の意志がにじむような言い方が望ましいです。

もう一つのポイントは、「周囲の幸せも含める」ことです。例えば、「私が試験に合格して、家族を安心させられますように」「事業がうまくいき、従業員やお客様にも喜んでもらえますように」といった言い回しは、自分本位でない印象を与えます。

言葉づかいは敬語でなくてもかまいませんが、礼を欠かない丁寧な表現が求められます。語尾には「してください」よりも「見守ってください」「導いてください」のように、お願いの姿勢を控えめに表現する言い方が好まれます。

例えば、以下のような表現は良い例です。

- 「持病の悪化なく、無理なく働ける日々が続きますよう見守ってください」

- 「人との関係を大切にし、信頼される社会人になれますように」

- 「困難な局面でも冷静に判断し、家族を守れる存在でいられますよう努力します」

このように、自分の願いに責任を持ちつつ、神様に背中を押してもらうような言い方が、祈願として自然で伝わりやすいものになります。

願い事で四字熟語は使うべき?

神社で願い事をするときに、四字熟語を使っても良いのかと疑問に思う人がいます。結論からいえば、使ってもかまいませんが、使い方には注意が必要です。四字熟語は意味が凝縮されているため便利に見えますが、神様に願いを伝えるうえで最も大切なのは「わかりやすさ」と「誠実さ」です。

四字熟語は本来、知識や教養を表す表現であり、短いながらも深い意味を持っています。たとえば、「無病息災」「家内安全」「商売繁盛」「合格祈願」などは神社でもよく見かける表現で、古くから使われているものです。これらは慣習的に受け入れられており、絵馬や御札などにも記載されることが多いため、神社の中では自然な言葉といえます。

しかし、すべての四字熟語がふさわしいわけではありません。例えば、「一攫千金」「勝利至上」などは、やや欲望が強すぎたり、自己中心的な印象を与える場合があります。こうした表現をそのまま願い事に使うと、誤解を招く恐れがあります。

また、四字熟語は内容が抽象的であることが多いため、単独で使うのではなく、補足する形で使うのが望ましいです。たとえば「無病息災で、今年も家族みんなが元気に過ごせますように」といったように、四字熟語をきっかけにして願いの具体的な内容を述べるのが効果的です。

四字熟語を使う際には、自分の願いがどのような文脈でそれに当てはまるのかをしっかり考えることが大切です。「開運招福」と書くだけでは漠然としすぎてしまうため、「仕事で成果を上げ、人との縁にも恵まれるような一年になりますように」といった具体的な補足があると、神様にも意図が伝わりやすくなります。

つまり、四字熟語は上手に使えば願い事を引き締める効果がありますが、形式だけに頼ると伝わりづらくなるリスクもあります。特に初詣やご祈祷の場では、言葉の意味や自分の心と向き合いながら使うようにしましょう。

表現に迷ったときは、まずは自分の言葉で願いを組み立て、それに合う四字熟語をあとから添える、という順番がおすすめです。そうすれば、見た目の美しさと心の誠実さの両方が整った願い事になります。

願い事を人に言うと叶わない理由

「願い事は人に言わないほうがいい」と耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。この考え方は古くから伝わるもので、単なる迷信のようにも思えますが、実は心理的・文化的な背景に根差しています。ここでは、その理由をいくつかの視点から解説します。

まず第一に挙げられるのが、願い事を言葉にした瞬間に満足してしまう心理的効果です。これは「目標宣言効果」とも呼ばれ、自分の夢や目標を他人に語ることで、あたかも一部を達成したような錯覚に陥る現象です。例えば、「ダイエットする」と誰かに話すだけで、すでに痩せ始めたような気分になることがあります。しかし実際には何も変わっていないため、その後の行動が伴わず、目標が実現しにくくなるのです。

また、神道や仏教を含む日本の宗教文化の中では、**願いは神仏との“密やかな契約”**として捉えられる傾向があります。願い事は神様との個人的な対話であり、それを他人に話すことで“神聖な誓い”が薄れてしまう、という感覚が背景にあるのです。神社での祈願は、自分の内面と静かに向き合う行為でもあるため、その内容を外に出すことは、敬意に欠けるとされることもあります。

さらに、他人の反応が自分に影響を与えるという点も無視できません。願い事を話した相手が否定的だったり、冷ややかな反応を返したりした場合、自信やモチベーションが揺らぐ可能性があります。たとえその人に悪気がなかったとしても、言葉や態度が無意識にプレッシャーとなり、願いに対する気持ちが曇ってしまうことがあります。

一方で、「言霊(ことだま)」の考え方に基づき、願い事は声に出したほうがよいという意見も存在します。実際、声に出すことで潜在意識に働きかけ、目標意識が強まるという説もあります。ただしこの場合は、「自分自身が聞き取れるくらいの小さな声で」願うことが勧められており、周囲に話すこととは異なる意味合いです。

つまり、願い事を人に言わないほうが良いとされるのは、単なる言い伝えではなく、行動や心構えに影響を及ぼす“無意識の力”に配慮した考え方といえます。願いを本気で叶えたいと思うのであれば、まずは自分の中で強く温め、誰かに話す前に、行動で示すことを意識するとよいでしょう。

願い事はあくまで“誓い”です。他人に言って満足するのではなく、自分との約束として大切に育てていくことが、現実へと近づける確かな一歩になります。

神社で願い事をする言い方の基本とマナーのまとめ

- 参拝は神社に着いたらまず鳥居の前で立ち止まり一礼し、神域に入る心構えを整えることから始まる

- 手水舎では右手・左手・口の順で丁寧に清めるのが正式な作法で、心身を清浄にする意味がある

- お賽銭は投げ入れず、静かにそっと入れることで神様への敬意を表すことができる

- 拝礼では「二拝二拍手一拝」が基本の形式であり、感謝と祈願の気持ちを形にして伝える所作とされる

- 願い事をする際は、自分の名前と住所を最初に伝えることで、神様に「誰の願いか」が届きやすくなる

- 健康を願うときは「家族全員が風邪を引かず元気に過ごせますように」など、具体的かつ誠実な伝え方を心がける

- 願い事が複数あっても問題はないが、優先順位をつけて一つひとつを丁寧に祈ることが重要である

- 願い事をしない参拝は「感謝のみを伝える」という本来の神社の役割を大切にする行為として非常に意味がある

- お賽銭に115円を使うのは「いいご縁」という語呂合わせがあり、縁結びや人間関係の願いによく用いられる

- 願い事を書くときは、参拝後に行い、自分の願いや努力を明確に言葉にすることで神様に誠意が伝わる

- 恋愛の願いをする際は、相手の理想像や自分の改善点などを含めて、現実的で誠実な内容にするのが望ましい

- 神社でよく見られる願い事には、健康・学業・恋愛・家庭安全・金運など生活に密着した内容が多い

- 願い事の例文は、「◯◯になりますように」という曖昧な表現ではなく、目標と努力が伝わる言い方が好ましい

- 願い事に四字熟語を使う場合は、抽象的にならないように具体的な願いで補足する工夫が求められる

- 願い事を人に話すと、満足して行動力が落ちたり、他人の反応で願いがぶれることがあるため控えるのが良い

関連記事