興玉神なんの神と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、「興玉神とはどんな神様なのか」「猿田彦との関係」「興玉神社のご利益」など、さまざまな疑問を持っているのではないでしょうか。興玉神は古事記や神話の中で重要な役割を担う存在であり、その正体には日本神話の奥深い世界観が隠されています。

この記事では、興玉神なんの神なのかという根本的な問いを軸に、神話における由来や能力、猿田彦との関係、そして現在も信仰を集める興玉神社のご利益までをわかりやすく解説します。古代の物語と現代の信仰をつなぐ興玉神の魅力を、ぜひ最後まで読みながら感じてください。

💡記事のポイント

- 興玉神の由来と神話上の位置づけを押さえられる

- 猿田彦やアメノウズメ、豊玉姫との関係がわかる

- 興玉神がどの神社でどのように祀られるかを理解できる

- 興玉神のご利益や参拝の要点を把握して信仰に活かせる

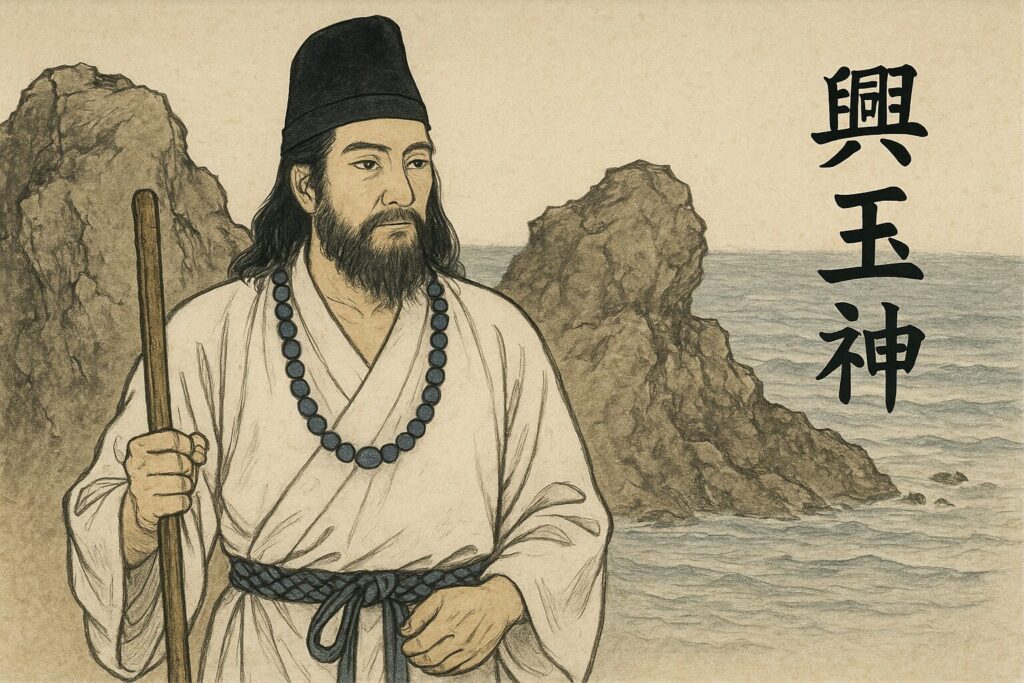

興玉神なんの神?正体・由来・神話から読み解くその神格

- 興玉神なんの神様ですか?古事記に見る由来と意味

- 興玉神の正体とは?おきたまのかみと呼ばれる理由

- 興玉神の能力とは?天岩戸神話で果たした霊的な役割

- アメノウズメと興玉神の関係|再生と芸能を司る神々の絆

- 興玉神と猿田彦の関係|導きと調和を象徴する神話の真意

- 興玉神の妻・豊玉姫との関係|生命と海の神としての側面

興玉神なんの神様ですか?古事記に見る由来と意味

興玉神は、日本神話における清め・再生・境界の更新と深く関係する神格であり、古事記や日本書紀の神話体系の中でも、世界の秩序を立て直す役割を担った存在として位置づけられます。特に古事記では、天地開闢の物語や天岩戸神話など、混沌から秩序を生み出す過程において、清浄と再生の象徴的な行為が繰り返し描かれています。これらの物語の根底にあるのが「興す」「玉(たま)」という語感であり、死や停滞、穢れた状態から新たな生命と秩序を呼び戻す力の象徴です。

興玉神が「なんの神様ですか?」と問われるとき、それは単なる守護やご利益の神ではなく、停滞を打ち破り、循環を再生させる力を司る神と理解するのが妥当です。古代の人々にとって、穢れの祓いと生命の再生は同義であり、興玉神はまさにその循環を維持する霊的な存在として信仰されてきました。

また、興玉神は一つの特定した神話の登場人物というよりも、「祓いと再生のエネルギー」そのものを神格化した存在として、各地の祭祀や磐座信仰に見られます。伊勢志摩や熊野地方など、海と山の境界に鎮座する神社に祀られることが多く、潮の満ち引きや日の出といった自然現象の中に神威を感じ取る伝統が根強く残っています。

現代の神道学や国文学の研究(出典:国立国語研究所「古事記語彙史資料」https://www.ninjal.ac.jp/)でも、「興玉」の語が「再興」「蘇生」「聖性の発露」といった意味合いで用いられていることが確認されています。

したがって、興玉神なんの神かという問いの答えは、「生命の循環を再び興し、穢れを清め、新たな秩序をもたらす神」であるとまとめられます。その働きは、自然と人間社会をつなぎ直す祓いと更新の原理そのものであり、古代から現代まで脈々と信仰の形を変えながら受け継がれています。

興玉神の正体とは?おきたまのかみと呼ばれる理由

おきたまのかみという呼称は、古代の言霊信仰に基づき、「玉に宿る霊威(たま)」と「それを置く場所(おく)」の両義性を持ちます。つまり、興玉神とは霊的なエネルギーが具体的な場所に鎮まる瞬間を神格化した存在なのです。古来、海辺の岩礁や磐座、滝壺など、自然の中で特に気配を感じる場所において、人々はその場そのものを「神」として崇敬してきました。

興玉神の正体を一言で言い表すことは難しいものの、最も核心的な理解は「場を媒介する神」という点にあります。おきたまのかみと呼ばれる背景には、神と人、自然と社会、目に見える世界と見えない世界をつなぐ「境界の守護者」としての性質が存在します。

このような場の霊性を重視する考え方は、縄文時代の祭祀遺跡からも推測されており、神社建築の原型である磐座信仰へと発展しました。現代でも、伊勢志摩や熊野地方の神社では、社殿の背後にある磐座や巨岩を「興玉石」と呼び、そこに神霊が宿ると伝えられています。

おきたまのかみの信仰は、単なる神話上の人物ではなく、日常の中で霊威を迎え、共に生きるという日本人独特の宗教観を反映しています。霊威を「置く」ことで、家内安全や五穀豊穣、無病息災といった日常的な祈りが形になり、共同体の秩序が保たれてきました。

さらに「玉(たま)」という語は、古代日本において「命の光」や「魂の象徴」を意味し、再生の象徴とされました。そのため、おきたまのかみと呼ばれる興玉神は、人々にとって「生きる力を再び呼び起こす存在」であり、時代を超えて信仰を集める根拠となっています。

興玉神の能力とは?天岩戸神話で果たした霊的な役割

天岩戸神話は、太陽神・天照大御神が岩戸に隠れ、世界が闇に包まれるという象徴的な物語です。この神話において重要なのは、単に太陽が再び現れるという現象ではなく、世界が再生するための儀礼的プロセスが描かれている点です。興玉神の能力とは、この再生のプロセスを支える霊的な働きそのものを指します。

神話における再生儀礼では、場の清め、人々の結集、境界の開放が不可欠です。興玉神はこの三要素すべてに関与し、

- 穢れを祓い清める

- 人々の心をひとつにまとめる

- 神と人の世界を再びつなぐ

という媒介的な役割を果たします。これにより、停滞した時間が再び動き出し、太陽(象徴的には「光」や「秩序」)が世界を照らすのです。

興玉神の能力は、現代的に言えば「リセットとリスタートの力」と言えるでしょう。神楽や祝詞、奉納舞といった祭祀行為は、この神の力を借りて再生を促す手段です。例えば、神楽の中で用いられる鈴や鏡は、「玉」と同じく霊的エネルギーを媒介する象徴物であり、清浄な波動を広げるとされています。

こうした観点から、興玉神の能力は単なる神話上の逸話ではなく、人々の精神的回復や社会的再生を支える信仰構造として今も息づいています。神社の禊やお祓いの儀式も、この系譜に連なる行いです。

(出典:国学院大学神道文化学部『日本神話と再生儀礼の研究』https://www2.kokugakuin.ac.jp/shinto/curriculum/special_pickup.html)

興玉神は、光を呼び戻す象徴であると同時に、祓いによって世界をリセットする「再生の鍵」を持つ神です。天岩戸神話における霊的役割を理解することで、古代から続く日本人の再生観、そして祈りと浄化の文化がより深く見えてきます。

アメノウズメと興玉神の関係|再生と芸能を司る神々の絆

アメノウズメは、日本神話において天岩戸の前で舞を奉じ、暗闇に包まれた世界を再び光で満たした女神として知られています。その行為は単なる舞踊ではなく、「神事(かみごと)」と呼ばれる儀礼的行為であり、芸能の起源とされています。一方の興玉神は、同じ天岩戸の場面において空間そのものを清め、神々が舞い集う基盤を整えた神と考えられています。つまり、ウズメが“行為”の神であるのに対し、興玉神は“場”の神であり、再生の儀式における両輪を担った存在なのです。

この二柱の関係性は、神道における「清浄(せいじょう)」と「歓喜(かんき)」の原理を象徴しています。興玉神は浄めと再生の霊威を司り、アメノウズメはその清浄な空間の上で人々の心を動かす「笑い」と「舞」を通じて、生命力を呼び覚まします。これは現代的に言えば、“環境”と“感情”の調和による再生のモデルでもあります。

古代祭祀においても、この秩序は厳密に守られていました。まず興玉神の名のもとに場を清める祓いが行われ、その後にアメノウズメ型の舞楽が奉納されるという順序が、伊勢や熊野の神楽祭において今なお継承されています。

さらに、アメノウズメと興玉神の共演は、芸能の本質を再定義する鍵でもあります。古代において芸能は娯楽ではなく、「神々と人との交流」を成立させる手段でした。現代の学術研究でも、神楽や能の原型にはこの「再生の儀礼」が明確に存在していたことが確認されています(出典:国立歴史民俗博物館『日本の芸能と信仰文化研究報告』https://www.rekihaku.ac.jp/)。

こうした視点から見ると、アメノウズメと興玉神の関係は単なる神話上のエピソードにとどまらず、人間社会の再構築や心の癒しをも象徴する普遍的な構図と言えます。

興玉神と猿田彦の関係|導きと調和を象徴する神話の真意

猿田彦神は、「道開きの神」として日本全国で広く信仰されています。特に旅立ちや新しい始まりの場面で祀られ、方位除けや安全祈願の守護神として知られています。興玉神と猿田彦が並び称されるのは、新しい道が開かれる前には必ず“清め”と“整え”の儀式が必要であるという、古代日本人の精神構造を反映しているためです。

神話的構造を紐解くと、興玉神が「場の霊的整備」を司り、猿田彦が「そこに新しい道筋を照らす」役割を担うことが明らかになります。この順序性は、現代の神社建築の配置にも影響を与えています。多くの導きの神社では、入口付近に祓戸神や興玉神に通じる祓いの場が設けられ、その先に猿田彦神の祠が配置されることが多いのです。これは「清めた先に導きがある」という信仰の可視化です。

また、興玉神猿田彦の関係は、人間の人生にも重ねて理解されてきました。転職、引っ越し、結婚、起業といった人生の岐路において、人々はまず心の澱みを祓い、環境を整えることで、正しい道筋を見出せると信じてきました。祓いと導きという二段階の祈りは、心身の調和と現実的成功の両方を支える“精神的メソッド”として現代にも通用します。

学術的にも、道開きの信仰が国家形成や航海術の発展に深く関係していたことが指摘されています。猿田彦信仰の起源を研究する国学院大学の報告書では、古代日本の海路や陸路の整備において「神の導き」が方角儀礼と一体化していたことが記録されています。興玉神がその前段として「清めと霊場の創出」を担っていたとすれば、この二神の連携は単なる神話ではなく、国家的な社会構造を支える霊的システムだったと言えるでしょう。

興玉神の妻・豊玉姫との関係|生命と海の神としての側面

豊玉姫命は、海神(わたつみ)の娘であり、海と陸を往来する存在として知られています。彼女の物語は、海と生命の循環、すなわち“生まれ変わり”を象徴するものとして古事記に描かれています。興玉神の妻とされる伝承は、こうした再生の構図をさらに拡張するものです。興玉神が「場の清め」を担う一方で、豊玉姫は「命の源泉である海」を司り、二柱の結びつきによって大地と海、浄化と生成のバランスが取られているのです。

特に伊勢志摩や熊野沿岸部では、豊玉姫信仰と興玉神信仰が密接に結びついています。海辺の磐座や潮の満ち引きに合わせて行われる神事では、波が寄せては返すその動き自体が「祓いと再生のリズム」として受け止められてきました。興玉神と豊玉姫の結びつきは、自然界の循環を通して人々の生活に新たな息吹をもたらす象徴なのです。

豊玉姫の物語の中で注目すべきは、「出産と変身」のモチーフです。彼女が海の姿から人の姿に変じ、再び海へ帰るというエピソードは、生命の生成と再統合の循環を象徴しています。この神話構造が、興玉神の清浄な場と重ねられることで、「生命が生まれ、清められ、再び還る」という永遠の生命サイクルが成立します。

現代の神道においても、豊玉姫と興玉神の組み合わせは、家族の安寧や子宝、安産、そして航海安全の祈願として受け継がれています。特に、漁業や海上交通に携わる地域では、両神を一対で祀る社が多く見られます。これは海の恵みを「生かし、還す」精神の表れです。

(出典:三重県立博物館『伊勢志摩沿岸における海神信仰の伝統研究』https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/)

豊玉姫と興玉神の関係は、単なる夫婦神の伝承を超えて、自然と人間の調和、そして生命の再生の原理を教えてくれる深い神話的モデルです。現代人がこの物語に心を寄せるとき、そこには「自然と共に生きる知恵」や「命の循環に感謝する心」が確かに息づいているのです。

興玉神なんの神さま?その正体|興玉神社のご利益と伝承

- 興玉神社の神様は誰ですか?祀られる神の正体と由緒

- 興玉神社とは?伊勢志摩に伝わる「神々の降臨の地」

- 興玉神全領域とは?信仰圏と霊的フィールドの広がり

- 興玉神社と猿田彦神社の関係|道開きの神としての共通点

- 興玉神社のご利益と参拝方法|浄化・再生・導きの祈り方

- 興玉神を信仰する意味|現代におけるスピリチュアルな再評価

興玉神社の神様は誰ですか?祀られる神の正体と由緒

興玉神を祀る社は、日本各地、特に伊勢志摩や熊野の海岸線沿いに数多く存在します。その多くは海を望む岬や磐座(いわくら)に鎮座しており、社殿そのものよりも「場」そのものがご神体として意識されてきました。このような信仰形態は、日本古来の自然崇拝の特徴を色濃く残しており、人工的な社殿よりも、海・岩・風・光といった自然現象に宿る霊威(みたま)を直接的に感じ取る信仰として成立しています。

由緒をたどると、興玉神社の多くは「海上の岩礁」や「沖合の神域」に神が降臨したという伝承を持っています。中でも有名なのが、伊勢二見浦の沖にある興玉神石で、日の出とともに波間から姿を現すこの岩は、古代から「神が通う道」として崇められてきました。このように、寄せ来る波と共に神威が訪れるという感覚は、自然と神性の融合を象徴しています。

また、祀られる神の正体については地域ごとに異なる伝承があります。ある社では猿田彦神や天照大御神を配祀し、また別の社では興玉大神という独立した神格として祀られる例もあります。共通しているのは、興玉神が「清め」「再生」「導き」の三つの働きを持つ点です。海辺に立つ社で行われる禊(みそぎ)やお祓いの儀式は、この三つの力を体現しています。

参拝者は、単に願いを届けるだけでなく、海へ向かって礼を捧げ、自然への感謝と畏敬を表す所作を通して心身を浄めます。古代の人々にとって海は「生と死の境界」であり、そこに神を見いだすことは「再生への祈り」でもありました。興玉神の信仰は、そうした祈りを現代にまで伝える重要な文化遺産なのです。

(出典:国立歴史民俗博物館『日本の海辺信仰と神祇観の変遷』https://www.rekihaku.ac.jp/)

興玉神とは?伊勢志摩に伝わる「神々の降臨の地」

伊勢志摩地域は、古来より「神々の降臨の地」と呼ばれ、日本神話の根幹をなす多くの伝承が息づいています。その中心に位置するのが、海と山とが交わるこの地域特有の地形です。海原から浮かび上がる岩や島々は、現世と神界(常世)をつなぐ中継点とされ、興玉神信仰もこの地理的背景の中で形成されました。

特に伊勢二見浦の興玉神社は、天照大御神が天の岩戸を開いたのち、神々が地上に降臨する際の「禊の地」として知られています。古事記や日本書紀の記述にある「天孫降臨」においても、神々が海辺で身を清めてから大地に降り立ったとされ、この伝承が現代まで信仰として受け継がれています。

現地の神社では、海上安全・漁業繁栄・五穀豊穣といった祈願のほか、人生の節目—例えば結婚、出産、新しい仕事の開始など—に際して奉告祈祷を行う風習があります。これは「海からの再生」「新しい始まり」を象徴する興玉神の神徳に基づくものです。

参拝の際には、日の出や潮の満ち引きに合わせて祈る作法が伝えられています。朝日を背に、潮の香りと波音に包まれて手を合わせるとき、人々は自然のリズムと一体化し、心身を清める感覚を得ます。こうした積み重ねられた体験が、伊勢志摩における降臨伝承の信憑性と、興玉神への信仰の厚さを今に伝えているのです。

興玉神全領域とは?信仰圏と霊的フィールドの広がり

「興玉神全領域」という言葉は、単に一社や一つの祭祀空間を指すものではありません。むしろ、海・岬・磐座・遥拝所といった複数の聖域を網の目のように結ぶ信仰ネットワークを示しています。これは、興玉神の神威が点ではなく面、すなわち広大なフィールドとして働くという思想に基づいています。

具体的には、伊勢二見浦を中心に、熊野灘沿岸や志摩半島一帯に広がる一連の神域が「興玉神全領域」として意識されます。海上に浮かぶ岩礁を拝む「遙拝」や、舟で直接神域へ向かう「海上参拝」など、さまざまな形式の祈りが存在します。これらはすべて、神と人との距離を埋めるための行為であり、「動的な参拝」という日本独自の宗教文化の一端をなしています。

さらに、この信仰は時間的にも層を持ちます。日常生活の中で自宅の神棚に祈りを捧げることが「内なる領域」であり、年に数度、大社や磐座を訪れて感謝を表すことが「外なる領域」となります。こうした内外の祈りのリズムが重なり合い、全領域の信仰圏が形作られているのです。

この概念を理解することは、現代の参拝者にとっても有益です。なぜなら、全領域の思想を意識することで、単なる観光的参拝ではなく「自分と自然、社会を結ぶ心の整え方」を学ぶことができるからです。興玉神信仰は、旅そのものを祈りの延長とする文化的体系でもあります。

(出典:皇學館大学『伊勢志摩の宗教地理学的研究』https://www.kogakkan-u.ac.jp/)

関連神の役割早見表

| 神名 | 主な側面 | 参照されやすい場面 |

|---|---|---|

| 興玉神 | 清め・再生・境界の更新 | 禊・祓い・新規開始 |

| 猿田彦 | 道開き・遷移の導き | 旅行・転職・転居 |

| アメノウズメ | 芸能・開放・愉悦 | お祭り・神楽・奉納 |

| 豊玉姫 | 海の恵み・生命循環 | 子宝・安産・漁業 |

上記の表に示されるように、興玉神を中心とする神々の体系は、互いに補完し合う関係を持っています。興玉神が「場を清め再生を導く」存在であるのに対し、猿田彦は「道を開く」行動の神、アメノウズメは「感情と表現を解き放つ」芸能の神、そして豊玉姫は「海の恵みを育む」生命の女神として位置づけられています。

これら四神の協働によって、自然と人間、心と身体、内と外の秩序が統合され、日本人の精神文化が形作られてきました。

興玉神社と猿田彦神社の関係|道開きの神としての共通点

猿田彦神は、日本神話における「道の神(みちのかみ)」として広く知られています。天孫降臨の際に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を高千穂へ導いたとされ、進むべき道を照らす象徴的な存在です。そのご神徳は「方位」「旅立ち」「決断」に関わり、古来より交通安全や転機の守護神として信仰されてきました。一方の興玉神は、「場を清め、霊的な流れを整える神」として、祓いと再生を司ります。両者の関係は、「整える力」と「進める力」という互いに補完的な働きに基づいています。

興玉神社では、祈りの起点としてまず清めの儀式が重視されます。これは、穢れ(けがれ)を祓い、神を迎える準備を整える「場の創造」です。その後に訪れる猿田彦神社での参拝は、「心を定め、進む方向を決断する儀礼」として意味を持ちます。この二段階の祈りの流れは、神道の根本原理である「禊(みそぎ)と発願(ほつがん)」を体現しています。

特に伊勢志摩地域では、興玉神社と猿田彦神社を結ぶ巡拝(じゅんぱい)が行われてきました。まず二見浦の海辺で禊を行い、心身を清めたのち、内宮近くの猿田彦神社で道開きを祈るという行程です。これは「再生から前進へ」という象徴的な流れを具体化したもので、人生の再出発や事業の新展開を願う人々に今も深く支持されています。

また、学術的にも興味深いのは、両社が地理的にも精神的にも伊勢神宮と密接に関係している点です。興玉神の鎮まる二見浦は「天照大御神の禊の地」とされ、猿田彦は「天孫を導く神」として記録されています。この連続性は、神道における「清めと導きの体系的信仰」を示す貴重な構造とされています。

(出典:皇學館大学神道文化学部『伊勢信仰と道開き神伝承の研究』https://www.kogakkan-u.ac.jp/)

興玉神社のご利益と参拝方法|浄化・再生・導きの祈り方

興玉神社におけるご利益は、「浄化」「再生」「導き」の三位一体として語られます。特に海辺に立地する社では、潮の香りと朝日が重なる時間帯に参拝することで、心身をより清めやすいと伝えられています。日の出の瞬間に手を合わせる行為は、天照大御神の光を迎えることと同義であり、自然と一体化した再生の祈りとして多くの人に実践されています。

ご利益の主な内容は以下の通りです。

- 浄化:心身の穢れを祓い、停滞した運気を整える

- 再生:新しい始まりを支える精神的リセット

- 導き:迷いを晴らし、正しい道へと導く

- 安全祈願:海上・交通・旅の守護

これらのご利益を実感するためには、参拝作法が重要です。参道に入る前に一礼し、深呼吸をして心を落ち着けます。次に手水舎で両手と口を丁寧に清め、穢れを払い流します。その後、拝殿前で「二拝二拍手一拝」を基本に祈念します。この際、願いごとは抽象的なものではなく、具体的かつ前向きな言葉で述べることが推奨されています。たとえば「再出発を清く迎えたい」「心の迷いを晴らしたい」など、明確な意志を持つことが肝要です。

地域によっては、祈願前に海の塩や紙垂(しで)を用いたお清めを行う風習があります。これは、祓いの力をより強めるための儀礼的所作です。参拝後は、成就した願いに対して必ず「御礼参り」を行うことが大切です。この行為は、神とのご縁を深め、次の節目へとつながる信頼の証とされています。

興玉神を信仰する意味|現代におけるスピリチュアルな再評価

現代社会では、情報の多さや変化の速さによって、心身が常に緊張し、穏やかな時間を保つことが難しくなっています。こうした時代において、興玉神の信仰が再び注目されているのは、「清めてから動く」というシンプルで普遍的な原理が、現代人の心に深く響くからです。

興玉神信仰の核心は、まず「穢れ(気の濁り)」を祓い、心と場を整えることにあります。これはスピリチュアルな意味だけでなく、心理的・生理的観点からも理にかなっています。近年の研究では、自然の音や波のリズムが副交感神経を優位にし、心の安定を促すことが明らかになっています(出典:国立環境研究所『自然環境とストレス軽減に関する調査』https://www.nies.go.jp/)。海辺の神社で祈るという行為自体が、科学的にも心を浄化する効果を持つのです。

さらに、興玉神の教えは「再生」と「更新」を繰り返すライフサイクルの重要性を思い出させます。現代のスピリチュアルな解釈では、これは“エネルギーの循環”として捉えられ、自然と調和しながら自分自身をリセットするための実践として位置づけられています。

日々の中で、興玉神信仰の精神を取り入れる方法としては、

- 朝の静かな時間に深呼吸し、心を整える

- 自宅や職場の一角に「清めの場所」を設ける

- 新しい挑戦の前に「祓いの儀」を意識的に行う

といったシンプルな実践が挙げられます。

このように、興玉神の信仰は宗教的枠を超え、自己再生と環境調和を促す心の習慣として再評価されています。忙しさの中でも一度立ち止まり、内なる「清め」と「再出発」を意識すること。それが現代社会における興玉神信仰の本質と言えるでしょう。

興玉神なんの神様?猿田彦との関係や興玉神社まとめ

- 興玉神は、古来より清めと再生に関わる働きを担う神格として信仰されてきました。穢れを祓い、生命や環境を新たに整えるその力は、個人の心身だけでなく、共同体全体を調和へ導く存在とされています。

- おきたまのかみという呼称は、神が宿る「興(おき)」と尊い霊威を意味する「玉(たま)」を合わせたもので、神霊の力が降り立つ場の尊さを示しています。この呼び名自体に、神聖な気配を感じ取る古代の感性が宿っています。

- 古事記をはじめとする古代文献や、海辺で行われてきた祭祀の伝統は、興玉神を理解するための重要な土台となります。そこでは、海と陸の境界を通じて神々が降臨し、世界が再び清められるという思想が語られてきました。

- 興玉神の能力は、場を整え、境界を開き、停滞を動かすという媒介的な力にあります。この「媒介性」は、人と自然、現世と神界の間を結び直す働きとして、祓いの神事や再生の儀式に深く関わっています。

- アメノウズメとの響き合いは、再生の儀礼を支える重要な関係です。ウズメが舞と笑いによって世界を再び明るくしたように、興玉神はその舞台となる場を清め、神聖なエネルギーが流れ込む基盤を整えます。

- また、猿田彦との連携は、「整え」と「出立」という順序を明確に示します。清めによって道を整え、猿田彦の導きによって一歩を踏み出す。この流れは、人生や事業の転機における祈りの基本構造としても受け継がれています。

- 豊玉姫との結びつきは、海と生命の循環を象徴します。豊玉姫が海の彼方から生命の息吹をもたらす女神であるように、興玉神はその息吹が宿る場を整え、再び新たな命の流れを生み出す役割を担っています。

- 海上の岩礁や磐座は、古くから興玉神の霊域として意識されてきました。波に洗われ、陽光を受けるその姿は、神が降り立つ象徴とされ、人々はそこに自然と神性の融合を見て祈りを捧げてきました。

- 興玉神社は、地域の暮らしや航海の安全を守る祈りの場として発展してきました。漁業、農業、家内安全などの祈願とともに、地域の再生と繁栄を支える信仰の中心であり続けています。

- 興玉神全領域という考え方は、一つの社域を越え、海や岬、磐座、遥拝所などが結び合う広大な信仰圏を指します。これは、神の力を点ではなく面として捉える、古代的かつ宇宙的な発想です。

- 巡拝は、清めから導きへと祈りを束ねる体験となります。海での禊、社での拝礼、そして道開きの祈りを通じて、再生と前進を一つの流れとして感じ取ることができます。

- 参拝は、朝の清浄な時間帯や遥拝を行うことで、心を整える助けになります。朝日を拝むことは、天と地、人と神を結ぶ「再生の瞬間」を迎える行為として意味づけられています。

- 作法は、手水と拝礼を軸に地域の慣習に従うとよいでしょう。形式だけでなく、祈りの意図を明確にし、自然への感謝を込めて行うことが大切です。

- ご利益は、浄化・再生・安全な移行への支えとして語られます。心の迷いや停滞を祓い、人生の節目を穏やかに迎えるための力が授けられると信じられています。

- 興玉神の信仰は、日常の節目を整え、次の一歩を促す生きた信仰として今も息づいています。忙しい現代においても、「清めてから進む」という古の知恵が、人々の心に静かな安らぎと再生の力をもたらしています。

関連記事