神社やお寺を訪れる機会が増える中で、「神社仏閣」の読み方が気になる方も多いのではないでしょうか。特に京都のように歴史ある土地を巡りながら、寺社仏閣ランキングを参考に観光を楽しむ人にとって、正しい言葉の意味や使い方を知っておくことはとても大切です。

本記事では、「神社仏閣」の読み方を正確に理解し、誤った言い方や混同しやすい表現、例えば「寺社仏閣」の読み方や「寺社仏閣は間違い」といった混乱を避けるためのポイントを丁寧に解説していきます。加えて、「寺社仏閣との違い」や「寺社仏閣を簡単に説明できるコツ」など、初めて学ぶ方でもわかりやすく理解できるよう、具体的な例や比較も取り入れています。

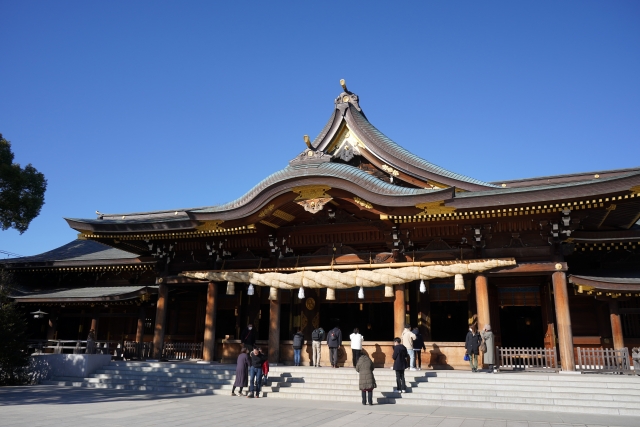

さらに、神社仏閣巡りをより深く楽しむために、参拝時のマナーや、京都で訪れておきたいスポットをランキング形式で紹介するコーナーもご用意しました。正しい読み方を押さえたうえで、文化的背景や信仰の成り立ちにも目を向けることで、より豊かな体験が得られるでしょう。

この記事を通して、「神社仏閣の読み方」についての疑問を解消し、実際の巡りに役立てていただければ幸いです。

💡記事のポイント

- 神社仏閣の正しい読み方とその意味

- 神社と仏閣の違いや役割の理解

- 寺社仏閣との言葉の違いや使い方

- 神社仏閣巡りや参拝時の基本マナー

神社仏閣の読み方と正しい意味を解説

- 神社仏閣の読み方は「じんじゃぶっかく」

- 神社仏閣の意味と成り立ち

- 神社仏閣の正しい使い方とは

- 寺社仏閣の読み方との違いは?

- 寺社仏閣との違いを簡単に解説

神社仏閣の読み方は「じんじゃぶっかく」

神社仏閣という言葉は、「じんじゃぶっかく」と読みます。この読み方は、神社と仏閣という二つの宗教施設を指し示す際の正式な読み方です。中には「じしゃぶっかく」や「じんじゃふっかく」などと誤って読む方もいますが、これらは一般的に正しいとはされていません。

まず「神社」は、日本古来の宗教である神道に基づく施設で、「じんじゃ」と読むのが正解です。ここでは自然や祖先、土地神など、目に見えない存在を神として祀っています。一方、「仏閣」は仏教に関わる建築物のことで、「ぶっかく」と読みます。これは仏様や仏像を安置するお寺の施設を指す言葉です。

このように、それぞれの単語は日本人にとってなじみの深い宗教的な建物を意味しており、「神社仏閣」という言葉は、両者を一括して表す便利な表現です。読み方を間違えると、意味の理解にも支障が出る可能性がありますので、正しく「じんじゃぶっかく」と覚えておくことが重要です。

また、日常会話だけでなく、書籍や観光パンフレット、ネット記事などでも頻出する言葉の一つです。神社仏閣という言葉に触れる機会が増えるほど、その正確な読み方を知っておくことのメリットは大きいでしょう。読み間違いを避けるだけでなく、文化や宗教についての理解も深まります。

神社仏閣の意味と成り立ち

神社仏閣とは、日本の伝統的な宗教施設である神社と仏閣を総称した言葉です。神社は神道に基づき、仏閣は仏教に基づいています。この二つの宗教は起源や教えが異なりますが、日本では長い歴史の中で共存し、しばしば同じ文化圏で語られてきました。

もともと神道は、日本独自の自然信仰に根ざした宗教で、山、川、岩など自然のあらゆるものに神が宿ると考えられています。神社はそうした神々を祀る場所として、古代から存在してきました。代表的な例としては、伊勢神宮や出雲大社などがあります。

一方で、仏教はインドで誕生し、中国や朝鮮半島を経由して6世紀ごろ日本に伝来しました。仏教寺院である仏閣には仏像や経典が安置され、僧侶が修行を行う場でもあります。東大寺や金閣寺などがその例です。

日本では奈良時代から平安時代にかけて、神道と仏教が融合する「神仏習合」という思想が広まりました。これにより、神社の中に仏像が祀られたり、寺に神様の社が建てられることもありました。こうした歴史的背景があるため、「神社仏閣」という言葉が生まれたと考えられています。

このように、神社仏閣という言葉には日本の宗教的な多様性や寛容さが反映されています。単に観光スポットとしてだけでなく、歴史や信仰の深い背景を持つ文化財として理解することが大切です。

神社仏閣の正しい使い方とは

神社仏閣という言葉は、日常生活や観光情報、歴史書などでよく使われますが、その使い方にはいくつかのポイントがあります。まず第一に、「神社仏閣」は神道と仏教、両方の宗教施設を包括して指す言葉であるため、どちらか一方だけを指す場面では使用を避けるべきです。

例えば、ある神社について述べたい場合に「この神社仏閣は…」と使うのは不適切です。このときは単に「神社」と表現するほうが正確でしょう。同様に、寺院についてのみ言及する際には「仏閣」や「寺院」という言葉を選んだほうが誤解を招きません。

また、言葉の重複にも注意が必要です。「寺社仏閣」と表現されることもありますが、実はこの言い回しは意味が重複しており、正確ではありません。なぜなら「寺社」という語の中にすでに寺と神社の両方が含まれており、「仏閣」を付け加えると、寺院が二重に表現されてしまうからです。正しくは「神社仏閣」と使うのが一般的で適切とされています。

一方で、「神社仏閣巡り」や「神社仏閣ランキング」といったように、複数の施設を横断的に紹介する文脈では「神社仏閣」という言葉は非常に便利です。特に旅行情報や観光ガイドなどで多用されており、文化的背景や歴史に興味のある人々にとってもわかりやすい表現です。

ただし、神社と仏閣では参拝方法やマナーが異なるため、まとめて語る場合でも個々の特徴に配慮することが求められます。この点を押さえておけば、神社仏閣という言葉をより適切に使いこなすことができるでしょう。

寺社仏閣の読み方との違いは?

「神社仏閣」と「寺社仏閣」は、どちらも神社とお寺をまとめて表す言葉ですが、読み方や言葉の構成に違いがあります。特に読み方の違いは、日本語を正しく理解するうえで見落とされがちなポイントです。

「神社仏閣」は「じんじゃぶっかく」と読みます。神社は神道の施設、仏閣は仏教の施設であり、どちらも宗教的な建物を意味します。この言葉は、両方の宗教施設を総称するときによく使われ、観光地や歴史解説などでも一般的です。

一方、「寺社仏閣」の読み方は「じしゃぶっかく」とされる場合が多いですが、これは少し注意が必要です。「寺社」は「てらやしろ」や「じしゃ」と読まれ、神社と寺を指す組み合わせの言葉として存在しています。ただし、その後に続く「仏閣」は、すでに「寺院」を意味する言葉です。つまり「寺社仏閣」と読むと、寺(仏閣)という意味が重複してしまう構造になります。

この違いから、言葉としては「神社仏閣(じんじゃぶっかく)」のほうが自然で、意味の重複もなくスマートな表現と言えるでしょう。公的な文章や信頼性が求められる文脈では、「神社仏閣」の使用が推奨されることが多く見られます。

また、どちらの言葉も目にする機会はあるものの、特に読み方を意識せずに使っているケースも少なくありません。だからこそ、正しい読み方を理解しておくことが、言葉の使い分けだけでなく、宗教や文化への正しい理解にもつながっていきます。

寺社仏閣との違いを簡単に解説

「神社仏閣」と「寺社仏閣」は一見似ていますが、意味や成り立ちに注目すると明確な違いがあります。ここではその違いを、できるだけわかりやすく整理してみましょう。

まず「神社仏閣」は、神社(神道)と仏閣(仏教の寺院)という、異なる宗教施設を一つの言葉で総称した表現です。神社には神様が、仏閣には仏様が祀られており、それぞれの役割や建築様式、参拝の作法も異なります。その違いを含めて並列に表すのが「神社仏閣」で、観光情報や歴史資料などにも広く使われています。

一方で「寺社仏閣」は、「寺社」という言葉にすでに「寺」と「神社」の両方の意味が含まれています。つまり、「寺社仏閣」という言葉を文字通り解釈すると、「寺と神社と寺の建物」という構成になってしまい、やや重複が生じるのです。これは文法的な問題というより、意味の構造における過不足のない表現として適していない、という指摘につながります。

こうした違いをふまえると、「神社仏閣」の方がより明確で、無駄のない言葉づかいといえるでしょう。もちろん、日常会話ではどちらの表現も聞かれることはありますが、公式な文章や案内文では「神社仏閣」の使用が一般的です。

言い換えれば、「寺社仏閣」は意味を強調しすぎてしまう傾向があり、「神社仏閣」は簡潔でバランスが取れている、というイメージです。どちらを使うかは文脈によって異なりますが、正確な言葉選びが求められる場面では「神社仏閣」が適切でしょう。

神社仏閣の読み方と関連知識を深掘り

- 寺社仏閣は間違い?誤りとの指摘も

- 寺社仏閣を簡単に説明できるコツ

- 京都で人気の寺社仏閣ランキング

- 寺社仏閣巡りの基本マナー

- 神社仏閣ランキングから見る人気傾向

- 神社仏閣巡りをもっと楽しむために

寺社仏閣は間違い?誤りとの指摘も

「寺社仏閣」という言葉は、誤った表現であるとする意見も存在します。その背景には、語構成上の重複や、言葉の本来の意味とのズレがあります。多くの辞書や言語専門家の見解によると、「寺社仏閣」という表現には注意すべき点がいくつかあるのです。

まず、「寺社」という言葉自体が、寺と神社の両方を指す総称です。このため、そこに「仏閣(=お寺)」を加えると、「寺・神社・寺」という構成になり、意味がかぶってしまうという問題が生じます。これは「頭痛が痛い」のような二重表現と同じ構造であり、文章としての洗練度に欠けるとされることがあります。

ただし、すべての文脈で「寺社仏閣」がNGというわけではありません。話し言葉や柔らかい表現の中ではあまり気にされないケースも多く、使い手の意図や文章全体のニュアンスによっては受け入れられることもあります。しかし、公式文書や学術的なテキスト、観光案内などで使用する際には、より正確で簡潔な「神社仏閣」を選んだ方が無難でしょう。

さらに注意したいのは、インターネット検索でも「寺社仏閣」を入力する人が一定数いるという事実です。このため、SEOや情報発信の観点からは無視できない表現でもあります。ただし、正しい知識としては「神社仏閣」がより標準的であることを理解しておくことが重要です。

このように、言葉の選び方一つで読者に与える印象や伝わり方が変わってきます。「寺社仏閣」が絶対的に間違いというわけではありませんが、厳密に言葉を使い分ける必要がある場面では、表現の正確さに注意を払うべきでしょう。

寺社仏閣を簡単に説明できるコツ

寺社仏閣を他の人に説明する場面では、宗教や建築など専門的な知識がなくても、シンプルな言葉を選び、要点を押さえることが大切です。特に初めて説明を聞く人にとっては、細かい用語や歴史的背景よりも、イメージしやすい例や言い換えが有効です。

まず「寺社仏閣」は、日本にある「神社」と「お寺(仏閣)」をまとめて表した言葉だと伝えると、理解しやすくなります。「寺」は仏教のお寺であり、「社(やしろ)」は神道の神社を指します。そして「仏閣」は仏教の建物のこと。ここで注意したいのは、「寺」と「仏閣」は基本的に同じ意味であるため、「寺社仏閣」は少し重複を含む表現だという点です。

このとき、神社とお寺の違いも簡単に触れるとさらに親切です。例えば、「神社では拍手をしてお願いごとをするけど、お寺では合掌して静かに祈るんだよ」と説明すれば、相手の中で明確なイメージが湧きやすくなります。参拝方法の違いや、祀られている神様・仏様の違いに触れると、知識としても伝わりやすくなります。

言い換えると、「寺社仏閣=日本の伝統的な宗教施設の総称」とまとめるのが最もわかりやすい方法です。難しい歴史背景を省略して、日常的な話題に落とし込むことで、誰でも無理なく理解できます。

京都で人気の寺社仏閣ランキング

京都には数多くの寺社仏閣があり、その多くが日本の文化財や世界遺産にも登録されています。どれも魅力的ですが、特に観光客や信仰者に人気の高い場所をランキング形式で知っておくと、旅行の計画や情報収集にも役立ちます。

まず最もよく名前が挙がるのが「清水寺」です。音羽山の中腹に建てられた清水の舞台は、京都を代表する景観のひとつ。四季折々の風景と共に訪れる人々を魅了しています。次に挙げられるのは「伏見稲荷大社」です。数千本の朱色の鳥居が続く参道は写真映えするとして国内外問わず人気を集めています。

さらに「金閣寺(鹿苑寺)」も外せません。池に映る金色の建物はまさに芸術そのもの。対照的に、落ち着いた雰囲気が好まれる「銀閣寺(慈照寺)」も訪問者が多いです。ほかにも、厄除けで知られる「八坂神社」や、禅の教えに触れられる「南禅寺」など、それぞれが独自の魅力を持っています。

ランキングにする際のコツは、単に有名さだけでなく、アクセスのしやすさ、参拝体験の特色、季節の見どころなども含めて評価することです。また、参拝の目的が「歴史学習」「御朱印集め」「開運」など人によって異なるため、自分に合ったスポットを選ぶ視点も大切です。

このように、京都の寺社仏閣はただ巡るだけでなく、その背景や目的に合わせたランキング情報を参考にすることで、より充実した体験が得られます。

寺社仏閣巡りの基本マナー

寺社仏閣を訪れる際には、観光であっても一定のマナーを守ることが求められます。これを意識するだけで、現地での過ごし方がより心地よいものになりますし、宗教施設としての神聖な空間に対する敬意を示すことにもつながります。

まず、神社とお寺では参拝の作法が異なるため、その違いを知っておく必要があります。神社では「二礼二拍手一礼」が基本です。拝殿の前で深く二回お辞儀をし、手を二回打ち、最後にもう一度お辞儀をします。これに対してお寺では、手を合わせて静かに合掌するのみで、拍手は打ちません。

次に、境内での立ち居振る舞いにも注意が必要です。参道の真ん中は神様や仏様の通り道とされており、中央を避けて歩くのが礼儀です。また、鳥居をくぐる際には軽くお辞儀をすることも忘れずに。写真撮影については、場所によって撮影禁止の表示がある場合もあるので、必ず確認するようにしましょう。

服装についてもポイントがあります。派手すぎる服装や露出の多いスタイルは避けた方が良いでしょう。特に仏閣では、祈りや法要が行われている最中に大声で話すのはマナー違反とされています。神社仏閣は観光地である前に、信仰の場であるという意識を持つことが大切です。

さらに、動物を連れての参拝や、飲食をしながらの散策も避けるべき行動とされています。特に犬を連れて境内に入ることは、穢れを持ち込む行為とみなされることがありますので注意が必要です。

このようなマナーを守ることは、寺社仏閣を正しく敬う心の表れです。少しの気配りが、現地での体験をより豊かなものにしてくれるでしょう。

神社仏閣ランキングから見る人気傾向

神社仏閣のランキングを見ると、多くの人が何に魅力を感じて足を運んでいるのかがよくわかります。観光地としての魅力はもちろんのこと、ご利益の内容や建築の美しさ、アクセスの良さなど、さまざまな要素がランキングの背景にあります。

例えば、伊勢神宮(三重県)は「日本人の心のふるさと」とも称され、全国的に高い人気を誇ります。厳かな空気と広大な敷地、神聖な御神体が祀られている点が、多くの人々の信仰を集めている理由です。また、京都の伏見稲荷大社は、赤い鳥居が連なる幻想的な風景がSNSなどで話題になり、国内外問わず多くの参拝者が訪れています。

このように、人気の神社仏閣にはいくつかの共通点があります。まず一つ目は「象徴的なビジュアルがあること」です。金閣寺の金箔の輝きや、厳島神社の海に浮かぶ大鳥居など、訪れた瞬間に記憶に残る風景がある場所は、自然と多くの人を惹きつけます。

二つ目は「ご利益の明確さ」です。商売繁盛、恋愛成就、合格祈願など、目的がはっきりしている神社仏閣は、人々の“願いを託す場所”として繰り返し訪れられる傾向があります。たとえば、大阪の今宮戎神社は「えべっさん」の名で親しまれ、商売繁盛の祈願に訪れる人で毎年大賑わいです。

さらに「アクセスの良さ」や「周辺観光との組み合わせ」も人気に関わってきます。都市部や有名観光地に位置している場合は、旅行ルートに組み込みやすく、リピーターを増やしやすいのです。

こうしてランキングを通じて見えてくるのは、ただ歴史があるだけではなく、現代の人々の関心やニーズに応えているかどうかです。文化的な価値と、体験としての魅力。その両方を兼ね備えている神社仏閣が、今も人々に選ばれ続けているのです。

神社仏閣巡りをもっと楽しむために

神社仏閣巡りは、ただ参拝するだけでなく、さまざまな楽しみ方があります。宗教的な意味合いを理解しながら、自分なりのテーマを持って巡ると、旅がより深く、印象的なものになります。

一つ目のポイントは「御朱印集め」です。御朱印は参拝の証として神社や寺で授与される印章で、訪れた記念として人気があります。デザインや書体、墨の香りまで一つひとつに個性があり、まるでアート作品のようです。御朱印帳を持参するだけで、巡礼の楽しみが格段に増します。

次におすすめしたいのが「季節の行事や風景を楽しむ」ことです。春の桜や秋の紅葉、夏の風鈴や冬のライトアップなど、寺社仏閣では季節ごとに異なる景色が広がります。たとえば、京都の東寺では春に満開の桜が五重塔と共演し、幻想的な光景を生み出します。こうしたタイミングを狙って訪れると、いつもとは違う一面が見られるでしょう。

さらに、「学び」を取り入れることも旅を豊かにする要素です。仏像の種類や神様の名前、建築様式などを少しだけ予習しておくと、現地での気づきが増えます。「このお寺は密教系で、不動明王を祀っているのか」といった情報があるだけで、祈り方や感じ方が変わってくるのです。

また、無理に多くの寺社を詰め込むより、一つひとつを丁寧に巡ることも大切です。本殿だけでなく、境内の小さな祠や庭園などにも目を向けることで、隠れた魅力を発見できることがあります。

そして最後に、人との出会いも楽しみの一つです。地元の方からお寺の歴史や神社のいわれを聞くことで、ガイドブックには載っていない知識に触れることもあります。これもまた、巡礼の醍醐味といえるでしょう。

神社仏閣巡りは、静かに自分と向き合う時間でもあります。歩きながら心を整え、手を合わせながら感謝を伝える――そんな時間を大切にすれば、きっと今まで以上に深い旅になるはずです。

神社仏閣の読み方を正しく理解するための要点まとめ

- 「神社仏閣」の正しい読み方は「じんじゃぶっかく」であり、最も一般的かつ正式な表記とされている

- 「神社仏閣」という言葉は、神道の神社と仏教の仏閣という異なる宗教施設を一括で示すために用いられる

- 「じしゃぶっかく」や「じんじゃふっかく」といった読み方は、誤用とされる場合が多いため注意が必要

- 神社は日本古来の神道に基づく宗教施設で、自然信仰を背景に神々を祀っているのが特徴

- 仏閣は仏教寺院のことを指し、仏像や経典が安置され、僧侶が修行を行う場でもある

- 日本では神道と仏教が長い歴史の中で融合し、「神仏習合」という独自の文化が形成されてきた

- 「神社仏閣」という言葉は、両方の宗教施設に言及する場面で使うのが適切である

- 神社や仏閣のどちらか一方にしか言及しない場面で「神社仏閣」と表現するのは正確性を欠く

- 「寺社仏閣」という表現は、意味の重複が含まれており、厳密な文章では避けるのが望ましい

- 公的な文書や信頼性が求められる文章では「神社仏閣」という表現が標準的に用いられている

- 神社と仏閣では参拝方法が異なるため、それぞれの作法を理解して訪れることが望ましい

- 寺社仏閣を説明する際には、神道と仏教の違いを簡潔に伝えることで理解が深まりやすくなる

- 京都には著名な神社仏閣が多数存在し、それぞれが歴史的・文化的な背景を持っている

- 御朱印集めや季節の行事に合わせて巡ることで、神社仏閣巡りがより楽しめる体験になる

- 訪問先をランキングや目的別で選ぶことで、自分の興味に合ったスポット巡りがしやすくなる

関連記事