「神社本庁離脱するとどうなるのか?」と疑問に思う方の多くは、最近増加している離脱神社の動きや、その背景にある理由、実際に離脱した神社の事例について詳しく知りたいと考えているのではないでしょうか。

本記事では、まず「神社本庁とは」どのような組織なのかをわかりやすく説明した上で、神社本庁に「属さない」神社の特徴、そして離脱によって生まれる運営や財政の「メリット」についても取り上げていきます。

特に注目すべきなのが、近年報道が続いている「神社本庁 裁判」や、組織内での「統理」をめぐる混乱です。これらの問題は、各地の神社が本庁から離脱する理由として大きく関わっています。「鶴岡八幡宮 神社本庁離脱」や「日光東照宮 神社本庁離脱」などのケースは、実例としても非常に参考になるでしょう。

また、「神社本庁 節供」や「神社本庁 参拝」といった日常の信仰や祭祀のあり方が、離脱によってどう変化するのかについても触れていきます。離脱神社の「一覧」や共通する傾向も整理しながら、現在の神社界で何が起きているのかを広い視点で解説します。

この記事を通じて、神社本庁からの離脱がもたらす影響を多角的に理解できる内容をお届けします。

💡記事のポイント4つ

- 神社本庁離脱による資金管理と運営の自由度向上

- 離脱に伴うメリットとデメリットの具体的理由

- 祭祀、節供、参拝などの日常運営の変化

- 統理や裁判問題など内部トラブルの影響と背景

神社本庁離脱するとどうなる?資金や運営への影響

- 神社本庁とは何か?基本的な仕組み

- 属さない神社の特徴とは

- 離脱の理由で多いものは

- 離脱によるメリットとは

- 鶴岡八幡宮 神社本庁離脱の背景

神社本庁とは何か?基本的な仕組み

神社本庁は、日本全国にあるおよそ8万の神社のうち、約95%を包括する宗教法人です。東京都渋谷区に本部を構え、伊勢神宮を本宗とし、日本の神社神道の総本山とも言える存在となっています。設立は1946年で、戦後の宗教法人法のもと、民間の宗教団体として再編された経緯があります。

この組織は、各神社の祭祀や運営の指導、神職の育成、信仰の普及、伊勢神宮への奉賛活動などを主な目的としています。また、都道府県ごとに神社庁を設け、そこを通じて地域の神社と神社本庁とをつなぐ体制が整えられています。たとえば、香川県にある神社であれば、香川県神社庁を経由して本庁と連絡を取るという仕組みです。

神社本庁には「別表神社」と呼ばれる重要神社のリストがあり、そこに掲載された神社は本庁から直接的な影響を受ける傾向があります。具体的には、宮司などの神職の任命権や祭事の進行に対する関与などが挙げられます。そのため、神社本庁に属する神社は、一定の統一された指導のもとで祭祀活動を行うことが求められます。

しかし、これは一方で、各神社の独自性や地域性が制限される可能性もあるという見方も存在します。特に、人事や資産管理の自由度が低くなる点を懸念する声が近年多くなってきました。神社本庁の支援を受けられるという利点はあるものの、必ずしも全ての神社にとって理想的な仕組みではないのです。

このように、神社本庁は神道界における中心的組織として機能している一方で、現在の運営体制に対する課題も浮き彫りになってきています。

属さない神社の特徴とは

神社本庁に属さない神社は、「単立神社」と呼ばれることが多く、特定の包括宗教法人に属さず、独立して運営されているのが大きな特徴です。これらの神社は、自治体に宗教法人として登録され、法人格を持ちながらも、本庁の規制や指導を受けることなく、独自に活動しています。

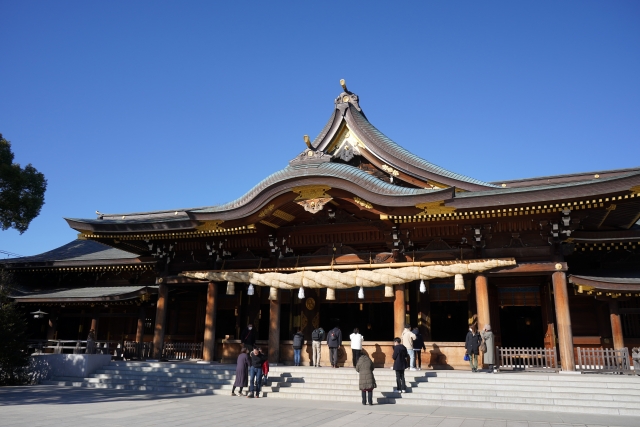

このような神社は、たとえば日光東照宮や鶴岡八幡宮、富岡八幡宮、金刀比羅宮など、地域で広く信仰を集める大規模な神社に多く見られます。彼らはその歴史的背景や文化的資産を活かし、地域の人々との強いつながりを保ちながら運営されています。

単立神社の最大の特徴は、自由度の高い意思決定ができる点です。宮司の任命、資産の管理、祭事の方針などを自らの判断で行うことができ、柔軟かつ地域に即した対応が可能です。たとえば、地域住民のニーズや時代の変化に合わせてイベントを企画したり、施設を整備したりする際にも、外部からの承認を得る必要がありません。

一方で、単立神社は神社本庁からの支援や協力が得られないため、経済的・組織的な自立が求められます。神職の養成や資格認定なども独自に行わなければならず、人材確保や教育の面で課題が生じることもあります。

また、単立であるがゆえに、万が一トラブルが発生した際に相談できる体制が整っていないという問題もあります。全国的な連携体制に欠ける面があり、孤立しやすい点には注意が必要です。

このように、神社本庁に属さない神社には独自の強みがある一方、体制や支援面での課題も抱えています。自由と責任のバランスが求められる運営形態だと言えるでしょう。

離脱の理由で多いものは

神社本庁から離脱する神社が増えている背景には、いくつかの共通した理由があります。近年、報道などでも取り上げられている通り、組織の不透明な運営や人事を巡る問題が、大きな離脱の引き金となっているケースが目立ちます。

まずひとつ目は、神社本庁の「独善的」とも取れる人事や運営体制に対する不満です。特に、総長を巡る人事で統理と執行部が対立し、裁判にまで発展しているという事実は、多くの神社関係者に不信感を与えています。代表的な例として、2024年に正式に離脱した鶴岡八幡宮では、「内部からの正常化は不可能」と判断し、独自の運営に舵を切りました。

次に多いのが、神社本庁との信頼関係の崩壊です。たとえば、金刀比羅宮のように、大嘗祭という国家的儀式に関して、神社本庁から予定されていた供え物(幣帛料)が期日までに届かず、しかも連絡がないまま式典が行われたという事例もあります。このような出来事は、神道において最も重要とされる「祭祀の誠」を損なう行為として、当事者にとっては看過できない問題です。

さらに、不動産売買に関する不正疑惑や、それに伴う内部告発者の懲戒処分といった問題も、組織全体のガバナンスへの疑念を生む要因となっています。こうした一連のトラブルにより、「神社本庁と関係を続けるメリットが見いだせない」と判断する神社が後を絶ちません。

ただし、離脱には法的手続きが必要であり、容易な決断ではありません。また、神社本庁を離れることで支援やネットワークを失うリスクもあります。それでもなお、信頼性や自主性を重視する神社が、あえて離脱という道を選んでいるのが実情です。

いずれにしても、こうした動きは単なる個別の判断ではなく、神社界全体の構造的課題を浮き彫りにしていると言えるでしょう。

離脱によるメリットとは

神社本庁からの離脱にはいくつかの明確なメリットがあります。中でも注目されているのが「財務の自由化」と「人事の独立性」です。これまで本庁に属していた神社は、収支報告や寄付金の扱い、人事決定などにおいて、本庁や地域の神社庁の承認や指導を受ける必要がありました。離脱することで、これらの制約から解放され、自主的な判断で運営を進められるようになります。

この自由度は、地域密着型の神社運営を目指す神社にとって非常に重要です。例えば、地元の伝統行事や観光イベントにあわせた独自の祭事を行う場合、本庁のガイドラインや意向に左右されることなく、より柔軟な対応が可能になります。また、資金の使い道についても、地域のニーズに即した形で迅速に配分できるようになるため、地元との信頼関係も深まりやすくなるのです。

さらに、離脱によって本庁への負担金が不要になります。神社本庁には毎年、被包括神社から一定額の寄付や負担金が納められていますが、これが任意であるとはいえ、実質的には支出の負担となっていました。この支出がなくなることで、神社が手元に残せる資金が増え、施設の修繕や行事の充実など、より自立的な運営が可能になります。

ただし、すべてが利点というわけではありません。神社本庁を離脱することで、神職の資格や教育支援といった体制の恩恵が受けられなくなることや、全国的なネットワークから孤立しやすくなるという懸念もあります。そのため、離脱には明確なビジョンと運営能力が求められます。

このように、離脱による最大のメリットは「自由な運営」ができる点にあります。伝統を守りつつも、現代のニーズに応じた神社経営を行いたいと考える神社にとって、選択肢の一つとなっているのが現状です。

鶴岡八幡宮 神社本庁離脱の背景

神奈川県鎌倉市にある鶴岡八幡宮は、2024年6月に神社本庁から正式に離脱しました。その背景には、組織運営に対する深い不信と、改革への限界があったとされています。吉田茂穗宮司は記者会見で、「本庁の正常化を内部から目指すことは断念せざるを得なかった」と発言しており、これは単なる一時的な対立ではなく、長期的な不信感の積み重ねがあったことを物語っています。

特に問題視されたのは、本庁執行部による人事の恣意性と組織の透明性の欠如です。神社本庁では、「総長」の任命を巡り、宗教的権威である「統理」が指名した人物と、役員会が推した人物が対立し、裁判にまで発展しました。この混乱が、全国の神社関係者に波紋を広げる中で、鶴岡八幡宮も例外ではなかったのです。

また、鶴岡八幡宮は長年にわたり神社本庁に包括されてきましたが、その中で感じていたのは、中央からの過度な干渉でした。特に、人事や財政の運営において「独善的な運用が続いている」との認識があり、宮司交代や施設整備などの重要な決定も、自由に進められない状況があったといいます。

このため、鶴岡八幡宮は2024年3月に離脱を表明し、法的な手続きを進めて、同年6月に正式な単立宗教法人として再スタートを切りました。この決断により、同宮が管轄する白旗神社や荏柄天神社もあわせて神社本庁から離脱することが明らかになっています。

ただし、離脱後には神社本庁の制度に基づく神職資格を失う神職もおり、4人が退職するという事態も発生しました。このように、離脱は一筋縄ではいかない選択ですが、鶴岡八幡宮は「未来志向で伝統的精神性を守る」と明言し、独自の道を歩むことを決意しています。

神社本庁離脱するとどうなる?全国の事例と今後

- 日光東照宮 神社本庁離脱の経緯

- 離脱神社の一覧と傾向

- 統理と人事をめぐる混乱

- 裁判が及ぼす影響

- 節供や参拝対応の変化

- 参拝との関係はどうなる?

日光東照宮 神社本庁離脱の経緯

栃木県日光市に鎮座する日光東照宮は、1985年に神社本庁からの離脱を表明した歴史ある神社の一つです。徳川家康を祀るこの神社は、文化的・歴史的価値が非常に高く、国内外からの参拝者も多いことで知られています。そんな日光東照宮が、なぜ神社本庁を離れる決断に至ったのか、その経緯には独自の事情がありました。

まず前提として、日光東照宮はもともと独立性の強い神社でした。江戸時代から続く独自の祭祀体系を持ち、全国の東照宮の中心的存在としての自負もありました。しかし、神社本庁に包括されていることで、運営や人事に関して一定の制約を受けるようになり、「伝統的な形を守ることが難しくなった」という声が内部から上がっていたのです。

また、財産や文化財の管理を巡っても、本庁の方針と現場の実情が噛み合わないことがありました。例えば、重要文化財や国宝の補修・公開に関する方針などで意見が食い違い、現場の判断を優先したい神社側と、ルールに従わせたい本庁側の間で摩擦が生じたとされています。

このような背景から、日光東照宮は1980年代半ばに本庁への不満を顕在化させ、最終的に1985年、単立神社としての道を選びました。当時としては非常に珍しい動きであり、「神社本庁=全国の神社を束ねるもの」という常識に一石を投じる出来事でした。

その後も、日光東照宮は観光資源としても信仰の対象としても安定した運営を続けており、神社本庁に属さないスタイルでも十分に機能していることを証明しています。この事例は、他の神社が離脱を検討する際の先例としても注目されており、「本庁に属さなくてもやっていける」という実例となっています。

ただし、離脱には確固たる運営体制と地域社会との信頼関係が必要です。日光東照宮のように、それらを長年かけて築いてきた神社だからこそ、独立した運営が可能になったとも言えるでしょう。

離脱神社の一覧と傾向

神社本庁から離脱した神社は、近年その数を徐々に増やしており、その背景には組織的な不信感と運営上の摩擦が存在しています。かつてはまれだった離脱も、現在では全国的に報道されるほどの事例が続いています。

具体的に離脱が報じられた主な神社には、1985年の日光東照宮(栃木県)をはじめ、2010年の気多大社(石川県)、2017年の富岡八幡宮(東京都)、2020年の金刀比羅宮(香川県)、そして2024年には鶴岡八幡宮(神奈川県)などがあります。また、鶴岡八幡宮の宮司が兼任していた白旗神社と荏柄天神社も、同時に離脱を選択しています。

これらの神社に共通する特徴として、第一に「地域で高い知名度を持つ神社」であることが挙げられます。いずれも観光客や参拝者が多く、地域の信仰の中心となっている神社です。そのため、神社本庁に依存しなくても十分な運営資金や人的リソースを確保できる体制が整っている場合が多いと言えるでしょう。

また、別表神社として神社本庁から強い影響を受けていた神社であるケースも多く見られます。こうした神社では、本庁による人事介入や財産管理の制約が大きな負担となり、独自性を重視する中で摩擦が生まれた傾向があります。

今後も離脱の動きは拡大する可能性があります。というのも、特定の神社だけでなく、広く全国の神職や関係者から、現在の本庁の運営に疑問を抱く声が高まっているためです。特に、後述するような人事問題や裁判沙汰が長期化する中で、「このまま包括関係を維持するべきか」という議論が多くの神社でなされていると考えられます。

離脱の傾向としては、「大規模かつ歴史的背景を持つ神社から順に動き出している」という点が顕著です。中小規模の神社がこの流れに続くには、地域とのつながりの強さや財政的な基盤が鍵になるでしょう。

統理と人事をめぐる混乱

神社本庁の中枢で起こっている「統理と人事」をめぐる問題は、今の神社界全体の信頼性に大きく影を落としています。本来、神社本庁では「統理」が組織の精神的・象徴的リーダーとして、そして「総長」が事務方の実務的なトップとして機能する体制が築かれてきました。しかしながら、2022年以降、両者の意見対立が深刻化し、結果として組織を二分するような状態に至っています。

発端は、総長・田中恆清氏の任期満了を前に、統理である鷹司尚武氏が新たな総長として芦原髙穗氏を指名したことにあります。しかし、神社本庁の事務局側は「役員会の議決が必要」としてこの指名を認めず、独自に田中氏を再任するという動きに出ました。この異例の対立がエスカレートし、組織内で「正当な総長は誰か」という基本的な点ですら意見が分かれる状況となったのです。

このような混乱は、外部から見れば非常に不可解に映ります。特に、統理の権威が軽視されていると受け止められている点は、宗教法人としての神社本庁にとって致命的です。信仰を支えるための精神的な柱が揺らいでいるという印象を与えてしまい、多くの神社が本庁の指導に対して懐疑的になる要因となっています。

こうした人事の混乱は、組織運営全体に悪影響を及ぼします。例えば、本来ならば統一的に行われるべき神職の任命、神社祭祀の進行指針、財務の監督などが、判断主体の不明確さにより遅延したり、実効性を失ったりしています。

本来、宗教法人の中での役職人事は、透明性と公正性を持って運営されるべきです。しかし、神社本庁の現状は「閉鎖的な判断」「権力闘争」といったネガティブな印象を強めており、これが結果的に離脱を選ぶ神社を増やす一因にもなっています。

裁判が及ぼす影響

神社本庁をめぐる裁判は、単なる内部トラブルの域を超え、組織の信頼性そのものに深刻な影響を与えています。特に象徴的だったのが、2015年に発覚した不動産売却をめぐる背任疑惑に関する訴訟です。この案件では、神社本庁が所有していた職員寮を相場よりも大幅に安い価格で売却し、その後不動産会社が転売して利益を得ていたという事実が表面化しました。

この件に関して内部告発を行った職員が懲戒解雇され、法廷で争われることとなりましたが、最終的に裁判所は「告発には正当な理由があった」と認め、懲戒処分を無効とする判決を下しました。この裁判結果は、神社本庁が組織内部の批判に対してどのような対応を取っていたかを世間に明らかにするものであり、内部告発者の保護を無視した姿勢が問題視されました。

さらに、前述の総長人事を巡る裁判も、2022年から2024年にかけて長期化し、最終的に最高裁が「芦原氏の就任は無効」とする決定を下しました。この間、神社本庁内部では新旧のリーダーが併存する異常事態が続き、混乱が収束する気配を見せませんでした。

このような法廷闘争の連続は、神社本庁に属する神社にとっても大きな負担となっています。というのも、宗教法人における裁判沙汰は、信徒や氏子に不安や不信感を与えることが避けられないためです。信仰の場であるべき神社が、権力争いの渦中にあるという印象を与えることで、参拝者や地域住民との関係にも悪影響が及ぶことになります。

これらの裁判が報道されたことにより、他の神社も「自分たちの将来を本庁に託してよいのか」と再考するようになりました。そして、一部の神社はこうした状況を受けて、神社本庁からの離脱を決断しています。

このように、裁判は単に関係者の間の法的問題にとどまらず、全国の神社界に波紋を広げる要因となっているのです。今後の動向次第では、さらなる離脱や組織改革の動きが本格化する可能性も否定できません。

節供や参拝対応の変化

神社本庁を離脱した神社では、節供(せっく)や参拝に関する対応が従来とは異なる形になることがあります。特に、年中行事や神事の進行、参拝者への案内のあり方において、より地域独自の工夫が見られるようになる傾向があります。

まず、節供とは、日本の伝統的な年中行事であり、例えば「人日(七草)」「上巳(桃の節句)」「端午」「七夕」「重陽」など、季節や生活と密接に結びついた祭礼です。神社本庁に属していた場合、これらの行事については統一的な進行の指針が共有されており、神社間である程度の形式の共通性が保たれていました。離脱後はこのような統一ルールに縛られる必要がなくなり、神社独自の判断で行事内容を見直すことが可能になります。

例えば、地域住民の生活習慣や現代の感覚に合わせて、日程や儀式の形式を簡素化したり、地元の伝統芸能を取り入れたイベント形式に変更したりするケースもあります。また、従来よりも柔軟な時間帯での実施や、子どもや高齢者が参加しやすい内容へとアレンジされるなど、参拝者にとっても親しみやすい形に進化している例が増えてきました。

一方で、節供の本来の意味や格式を重視する層からは、「簡略化されすぎて神事としての重みが薄れた」との指摘が出ることもあります。このため、伝統と革新のバランスをどう取るかは、離脱した神社が直面する課題の一つです。

加えて、神社本庁から送られる幣帛(へいはく)や祝詞などが届かなくなるため、それらを補う独自の手配が必要となります。神職自らが文書や儀式構成を用意し、従来よりも手間や準備が増えることも想定されますが、その分、祭祀への思いや地域への気配りが色濃く反映されるとも言えるでしょう。

このように、神社本庁の離脱によって節供や参拝対応の内容は柔軟性を増しますが、同時に伝統の維持や信仰の本質を保つ努力も問われるようになります。

参拝との関係はどうなる?

神社本庁を離脱した後、参拝との関係はどう変わるのかという点は、多くの参拝者にとって気になるところです。結論から言えば、離脱によって参拝自体ができなくなったり、信仰の対象としての性格が変わったりすることは基本的にありません。参拝は引き続き可能であり、神社としての存在意義にも変化はありません。

そもそも神社は、地域の人々が神様と向き合う場所であり、どの宗教法人に属しているかにかかわらず、祈りや感謝の気持ちを表す場であることに変わりはありません。したがって、神社本庁を離れたからといって、「ここはもう正式な神社ではない」といった誤解を持つ必要はまったくありません。

むしろ、離脱後の神社の中には、参拝者との距離を縮める工夫を行っているところもあります。たとえば、参拝に訪れた人に対して、より丁寧な説明を行ったり、地元の歴史や神様に関するガイドツアーを設けたりするなど、独自の取り組みが増えています。形式にとらわれすぎず、現代の参拝者の感覚に寄り添った運営を目指す神社も多くなっています。

一方で、神社本庁が発行していた「神宮大麻(じんぐうたいま)」などの頒布については変化が生じます。これまでは神社本庁を通じて伊勢神宮からの御札を頒布していましたが、離脱後はそのルートが使えなくなるため、代わりとなる形で地元の御札や独自の祈祷札を用意するケースが一般的です。

参拝者として意識しておきたいのは、「神社本庁に属しているかどうか」ではなく、「その神社が地域とどう向き合っているか」「どのような信仰の場として運営されているか」という点です。所属団体の違いに左右されることなく、神様とのつながりを大切にしたいという想いがあれば、どの神社でも心静かに手を合わせることができます。

このように、神社本庁の離脱によって参拝そのものが制限されることはなく、むしろ神社ごとの個性がより色濃く感じられるようになることが多いのです。参拝者にとっては、新たな視点で神社と向き合うきっかけになるかもしれません。

神社本庁離脱するとどうなる?全体の影響と今後の動向まとめ

- 財務や資産管理について神社本庁の承認を必要とせず、独自の判断で運用できるようになる

- 宮司や神職の任命・交代を自社内で決定できるため、人事の柔軟性が確保される

- 神社本庁に対する寄付金や年次負担金の納付が不要となり、運営資金に余裕が生まれる

- 地域住民のニーズに即した祭祀やイベントを、自由に企画・実施できるようになる

- 統一的な祭式様式や年間行事の縛りがなくなり、神社ごとの個性を反映しやすくなる

- 神職資格の認定や継続教育の制度が利用できなくなり、人材育成の面で自前対応が求められる

- 神社本庁や神社庁を通じた相談・支援体制がなくなり、困難時に孤立するリスクがある

- 離脱後も参拝や祈願は引き続き行えるため、一般の参拝者にとって大きな影響はない

- 地元の文化行事や観光業と連携した柔軟な取り組みがしやすくなる

- 鶴岡八幡宮や日光東照宮など、歴史的な大社の離脱事例が相次いでいる

- 総長人事をめぐる組織内の対立が長期化し、神社側の信頼を大きく損ねている

- 大嘗祭に関する供物未送付など、祭祀に対する不誠実な対応が不満の原因となっている

- 内部告発に対する懲戒処分などの裁判事例が続出し、神社本庁の組織運営への疑念が高まっている

- 単立神社は自由な運営が可能だが、神職の確保や教育面での課題が浮上しやすい

- 今後も自主性を重視する中・大規模神社を中心に、離脱の動きが広がる可能性がある