「八紘一宇 ヤバい」と検索したあなたは、きっとこの言葉にどこか危うい印象や疑問を持っているのではないでしょうか。近年では、政治家の発言やネット上の議論をきっかけに「八紘一宇ってヤバい言葉なの?」と話題になることも増えました。しかし、その本来の意味や歴史的背景を知る人は意外と少ないのが現状です。

八紘一宇は、もともと日本の古代に由来する理念であり、単なる政治的スローガンではありません。時代とともに受け止め方が変化し、「放送禁止」や「右翼的」などのイメージが先行してしまったことで、誤解が生まれている側面もあります。

この記事では、八紘一宇がなぜ「ヤバい」と言われるようになったのか、その背景にある歴史や社会的な流れをひも解きながら、本来の精神や意味をわかりやすく解説します。読み終えたころには、この言葉が持つ本当の重みと、現代における正しい理解の仕方がきっと見えてくるはずです。

💡記事のポイント

- 八紘一宇がヤバいと言われる背景と論点の全体像

- 八紘一宇が放送禁止と言われる理由と実際の運用や配慮点

- 八紘一宇の歴史的出自と本当の意味、神武天皇との関係

- 八紘一宇の海外の反応や現代社会での適切な使い分けの考え方

📜 「八紘一宇」という言葉に、どこか「怖い」というイメージを持っていませんか?

しかし、その本質は日本古来の平和への祈りそのものです。言葉のパワーを正しく知り、あなたの魂が持つ「本来の輝き」を取り戻してみませんか?

あなたの魂に刻まれた「古代の記憶」と使命を読み解く(ヴェルニ)

八紘一宇をヤバいと言われる理由とは?その背景と現代での問題点

- 八紘一宇をヤバいと言われる真相とは

- 八紘一宇を放送禁止にした理由

- 八紘一宇を右翼思想と結びつける見方について

- 八紘一宇をめぐる三原じゅん子氏の発言が炎上した理由

- 八紘一宇を見た海外の反応

- 八紘一宇をヤバいと評する発言への専門家の見解

八紘一宇をヤバいと言われる真相とは

八紘一宇がヤバいと受け止められる背景には、言葉が持つ歴史的な経緯と、現代社会における価値観との間に生じた大きなギャップがあります。八紘一宇は、もともと古代日本における神武天皇の詔に由来し、「世界を一つの家のようにまとめる」という理念を示す言葉とされています。

しかし、20世紀前半の政治的文脈の中で、この言葉は国策のスローガンとして再定義され、国家主義的な思想と結びつけて利用されました。そのため、現在では単に歴史用語としてではなく、政治的・思想的な色合いを帯びた言葉として認識されやすくなっています。

現代社会では、人権や国際協調の価値が重視されているため、過去に国家中心的な理念として用いられた表現に対して敏感に反応する傾向があります。特にSNSの普及によって、歴史的背景を知らない層が「八紘一宇 ヤバい」という印象を持つことが増えています。こうした誤解は、言葉そのものの意味よりも、その使われ方や時代的背景のイメージに起因しているケースが多いと考えられます。

学術的にも、この言葉の解釈は時代によって変化しています。たとえば、戦後の教育改革では「八紘一宇」という語は公教育の場から姿を消しましたが、近年では歴史研究の一環として再評価される動きもあります。歴史的用語としての正しい理解を深めることが、過剰な拒否反応を減らし、冷静な議論につながる鍵となります。

一方で、公共空間やメディアでは、言葉の文脈が十分に共有されないまま発言されることが誤解や炎上の原因になる場合があります。過去の政治的背景を踏まえずに使用すると、発言者の意図とは異なるメッセージとして受け取られる可能性があるため、慎重な表現選択が求められます。

(出典:国立国語研究所「現代日本語の語彙史的研究」https://www.ninjal.ac.jp/research/)

八紘一宇を放送禁止にした理由

放送や出版などの公共メディアにおいて「八紘一宇」という言葉が慎重に扱われるのは、単に政治的な理由だけではありません。メディアは多様な年齢層や価値観を持つ視聴者に向けて情報を発信するため、文脈を欠いた言葉の使用は誤解を招きやすいとされています。そのため、放送禁止というよりも「自粛」に近い判断が行われているのが実情です。

この言葉が放送上で扱われにくい背景には、戦中期の宣伝利用があります。当時、八紘一宇は国民統合や戦意高揚のスローガンとして使われました。そのため戦後には、戦争を想起させる語としてネガティブな印象が定着しました。現在でも、特定の政治思想や過去の軍国主義を連想させる語は、放送倫理上の配慮対象となる傾向があります。

一方で、文化的・歴史的な文脈に基づいた教育番組やドキュメンタリーでは、適切な解説とともに八紘一宇が紹介されるケースもあります。つまり、使用が完全に禁止されているわけではなく、説明なしに単独で登場することが避けられているというのが正確な現状です。

放送倫理・番組向上機構(BPO)なども、歴史的用語を扱う際には「時代的背景」「文脈」「表現の意図」の3点を重視するよう推奨しています。これらの基準に沿った適切な情報提供が行われれば、過度な自主規制ではなく、正確な歴史理解の促進につながります。

(出典:放送倫理・番組向上機構(BPO)「放送と表現に関するガイドライン」https://www.bpo.gr.jp/)

八紘一宇を右翼思想と結びつける見方について

八紘一宇が右翼思想と結びつけられるのは、戦前・戦中期における政治利用の影響が大きいと言えます。当時、この言葉は国家の理想や使命を強調する標語として使われ、特定の政治的立場を象徴する言葉となりました。結果として、戦後の民主主義社会では、国家主義や排外的思想の象徴として誤って理解されることが増えました。

しかし、本来の八紘一宇という語には、思想的な左右の色分けは存在しません。古代文献に見られる原義は「世界を一つの家族のように調和させる」という理念的表現であり、対立や支配を意味するものではありません。近代以降の政治的な再利用によってイメージが変質し、結果的に右翼的な印象が定着してしまったのです。

現代においては、言葉の歴史的用法を正確に区別することが求められます。研究者の間でも、八紘一宇を思想的ラベルとして断定するのではなく、歴史的・社会的文脈の変化を分析する方向へ議論が進んでいます。教育現場では、過去の政治利用と本来の理念を分けて学ぶことが推奨されており、言葉の使われ方の変遷を通して思想の多様性を理解することが重視されています。

また、現代の政治家や言論人がこの語を使用する際には、その意図と説明責任が強く問われます。意図が明確で文脈が整っていれば、単語そのものを排除する必要はありません。問題となるのは、語を単独で引用し、背景説明を欠く場合です。このような使用は、誤った印象を強化し、社会的な分断を助長するおそれがあります。

つまり、八紘一宇を右翼思想と断定するのではなく、歴史的変化の中でその意味がどのように変容してきたかを丁寧に理解する姿勢こそが重要です。こうした多角的な視点を持つことで、言葉の持つ本来の理念と現代的な課題の双方をより深く考えることができます。

八紘一宇をめぐる三原じゅん子氏の発言が炎上した理由

政治家や著名人が歴史的な背景を持つ言葉を用いると、その発言は常に社会的な注目を集めます。特に八紘一宇のように、過去の政治思想や国家政策と結びついてきた言葉は、使われ方によって大きく評価が分かれる特徴を持っています。三原じゅん子氏が国会演説の中でこの言葉を引用した際にも、発言の意図や文脈が十分に説明されないまま報道やSNS上で拡散され、結果として「右翼的」「戦前回帰」などの批判が集まりました。

この炎上にはいくつかの要因があります。第一に、発言が「切り抜き」や短い見出しで拡散される現代的なメディア環境の影響です。SNSではコンテクストが欠落した状態で言葉だけが独り歩きするため、受け手の印象が大きく左右されます。第二に、政治家という立場の重さです。公職にある人物が歴史的な言葉を使う場合、個人的意見ではなく公的なメッセージとして解釈されるため、より厳密な説明責任が求められます。第三に、発言を受け取る側の政治的立場や歴史認識の違いも、炎上を助長する大きな要素となります。

一方で、発言の意図を冷静に分析すると、必ずしも特定の政治思想を推進する目的で用いられたものではなく、「国としての一体感」や「道徳的な統合」という文脈で使われていた可能性もあります。問題は、その背景説明が十分でなかったことにあります。歴史的な重みを持つ言葉ほど、意味を補足する責任が発言者には生じるのです。

この一件から学べることは、言葉を使う際には単に「知っている」だけでなく、「どう伝わるか」までを意識する必要があるという点です。特に公の場では、発言の根拠・背景・意図を明示することが、誤解を避ける上で欠かせません。炎上を防ぐ最も確実な方法は、文脈と説明を丁寧に重ね、受け手がその意図を正確に理解できるようにすることです。

(出典:衆議院会議録「令和2年6月29日 本会議における発言記録」https://kokkai.ndl.go.jp/)

八紘一宇を見た海外の反応

八紘一宇という言葉に対する海外の反応は、国や文化的背景によって大きく異なります。欧米の一部では、第二次世界大戦期の日本のスローガンとしての側面が強調され、過去の軍国主義を想起させる用語として慎重に扱われています。一方で、アジア地域では、文化的・宗教的な文脈から「世界を一つにする調和の理念」として肯定的に評価される場合もあり、解釈の幅が非常に広いのが実情です。

国際的な学術論文では、八紘一宇を「日本型ユニバーサリズム(Japanesque universalism)」と分析する立場もあります。これは、他国の植民地主義的ユニバーサリズムと比較しながら、日本の外交思想史の一端として評価するものです。こうした視点から見ると、言葉そのものが一概に否定されるわけではなく、使用された歴史的文脈と当時の政治目的を理解することが重視されています。

また、国際メディアにおける反応を見ても、単語自体を問題視するより、「その語をどのような意図で再び使うのか」が関心の中心になっています。つまり、八紘一宇という言葉の評価は、過去の事実よりも現代における再解釈のあり方に大きく左右されるのです。

異文化間での誤解を避けるためには、背景を説明する努力が欠かせません。日本の歴史教育で学ぶ八紘一宇と、海外メディアが報じる八紘一宇では、前提となる知識量も文脈も異なります。こうした知識格差を埋めるためには、透明性の高い情報発信と、互いの理解を促す対話の設計が必要です。それにより、歴史的用語を国際的な場で語る際にも、誤解を最小限に抑えることができます。

(出典:東京大学社会科学研究所『日本思想と国際関係研究シリーズ』https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/)

八紘一宇をヤバいと評する発言への専門家の見解

専門家の間では、八紘一宇を単純に「危険な言葉」と断定する見方は支持されていません。むしろ、歴史的背景を踏まえて多角的に検討する姿勢が重視されています。言語学・思想史・政治学の研究者の多くは、八紘一宇を一つの「歴史的概念」として捉え、語源や文献上の位置づけを再確認することが必要だと指摘しています。

学術的な分析では、この言葉が古代日本の神話的文脈に由来し、時代ごとに異なる意味を帯びてきたことが明らかにされています。例えば、昭和初期には国家のスローガンとして機能した一方で、現代の学術的文脈では「世界平和」や「共存の理念」として再評価する動きもあります。このように、言葉の意味は歴史的な使われ方によって変化しており、単一の評価で括ることはできません。

さらに、教育現場や報道機関では「語の文脈理解」や「使用意図の説明」を重視する傾向が強まっています。これは、言葉がもつ多義性を踏まえた上で、誤解を生まない発信を行うための基本的なリテラシーです。社会的摩擦を減らすためには、感情的な反応ではなく、歴史的・言語的事実に基づいた冷静な議論が求められます。

専門家の共通認識としては、八紘一宇を扱う際に必要なのは「禁止」や「排除」ではなく、「文脈化」と「説明責任」です。過去を正確に理解し、現代社会の価値観の中でどのように位置づけるかを考える姿勢こそが、建設的な議論の基礎になります。

(出典:国立歴史民俗博物館『近代日本思想史研究』https://www.rekihaku.ac.jp/)

🌏 「世界は一つの家族」という深い精神性は、現代を生きる私たちの癒やしになります。

言葉の誤解を解き、その根底にある「調和」のエネルギーをあなたの生活に取り入れることで、人間関係や仕事の悩みは驚くほどスムーズに解決し始めます。

あなたの周りに「和」を呼び込み、成功を引き寄せる秘策(ヴェルニ)

八紘一宇をヤバいと言う前に理解すべき本当の意味とは

- 八紘一宇を正しく理解する

- 八紘一宇を作ったのは誰か

- 八紘一宇の精神を探る

- 八紘一宇の塔に込められた意義を知る

- 八紘一宇の本当の意味を学ぶ

- 八紘一宇をヤバいと思われないために

八紘一宇を正しく理解する

八紘一宇という言葉を学ぶ際に、多くの人が混乱するのは「語そのものの意味」と「歴史的な使われ方」を区別できていないことにあります。現代においては、この二つを混同すると、意図せずして誤った解釈や偏った印象につながることがあります。したがって、八紘一宇を理解するためには、まず言葉の基礎知識を整理し、その後に時代ごとの用法の変遷を追い、最後に現代社会でどのように受け止められているかを体系的に把握することが重要です。

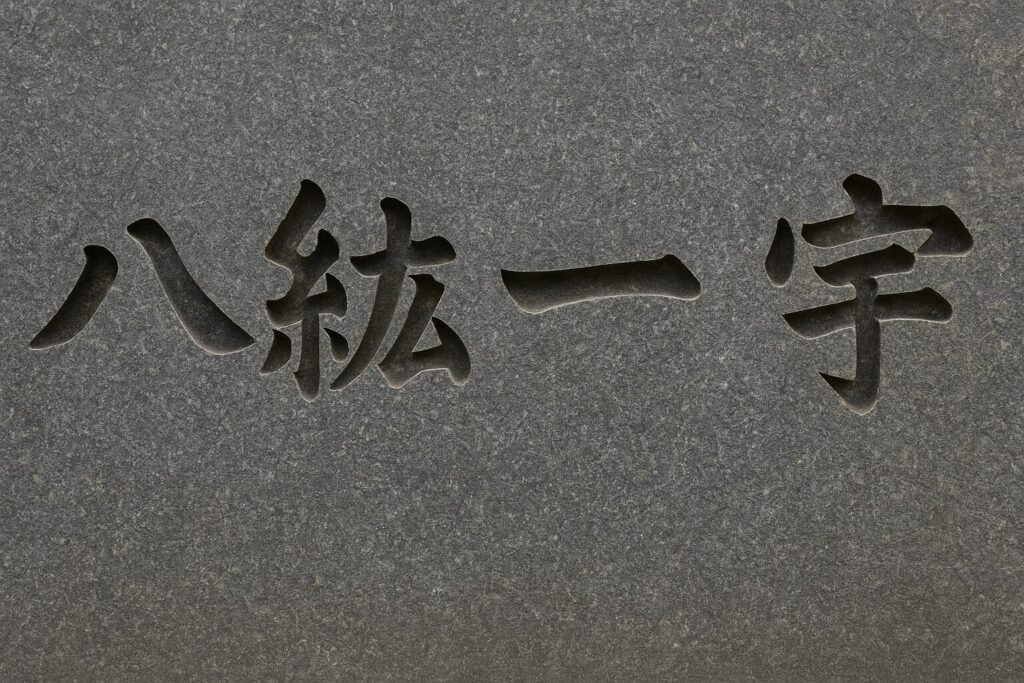

八紘一宇の読み方は「はっこういちう」です。古典的な表記では「八紘を一宇と為す」と書かれ、これは「天下を一つの家として包み込む」という比喩的表現にあたります。元来は神武天皇の建国詔に由来する言葉であり、日本書紀に登場する極めて古い概念です。もともとの意味には、世界平和や共存といった理念的なニュアンスも含まれており、決して排他的な思想を指すものではありません。

基礎の整理に役立つ早見表

| 項目 | 要点 |

|---|---|

| 読み方 | はっこういちう |

| 直訳のイメージ | 天下を一つの家とするという比喩 |

| 歴史的背景 | 古代由来の句が後世で理念的に転用 |

| 現代での論点 | 文脈説明の不足が誤解や摩擦を招きやすい |

この早見表をもとに段階的に学ぶことで、八紘一宇という言葉に対して「思想的に危険」「右寄り」といった先入観ではなく、歴史的・文献的な事実に基づいた理解を深めることができます。重要なのは、言葉そのものへの評価と、歴史的文脈での使われ方を明確に分けることです。そうすることで、過度な単純化を避け、より実像に近い形でこの言葉の意味を捉えることが可能になります。

さらに、学術的な観点からも、八紘一宇は一枚岩の概念ではありません。たとえば近代以降の国家形成期においては、国際的理念を掲げる文脈でも再解釈され、外交的なスローガンとしても使われたことがあります。このように、文献・時代・政治状況によって意味が変遷している点を理解することが、冷静な歴史認識につながります。

(出典:国立国語研究所『日本語の歴史的変遷研究』https://www.ninjal.ac.jp/research/)

八紘一宇を作ったのは誰か

「八紘一宇を作ったのは誰か」という問いは、この言葉の出自と後世の再解釈を探るうえで非常に重要です。一般的に、この言葉の原典は日本書紀に登場する神武天皇の詔であるとされ、「八紘を掩いて宇と為さん」という文から派生しています。つまり、八紘一宇という語は古代の日本神話の文脈で生まれたものであり、特定の人物が近代に創作したわけではありません。

ただし、言葉そのものが歴史の中で再定義され、政治的・教育的なスローガンとして使われたのは20世紀前半です。この時期に思想家や官僚、そして政府関係者がこの言葉を引用し、国家の理念として掲げました。そのため、現在では「誰が作ったか」という問いが、単に語源的な意味だけでなく、「誰が広め、どう使ったか」という歴史的影響を問う形に変化しています。

たとえば1930年代から1940年代にかけては、八紘一宇が国家政策の理念として多くの教育資料や演説に登場しました。文部省発行の教科書にも引用され、国民道徳の象徴的言葉として扱われた時期があります。この段階で、言葉の意味は本来の宗教的・道徳的な文脈を超え、政治的スローガンへと転化しました。こうした変化が、現代における八紘一宇への誤解の一因になっています。

学術的視点では、八紘一宇を「誰が作ったか」というより、「どのように再構築されたか」と捉えるのが適切です。語源は神武天皇の詔にさかのぼりますが、現代の八紘一宇像は、昭和期の政治利用を経て形成されたものです。したがって、語の理解には「原初の意味」と「近代以降の再定義」という二つの層を区別して考えることが欠かせません。

また、このような再定義は日本だけでなく、他国でも類似の事例があります。たとえば、アメリカ合衆国の「Manifest Destiny(明白な使命)」や中国の「天下大同」なども、もともとは哲学的理念として登場し、後に国家的スローガンに転用された言葉です。この比較からも、八紘一宇が時代とともに変化したことは、決して特殊な現象ではないことがわかります。

冷静に見れば、「八紘一宇を作ったのは誰か」という問いの答えは、「古代の理念を近代が再利用した結果、複数の意味層が重なって現在の形になった」ということに尽きます。言葉の本質を理解するには、創始者を探すのではなく、意味がどのように受け継がれ、変化してきたのかを丁寧にたどることが鍵となります。

(出典:国立歴史民俗博物館『日本思想史資料集成』https://www.rekihaku.ac.jp/)

八紘一宇の精神を探る

八紘一宇という言葉が理念として語られるとき、その根底には「世界の人々が互いに尊重し、共に生きる社会を築く」という理想的な精神が見出されることがあります。この考え方は、古代の神話的背景における「天下を一つの家とする」という思想に由来し、人類全体の調和を願う普遍的価値として再解釈されることも少なくありません。しかし、その理念がどのような政策や社会的メッセージと結びついてきたかは、時代や政治情勢によって大きく異なります。

たとえば、1930年代から1940年代にかけては、八紘一宇が国家の統合を促すスローガンとして使われ、国家主義的な文脈の中で広く普及しました。結果として、当時の軍事政策や外交戦略に結びつけて理解されるようになり、理念の持つ普遍性よりも、特定の政治目的が前面に出る形となりました。一方で、戦後以降は平和主義的な再解釈が試みられ、「世界平和」「国際協調」の象徴として語られる事例も見られます。

理念を理解する際に重要なのは、抽象的な言葉の響きだけで評価せず、その理念が実際にどのような行動や制度に結びついたのかを丁寧に検証することです。理念そのものが高潔であっても、運用される文脈によっては評価が正反対になる場合があります。歴史学の視点から見れば、理念と政策は切り離して分析すべき要素であり、その両者を混同すると誤った理解を招く危険があります。

このように八紘一宇の精神を探る際には、理念そのものの価値と、それが現実社会でどのように使われたのかという「実践の歴史」を分けて考えることが大切です。そうした視点を持つことで、過去の政治利用に左右されない冷静な理解が可能となり、言葉本来の意義を現代に活かすための出発点となります。

(出典:国立歴史民俗博物館『近代日本思想史研究』https://www.rekihaku.ac.jp/)

八紘一宇の塔に込められた意義を知る

八紘一宇の塔は、1940年(昭和15年)に紀元2600年記念事業の一環として建設された記念碑であり、日本の近代史を象徴する建造物の一つとして知られています。所在地は福岡県の平和台公園内で、高さ約36メートルの花崗岩製の塔がそびえています。この塔は、八紘一宇という理念を形として可視化するために建設されたものであり、当時の国家的事業の象徴でもありました。

建立当初の目的は、神武天皇の建国精神を称えると同時に、国民の一体感を高めるというものでした。塔の設計には、古代建築の意匠が取り入れられ、宗教的象徴性と国家的威信が融合しています。当時の政府はこの塔を「世界平和を祈る monument」として位置づけましたが、実際には当時の国際関係の中で、日本の勢力圏拡大を正当化するスローガンとも密接に結びついていました。

現在では、この塔の意味づけは大きく変化しています。戦後の平和教育の中で、八紘一宇の塔は「歴史を学ぶ場」として再解釈され、戦中の思想や政策を振り返る教育的資源として扱われています。施設内では、建立当時の記録や関係資料が展示されており、当時の社会情勢と理念の関係を客観的に学ぶことができます。

見学時には、案内板や年表に記載されている説明文の変遷にも注目することが大切です。建立当時の資料では「世界統一」や「皇道の拡張」といった文言が見られますが、現代の展示では「平和と共存の願い」という言葉が使われています。これは、歴史的反省と現代的意義の間で、社会がどのようにこのモニュメントを再評価しているかを示す好例です。

この塔を通じて学べるのは、理念の象徴物が時代ごとに再定義されていくという事実です。つまり、モニュメントは固定された意味を持つものではなく、社会がそれをどのように語り継ぐかによって、象徴としての役割が変化するということです。

(出典:福岡市教育委員会『八紘一宇の塔保存・活用事業報告書』https://www.city.fukuoka.lg.jp/)

八紘一宇の本当の意味を学ぶ

八紘一宇の「本当の意味」を理解するには、単に辞書的な定義を知るだけでは不十分です。この言葉には、語源、原典、再解釈、現代的受容という四つの層があり、それぞれを順にたどることで初めて全体像が見えてきます。

第一の層は語源です。日本書紀の記述において「八紘を掩いて宇と為さん」とされており、これは「天下を一つの家のように治める」という意味を持ちます。この段階では、人間社会全体を調和させるという普遍的な理想を示していました。

第二の層は原典における文脈です。神武天皇の建国詔の一節として登場したこの言葉は、支配や征服を意味するものではなく、むしろ民を統べる徳の理念を示すものでした。

第三の層は後世の再解釈です。近代日本では、八紘一宇が政治的スローガンとして利用され、「大東亜共栄圏」などの国策と結びつけられました。この時期に理念の意味が大きく変質し、「世界統一」や「国威発揚」といった政治的意味が強調されたのです。

第四の層は現代における受容です。今日では、歴史学者や倫理学者によって、八紘一宇が持つ普遍的価値を再評価する動きも見られます。とりわけ「人類の共生」「地球的平和」という観点からの再定義が進められ、戦中の政治利用とは異なる文脈で語られるようになっています。

このように、八紘一宇の本当の意味を学ぶには、どの時代・どの立場で語られた言葉かを丁寧に見極める必要があります。単語そのものを評価するのではなく、それを用いた背景や目的を含めて検討することで、より立体的な理解に到達できます。多様な視点を取り入れ、賛否のいずれにも偏らない姿勢こそが、健全な歴史理解の第一歩です。

(出典:東京大学史料編纂所『日本書紀研究資料集成』https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/)

八紘一宇をヤバいと思われないために

八紘一宇という言葉が「ヤバい」と受け止められてしまう背景には、情報の断片的な拡散と、歴史的文脈への理解不足があります。特にSNSの時代では、言葉が単独で切り取られ、元の意図とは異なる意味で広がることが多く見られます。そのため、現代でこの言葉を使う際には、歴史的背景を理解し、文脈を添えて伝えることが不可欠です。

まず意識したいのは、「八紘一宇」という語が持つ多義性です。古代の理念としての意味と、近代の政治的スローガンとしての意味を明確に区別しないまま発言すると、誤解や炎上の原因になりやすいです。使用する際には、どの文脈で、どの意図で用いるのかを明確に説明することが求められます。

次に、表現のトーンにも注意が必要です。理念的な側面を強調する際には、他者への敬意や共生の価値を前面に出すことで、排他的な印象を避けることができます。また、教育・研究・文化の文脈で引用する場合には、出典や背景を明示し、読者や聴衆に誤解を与えない配慮が求められます。

さらに、現代社会では多文化共生や多様性の尊重が重視されています。八紘一宇の理念を現代的に活かすには、国や民族を超えて協調するという本来の精神を再確認し、それをグローバルな共生理念として翻訳していく努力が必要です。つまり、過去を反省的に理解しながら、その理念を未来志向のメッセージに変換することが求められています。

最後に重要なのは、知識のアップデートを怠らないことです。八紘一宇に関する学術研究や教育現場での議論は今も進化しています。最新の研究成果に触れることで、表層的な印象論から一歩踏み込み、バランスの取れた歴史観を持つことができます。それが、八紘一宇を「ヤバい」と誤解されないための最も効果的な方法といえるでしょう。

(出典:文部科学省『戦後教育改革と歴史教育の変遷』https://www.mext.go.jp/)

🕊️ 言葉の真実に触れた時、あなたの運命は新しいフェーズへと進みます。

歴史の闇に埋もれた言葉の力を、あなたの人生を輝かせるための武器に変えるために。一度プロの鑑定で、あなたの未来の可能性を解き放ってみませんか?

参拝後の「サイン」を詳しく読み解く

強いエネルギーを持つ神社へ参拝した後、不思議な体験や体調の変化を感じた方は多いはず。それは神様からのメッセージかもしれません。今のあなたに届いている言葉を、厳選された専門家に無料で相談してみませんか?

【由緒ある実力派】電話占いヴェルニ全国の有名占い師が集結。格式高い神社にふさわしい本格鑑定を。

初回4,000円分無料で相談する【驚愕の的中率】電話占いウィル「怖いほど当たる」と話題。強い霊感で不思議体験の真相を解明。

初回3,000円分無料で相談する【TVCMで話題】ココナラ電話占い手軽に相談したい初心者の方へ。圧倒的な安心感とコスパ。

最大30分無料で気軽に話す

八紘一宇がヤバいと言われるのは誤解?放送禁止の理由まとめ

- 八紘一宇は「天下を一つの家とする」という思想で、古代日本の神話的世界観に基づき、人類の調和と共存を理想とした理念である。

- 神武天皇の建国詔に由来する言葉であり、支配ではなく徳による統治、平和的秩序の確立を目指す道徳的メッセージが込められていた。

- 近代に入ると、八紘一宇は国家の統合や国民の一体化を象徴するスローガンとして再解釈され、政治的に利用されるようになった。

- 戦中期には国策と結びつき、「大東亜共栄圏」などの拡張政策の正当化に使われたため、後世において政治色を帯びた印象が強まった。

- 戦後の教育改革ではその使用が控えられたが、近年では平和・共生・国際理解の理念として再び見直す研究が進んでいる。

- 放送禁止とされる背景には、戦時中の政治利用や誤用によって誤解を招く懸念があり、公共メディアの表現倫理上の配慮が働いている。

- 公共の場で八紘一宇を用いる際は、歴史的経緯を説明し、意図を丁寧に伝えることで、誤解や偏見を避けることが求められる。

- 三原じゅん子氏の発言が炎上したのは、八紘一宇の歴史的重みを十分に説明しないまま政治的文脈で引用されたことが主な要因である。

- 海外の反応は一様ではなく、平和理念として理解する国もあれば、過去の軍国主義の象徴と捉える国もあり、文化的背景によって差がある。

- 専門家は八紘一宇を単なる思想ではなく、時代ごとの使われ方を分析すべき歴史的概念と位置づけ、冷静な再評価を進めている。

- 理念そのものの価値と、それが現実の政策や行動にどう影響したかを分けて検討することが、正確な理解への第一歩となる。

- 福岡市の平和台公園に建つ八紘一宇の塔は、理念の象徴として建設されたが、現在では平和と記憶の教育資源として再定義されている。

- 八紘一宇を学ぶ際は、語源、原典、再解釈、現代受容という四層を順に追うことで、単なる評価ではなく構造的な理解が可能になる。

- 現代でこの言葉を使う際には、歴史的背景を省略せず、文脈と意図を丁寧に補足することで、対立を避け建設的な議論を生み出せる。

- 理念の普遍性を現代的に活かし、多文化共生・国際協調・平和の象徴として再構築することが、未来志向の活用方法といえる。

関連記事