「因幡の白兎は何が言いたい」と検索したあなたは、きっとこの神話に何らかの意味や教訓を感じ取りたいと思っているのではないでしょうか。古事記に記されたこの物語は、一見すると白いうさぎと神様の優しいやりとりが印象的な心温まる話に見えるかもしれません。しかし、その裏には、嘘の代償、他人の心に寄り添うことの大切さ、人としての在り方など、現代にも通じる深いメッセージが込められています。

この物語に登場する白兎は、知恵を働かせて自らの課題を乗り越えようとするものの、その過程で犯した過ちによって大きな痛みを経験します。そして最後には、大国主命という神の誠実な優しさに救われ、回復への道をたどります。この流れをたどっていくと、「本当の強さとは何か」「人の価値はどこで決まるのか」といった普遍的な問いが浮かび上がってきます。

この記事では、因幡の白兎の物語をわかりやすく整理しながら、登場人物や象徴、神話の舞台、そして隠された意味までを丁寧に掘り下げていきます。物語の背景や細かな描写にも注目することで、単なる昔話ではなく、現代の私たちにも必要な“生き方のヒント”として、この神話を再発見できるはずです。

読み終える頃には、「因幡の白兎は何が言いたいのか」に対するあなた自身の答えが、きっと見つかることでしょう。

💡記事のポイント

- 因幡の白兎の物語のあらすじと背景がわかる

- 嘘やずるさが招く結果について学べる

- 思いやりや善行の価値を理解できる

- 神話に込められた道徳的な教訓を知ることができる

因幡の白兎は何が言いたい?物語から読み解く教訓と意味

- 因幡の白兎の物語を簡単に解説

- いなばのしろうさぎが伝えたいこととは?

- 因幡の白兎の教訓は何ですか?

- ワニザメとのやりとりに込められた意味

- 因幡の白兎の「怖い」側面とは?神話に潜む戒め

- 因幡の白兎のその後に学ぶ“善行”の重要性

因幡の白兎の物語を簡単に解説

因幡の白兎(いなばのしろうさぎ)は、日本最古の歴史書である『古事記』に登場する神話のひとつです。この物語は、神々の旅路と、そこに現れる一匹の白いうさぎの苦難と救済を描いています。物語の舞台は現在の鳥取県の因幡地方とされ、神話と土地の信仰が結びついた話として、今でも多くの人々に語り継がれています。

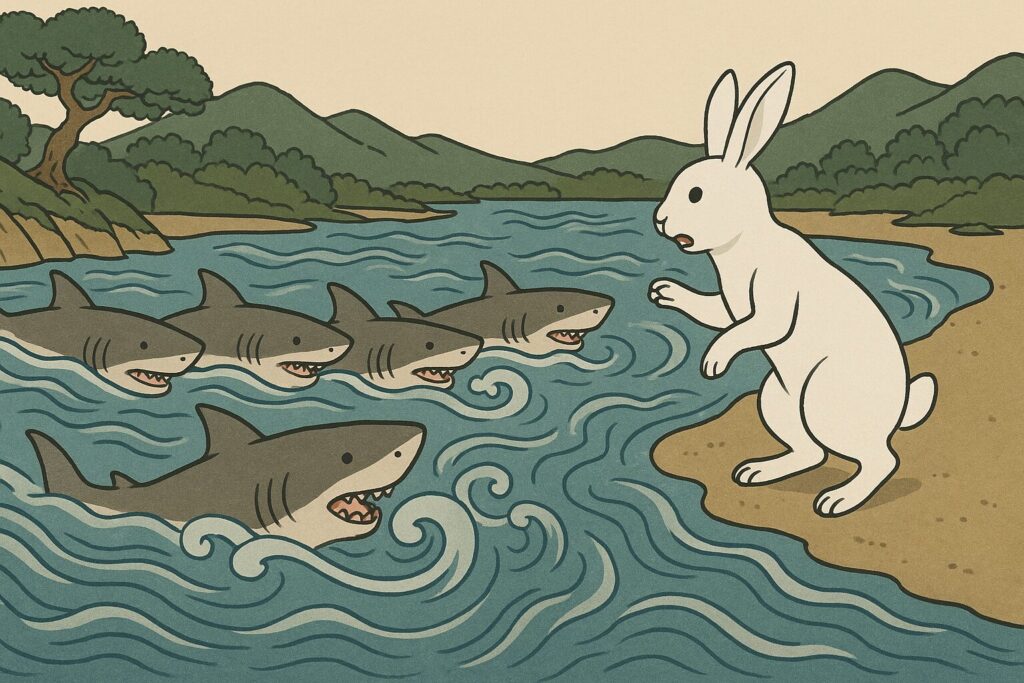

あるとき、白兎は自分が住む隠岐(おき)の島から本土の因幡へ渡ろうとします。泳げない白兎は、海を渡るために一計を案じ、近くにいたワニザメたちをだまします。「お前たちとウサギたち、どちらが数が多いか比べよう」と言って、ワニザメたちを海の上に一列に並ばせ、その背中をぴょんぴょんと飛んで渡るのです。しかし、最後の一匹を飛び越える直前、うさぎはつい本音を漏らしてしまい、「だましたのさ」と口にしてしまいます。それを聞いたワニザメは怒り、うさぎの皮をはがしてしまいました。

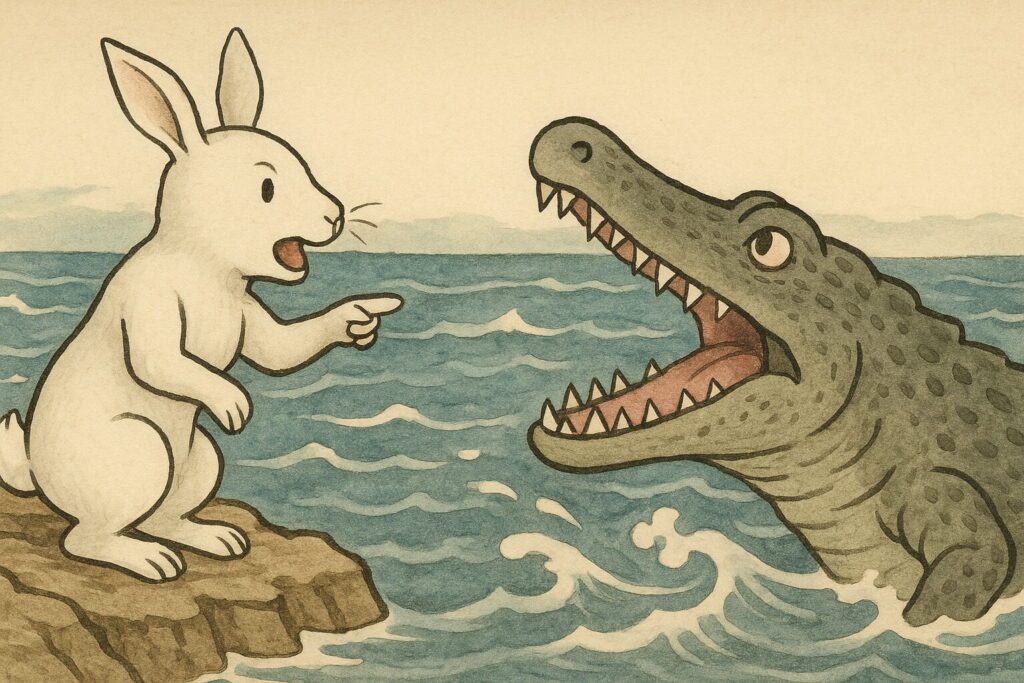

傷ついたうさぎは、そこで因幡の大国主命(おおくにぬしのみこと)という神に出会います。兄神たちはうさぎに嘘の治療法を教えますが、大国主命だけが正しい方法を伝え、ガマの穂で傷を癒すように助けました。このような展開によって、うさぎは回復し、最終的に大国主命の優しさを称える存在となります。

この物語には、知恵、嘘、罰、そして慈愛という複数のテーマが含まれており、ただの童話ではない奥深さがあります。また、出雲神話や縁結び信仰ともつながりを持っており、歴史と信仰を知る上でも重要な神話の一つとされています。

いなばのしろうさぎが伝えたいこととは?

いなばのしろうさぎが伝えたいことは、一言でまとめるなら「他人をだますことの代償と、真の優しさの価値」です。この神話には、単なる動物の失敗談やファンタジー的な面白さだけでなく、人間関係や道徳に関する教訓が随所にちりばめられています。現代の私たちにも通じる重要なメッセージが込められているのです。

まず、白兎は自分の目的を果たすためにワニザメたちを巧妙にだましました。このとき、うさぎは他者の信頼を利用し、目的達成の手段として嘘をついています。結果として、だまされたワニザメの怒りを買い、うさぎは大きな痛みを負うことになります。これは「どんなに頭が良くても、嘘は最後に自分を傷つける」という警告として読み取ることができます。

しかし、物語はそこで終わりません。むしろ、その後に続く展開こそが、この神話が伝えたい本質だと考えられます。傷ついたうさぎに対し、大国主命は親切にも適切な治療法を教えます。この行動は、単に正義感からではなく、思いやりと慈しみの心によるものです。一方で、他の神々は面白半分で誤った治療を指示しており、「知識や立場よりも、心の在り方こそが人の価値を決める」という教えが浮かび上がります。

このように考えると、いなばのしろうさぎの物語は、だまし・怒り・思いやりという三つの対照的な行動を通して、私たちに「どう生きるべきか」を問いかけているとも言えるでしょう。特に、力ではなく誠実さと優しさが、真の救いを生むという視点は、古くて新しい人生の知恵です。

因幡の白兎の教訓は何ですか?

因幡の白兎の物語から得られる教訓は、複数の観点から見ることができますが、最も大きなものは「嘘やズルは必ず自分に返ってくる」という道徳的な教えです。また、それと同時に「本当の優しさは人を救う」という、正の行動への称賛も重要な教訓のひとつです。

白兎は、嘘をついてワニザメをだますという手段を選びました。その結果、命に関わるような大きなけがを負い、自業自得の状況に陥ります。このエピソードは、目的のために手段を選ばない生き方の危険性を物語っています。たとえその場はうまくいっても、最終的には真実が明るみに出て、大きな代償を払うことになるという現実は、現代社会にも通じる点です。

一方で、もうひとつの教訓として忘れてはならないのが、「思いやりの力」です。大国主命が白兎に対して見せた行動は、強さや権力とは無縁のものでした。彼は他の神々とは異なり、見返りを求めず、純粋な気持ちで傷ついた動物に手を差し伸べました。この姿勢は、立場や能力よりも、人としての本質がどこにあるかを考えさせられる一面です。

ここから導き出されるもう一つの重要なポイントとして、「正しい知識とそれをどう使うか」があります。他の神々が白兎をさらに苦しめたのに対し、大国主命は癒しの方法として「真水で洗い、ガマの穂で包む」という正しい手順を教えました。この対比から、知識や情報は正しく扱わなければ害にもなり得るという示唆も受け取れます。

このような複数の視点を含む物語は、単に昔話として片付けるにはもったいないほどの内容を持っており、現代の価値観とも通じる普遍的なメッセージを伝えていると言えるでしょう。

ワニザメとのやりとりに込められた意味

因幡の白兎の物語の中でも、ワニザメとのやりとりは特に印象的な場面です。この場面は単なるユーモラスな逸話ではなく、知恵と慢心、そして結果としての代償を象徴する非常に意味深いエピソードだと考えられます。うさぎが海を渡るために考え出した方法は、表面上は機転が利いた策のように見えますが、そこには欺きの精神が含まれており、物語の根本的なテーマに深く関わっています。

うさぎは泳げないという自らの弱点を補うため、海に住むワニザメたちに対して「どちらの種族が多いか数比べをしよう」と持ちかけ、海の上に一列に並ばせます。そしてその背を飛びながら本土を目指します。ここまでは頭の良いうさぎの知恵として、むしろ称賛されそうな展開です。しかし、最後の一歩を踏み出す直前、うさぎは「だましたのさ」と不用意に本心を漏らしてしまいます。

この発言が意味するのは、「他者を見下す心」や「成功への油断」であり、うさぎの賢さは一瞬で傲慢さに変わります。だまされたと知ったワニザメは激怒し、うさぎの皮をはぐという残酷な報復を行います。ここで示されているのは、「知恵は時に自分を滅ぼす武器にもなり得る」という警鐘です。つまり、賢いことと正しいことは同義ではなく、知恵を使う際の動機と態度こそが問われるのです。

また、このやりとりは、人間社会でもよく見られる構造を暗示しています。自分の利益のために他人を利用したり、調子に乗って余計なことを口にしてしまったりすることで、信頼を失い、痛い目を見るというケースは珍しくありません。この場面は、単に昔話として楽しむのではなく、行動の裏にある意図がどのような結果をもたらすかを深く考える契機として捉えるべきでしょう。

因幡の白兎の「怖い」側面とは?神話に潜む戒め

因幡の白兎の物語は一見すると可愛らしいうさぎと優しい神様の心温まる話のように思われがちですが、実はその裏には「怖い」と感じさせる一面も含まれています。この「怖さ」はホラー的なものではなく、人間の本性や社会の残酷さを神話の形式を通して描いている点にあります。だからこそ、この神話は単なる昔話ではなく、深い戒めを含んだ警告とも言えるのです。

最もわかりやすいのは、うさぎが皮をはがされる場面です。これは子ども向けの話にしてはかなり衝撃的な描写であり、直接的な暴力を描いていることからも「痛み」と「報復」の現実味が伝わってきます。自らの過ちの結果とはいえ、動物に対してそこまで苛烈な罰が下ることは、読む側に強い印象を与えます。そしてもう一つ怖いのは、その後に出会った神々の対応です。

前述の通り、うさぎは多くの神に助けを求めますが、ほとんどの神は面白がって嘘の治療法を教えます。その結果、うさぎの傷はさらに悪化します。この行動は、現代の人間関係にも通じるものがあります。困っている人を見ても本気で助けず、むしろその不幸を娯楽にしてしまうような態度です。つまり、「他者の痛みに鈍感になった社会の冷たさ」や「集団の中での冷笑的な行動」が、神々のふるまいに投影されているのです。

そして最後に登場する大国主命だけが、うさぎを真剣に助けます。このコントラストがより強調されることで、物語に一層の深みが加わります。つまり、「怖さ」の中に「救い」があるという構造が、この物語の独特な魅力を形作っています。怖さとは単なる暴力描写ではなく、冷たさ、欺き、そして無関心に対する警告であり、そこから抜け出すにはどうすべきかを示すのがこの神話の役割なのです。

因幡の白兎のその後に学ぶ“善行”の重要性

因幡の白兎の物語で注目されるのは、物語の前半にある「だまし」と「罰」のシーンですが、実は後半に描かれる「その後」の展開こそが、真に重要なメッセージを持っている部分です。ここで描かれているのは、善行がいかに人を癒し、救い、社会に信頼を取り戻させるかということです。そしてこの教訓は、現代にも変わらず通用する価値を持っています。

傷ついたうさぎは、多くの神々から嘘の治療を教えられ、苦しみを深めていきます。その中で大国主命だけが真剣に耳を傾け、うさぎの痛みに共感し、正しい治療法を教えてくれます。これには大きな意味があります。大国主命の行動は、ただ知識を持っているからではなく、「相手を救いたい」という気持ちに基づいているからこそ価値があるのです。この善意があって初めて、うさぎは回復へと向かいます。

このエピソードが私たちに教えてくれるのは、善行とは見返りを求めずに行うからこそ尊いということです。そしてもう一つ注目すべき点は、その善行が巡り巡って信頼や尊敬を生むという流れです。うさぎは回復した後、大国主命に深い感謝を示しますが、この関係性は一方通行ではありません。後にうさぎは大国主命に対して「あなたはきっと成功します」と予言をします。つまり、善行は予想外の形で報われることがあるということも、この物語はさりげなく教えてくれています。

また、この展開は人間関係においても応用がききます。たとえ周囲が冷たくしても、ただ一人でも誠実に行動できる人がいれば、その人は信頼され、評価される存在になります。逆に言えば、大多数が無関心や冷笑を選ぶ中で、善行を貫くことはとても勇気のある行動です。この物語を通して、単なる親切ではなく、「本当に意味のある善行」とは何かを考えるきっかけになるのではないでしょうか。

因幡の白兎は何が言いたい?登場人物と舞台を深掘り

- 因幡の白兎の正体は神?動物?

- ワニの正体は何だったのか?

- ガマの穂の役割と癒しのシンボル

- 因幡の白兎と出雲大社の関係とは

- 因幡の白兎の舞台はどこ?

- 因幡の白兎は何県の伝承?

因幡の白兎の正体は神?動物?

因幡の白兎に登場する白いうさぎは、物語の流れを見る限りでは動物の姿をしていますが、その正体については多くの議論があり、「ただの動物ではない」と考える人も少なくありません。見た目はうさぎでありながら、言葉を話し、神に会話で接し、将来を予言するようなことまで語るこの存在は、単なる動物という枠を超えた存在として描かれています。

実際、日本神話において動物が重要な役割を果たす例は少なくありません。狐や蛇など、神の使いとして描かれることもあれば、特定の神が動物の姿を取って現れるというケースもあります。その流れの中で見ると、白兎もまた神格的な存在として位置づけられていた可能性があります。特に注目すべきなのは、物語の終盤でうさぎが大国主命に「あなたは兄神たちの中で最もふさわしい」と語る場面です。この発言は、単なるうさぎでは到底できないような予言的なものであり、神に近い視点を持つ存在として描かれていると読み取ることができます。

一方で、因幡の白兎が「動物」であることにも意味があります。神話において動物の姿をした登場人物が出てくるのは、人間や神では表現しきれない自然や本能の象徴として使われるからです。白兎は知恵を使ってワニザメをだますなど、狡猾さを持ち合わせていますが、その行動が原因で痛い目にあうという点では、人間の弱さや愚かさを代弁しているとも受け取れます。このように考えると、白兎は「神でもあり、動物でもある」という両面性を持った象徴的なキャラクターとして、神話の中で重要な役割を果たしているのです。

現在、鳥取県の白兎神社では、この白兎が「神の使い」ではなく「神そのもの」として祀られています。これにより、現代の信仰においては神格化が進み、うさぎそのものがご利益のある存在として扱われています。つまり、物語のうえでは動物として描かれていても、後世においては神としての側面が強調されているというわけです。

ワニの正体は何だったのか?

因幡の白兎の物語に登場する「ワニ」は、実は現在私たちがイメージするような熱帯の爬虫類ではありません。日本の古代神話において「ワニ」とは、必ずしも「鰐(ワニ)」を指していたわけではないのです。この点を理解することで、物語の背景や地域性に対する認識がより深まります。

古語では「ワニ」と言った場合、海に住む大きな生き物全般を意味していたとされています。特に因幡や出雲地方では、「ワニ」は「サメ」や「シャチ」のことを指す場合がありました。このため、因幡の白兎に登場するワニは、「ワニザメ」すなわちサメのことだとする説が有力です。実際、現代の研究者や歴史学者もこの見方を支持しており、海を渡るという物語の流れにおいても、海中に列を作れるサメであれば物語の構成としても自然です。

また、ワニが多数登場し、列を作って並んだという描写も重要です。これは実際のサメの生態とは異なる描き方であり、ある種の象徴的な表現であるとも考えられます。つまり、この「ワニザメたち」は、単なる魚類ではなく、障害や困難を象徴する存在として登場しているという見方もできるのです。うさぎがそれらを乗り越えていく過程は、試練や挑戦のメタファーとも捉えられます。

なお、一部の説では「ワニ」を「鮫」や「鰐」ではなく、「海神」の化身として描いている文献もあります。この説では、うさぎがだました相手は神聖な存在であり、その罰としての「皮をはがれる」という行為は、神の怒りを受けた象徴的な表現だという解釈もあります。このように「ワニの正体」は、単なる生物学的な話ではなく、神話的・象徴的な多重構造を持っている点が、因幡の白兎の奥深さの一端を成しています。

ガマの穂の役割と癒しのシンボル

物語の後半で登場する「ガマの穂」は、因幡の白兎のストーリーを語る上で欠かせない要素の一つです。この植物は単なる風景の一部ではなく、「癒し」や「回復」の象徴として極めて重要な役割を果たしています。傷ついたうさぎが回復する過程において、ガマの穂は具体的かつ実用的な手段として登場し、その効果は象徴的な意味を超えて、物語の倫理的なメッセージとも結びついています。

傷を負った白兎に対して、多くの神々は「海水で洗い、風に当たれ」と嘘の治療法を教えます。その結果、うさぎの傷はさらに悪化し、苦しみが増してしまいます。こうした対応は、無知や無責任さの象徴とも言えます。一方で、大国主命は「真水で洗い、ガマの穂の綿で包め」と具体的かつ的確な治療方法を伝えます。この違いは、相手の痛みを理解しようとする心があるかどうかを示しており、ガマの穂はその優しさと実践的な知識の象徴として物語に登場します。

古来よりガマの穂は、実際に傷の手当てや止血などの民間療法で使われてきた経緯があります。綿のような穂先は柔らかく、肌に直接触れても刺激が少ないため、応急処置として理にかなっているのです。つまり、この場面には神話的な装飾以上に、民間の知恵や自然とのつながりが色濃く反映されていると考えられます。

また、ガマの穂には「自然の癒し」というイメージも伴います。人工的な治療ではなく、自然の力で傷を癒すという点において、現代社会にも通じるナチュラルケアやホリスティックな価値観を想起させます。因幡の白兎の物語をこの視点から読み解くと、ただの神話にとどまらず、「人と自然の共生」「知恵と実践」「優しさと回復」のようなテーマが浮かび上がります。

このようにガマの穂は、物語の中で単に傷を癒すための道具ではなく、「正しい知識」と「思いやりの心」の象徴として機能しています。ガマの穂がなければ、うさぎは回復せず、大国主命の優しさも物語として成立しなかったはずです。だからこそ、この植物の役割は小さいようでいて非常に大きな意味を持っているのです。

因幡の白兎と出雲大社の関係とは

因幡の白兎の物語と出雲大社は、一見すると直接的な関係が薄いように感じるかもしれません。しかし、この二つは古代日本の神話体系において密接に関わっており、特に大国主命(おおくにぬしのみこと)という人物を通じて深い結びつきを持っています。出雲大社はこの大国主命を主祭神とする神社であり、因幡の白兎の物語における重要人物でもあります。

物語の中で、白兎が傷ついて倒れていたところに通りかかったのが大国主命です。彼は兄たちのように嘘の治療法を教えることはせず、親身になって正しい処置を伝え、うさぎを癒します。この行動は、大国主命の性格や神格が表れている部分であり、「慈悲深く、弱き者に手を差し伸べる神」というイメージの源となっています。このイメージは後に出雲大社での信仰へとつながっていきました。

また、神話上の構造として、因幡の白兎の物語は大国主命が兄神たちとともに、因幡国の八上姫に求婚する旅の途中で起きた出来事として描かれています。この旅の終着点にあるのが、出雲の地であり、そこでの出来事が大国主命の運命を大きく変えることになります。つまり、白兎との出会いが彼の神格形成や物語上の立ち位置を強く印象づける重要なエピソードになっているのです。

現代においても、出雲大社では因幡の白兎を象ったうさぎの石像が境内の随所に見られます。これは単なる装飾ではなく、「縁結びの象徴」として親しまれている存在です。うさぎは、神の優しさを受け取った存在として、人々に良縁や回復のご利益をもたらすとされており、その意味で出雲大社と密接なつながりを持ち続けています。

このように、因幡の白兎と出雲大社の関係は、神話の登場人物を通じて精神的にも信仰的にも強く結びついており、単なる昔話の一場面ではなく、今も人々の信仰と文化の中に生き続けているものなのです。

因幡の白兎の舞台はどこ?

因幡の白兎の物語が展開される舞台について考えるとき、古代の地名や地形、神話との関連を丁寧に紐解く必要があります。物語の舞台とされているのは、現在の鳥取県にあたる「因幡国(いなばのくに)」と、そこから海を隔てた「隠岐(おき)の島」です。この二つの地名は、神話の中でも具体的に記述されており、うさぎが渡ろうとした場所として重要な意味を持ちます。

物語では、白兎が隠岐の島に住んでいて、本土である因幡の国へ渡ろうとしたと描かれています。この地理関係は現在の地図に置き換えると、島根県の隠岐諸島から、鳥取県の海岸沿いへ向かう海上ルートに該当します。この距離は実際には数十キロに及ぶ海域ですが、神話的にはこの海をワニザメの背を使って渡るという幻想的な表現が用いられています。

そして、うさぎが上陸したとされる地が「白兎海岸」と呼ばれる場所で、これは実在する地名として鳥取県の海岸線に残されています。現在では「白兎神社」や「白兎海岸」といった観光地として整備され、地元の伝承とも結びついています。また、白兎神社の境内には「身を清めたとされる池」や「ガマの穂の生える湿地」が存在し、神話との関連性を強く意識した構成となっています。

このように見ると、因幡の白兎の舞台は単に架空の世界ではなく、実際の地名や地形をベースに神話が編まれていることがわかります。そしてそれは、人々が自然の風景と物語を重ね合わせることで信仰の場を形成してきた過程でもあります。つまり、物語の舞台は神話だけの空想ではなく、現在も訪れることができる「現実の場所」でありながら、精神的な意味も持つ象徴的な空間として受け継がれているのです。

因幡の白兎は何県の伝承?

因幡の白兎の物語は、鳥取県に伝わる神話として広く知られています。この神話の名称にもなっている「因幡」は、かつての律令制における「因幡国(いなばのくに)」という旧国名に由来しており、現代の行政区分では鳥取県東部がそれにあたります。つまり、この物語の起源や舞台は、鳥取県を中心とした地域に深く根差しているのです。

鳥取県には、因幡の白兎に関連する多くの場所が残されており、その代表格が「白兎海岸」と「白兎神社」です。白兎海岸は、うさぎが上陸したとされる神話上の舞台として知られており、真っ白な砂浜と穏やかな波が広がる美しい景観を誇ります。この地域一帯は「神話のふるさと」として地域の文化や観光資源としても大切にされており、毎年多くの参拝客や観光客が訪れます。

さらに、白兎神社は鳥取市白兎に位置しており、うさぎを神格化した「白兎神(はくとしん)」が祀られています。この神社では縁結びや病気平癒を祈願する人々が多く訪れ、うさぎの石像や絵馬が境内に並んでいます。神話の内容が地域の信仰と融合し、現代に至るまで地域文化の一部として根付いていることが、この神社を通じてよくわかります。

また、鳥取県の小学校ではこの神話を題材にした授業が行われることもあり、子どもたちにとっても親しみのある地域伝承となっています。このように、因幡の白兎の物語は「鳥取県の神話」であるという認識は単なる地理的な情報にとどまらず、地域の誇りやアイデンティティにもつながっていると言えるでしょう。

全国的に見れば、日本神話は奈良県や出雲地方(島根県)が注目されがちですが、因幡の白兎のように地方色の強い伝承が根付く地域も少なくありません。鳥取県においては、神話を「伝えるもの」ではなく、「今も生きるもの」として継承しており、それがこの物語の持つ普遍的な魅力と、地域独自の文化的価値の両立を支えています。

承知しました。以下に、「因幡の白兎は何が言いたいのか」を総括する見出しのもと、それぞれの箇条書きを少しだけ長文にして整理しました。語尾は引き続き「です・ます調」ではなく、「だ・である調」で統一しています。

因幡の白兎は何が言いたいのかを総括

- 因幡の白兎は、日本最古の歴史書『古事記』に登場する神話の一つである

- 物語の舞台は、現在の鳥取県東部とされる因幡の国と、隠岐の島との間で展開されている

- 白兎は泳げない自分の弱さを補うため、ワニザメたちをだまして海を渡ろうとした

- 最後に「だましたのさ」と口にしたことで、白兎は怒ったワニザメに皮をはがれてしまう

- 他人を欺く知恵やずる賢さは、一時的に成功しても最後には自らに大きな代償をもたらす

- ワニザメは単なる海の生き物ではなく、越えるべき障害や試練の象徴とも読み取れる

- 傷ついた白兎が助けを求めた多くの神々は、ふざけ半分で嘘の治療法を教えてさらに苦しめた

- 大国主命だけが誠実にうさぎの苦しみに向き合い、正しい治療法を伝えた

- 真水で洗い、ガマの穂で包むという治療法には、古来の民間療法と自然の知恵が反映されている

- 大国主命の思いやりある行動は、後に出雲大社の信仰や神格化へとつながっていった

- 白兎は神の使いにとどまらず、現代では神そのものとして祀られることもある

- 白兎の回復と感謝の場面は、無償の善意が人の未来を変える力を持つことを物語っている

- 嘘やズルによって得た結果は長続きせず、最終的に自分を傷つける形で返ってくる

- 他人の不幸に無関心だったり、面白がったりする社会の冷たさを神々の対応に重ねて描いている

- この神話は、嘘と報い、優しさと救いという対比を通して、正しい心の在り方を問いかけている

関連記事