「聖徳太子がした事」と検索しているあなたは、おそらく学校の授業や子どもの宿題、あるいは歴史への興味から彼の功績について詳しく知りたいと感じているのではないでしょうか。教科書には簡単に「聖徳太子=冠位十二階や十七条の憲法を作った人」と書かれていることが多いですが、実際の彼の足跡を丁寧にたどってみると、その背景にはもっと深くて面白い物語が広がっています。

この記事では、聖徳太子が実際に行った4つの代表的な功績をわかりやすく解説するだけでなく、その影響力や歴史的な意義、さらには「本当に存在したのか?」といった現代の視点からの疑問にも触れていきます。また、言い伝えやユニークなエピソード、小学生でも理解できるようなやさしい解説まで、幅広く網羅しています。

一人の人物が、どのようにして日本という国の形をつくり、なぜ1300年以上たった今でも語り継がれているのか。その理由を知ることで、きっとあなたの中で「聖徳太子」という存在が、ただの歴史上の人物から、ぐっと身近な存在へと変わっていくはずです。最後までじっくり読み進めてみてください。

💡記事のポイント

- 聖徳太子が行った具体的な4つの功績の内容

- それぞれの功績が日本に与えた歴史的な影響

- 聖徳太子に関する逸話や伝説の由来と背景

- 聖徳太子の実在性に関する学説や史料の見方

聖徳太子がした事とは?日本の歴史を変えた4つの功績

- 聖徳太子がしたこと4つを簡単にまとめて紹介

- 聖徳太子の4つの功績がもたらした影響とは

- 聖徳太子がしたことを小学生向けに説明すると?

- 聖徳太子がすごいと言われる理由とは

- 聖徳太子がしたことを年表でチェックしよう

- 聖徳太子といえば?代表的なエピソードまとめ

聖徳太子がしたこと4つを簡単にまとめて紹介

聖徳太子が日本の歴史において果たした役割はとても大きく、特に4つの功績がよく知られています。最初に挙げられるのは、「冠位十二階」の制定です。これは、家柄ではなく能力によって役人の位を決める制度で、当時の貴族中心の社会に大きな変化をもたらしました。位は色によって表され、身分が一目でわかるよう工夫されていたため、官僚制度の整備にもつながりました。

次に、「十七条の憲法」の制定があります。この憲法は、現代の法律とは異なり、道徳的な指針や役人としての心構えを示すものでした。特に「和を以て貴しと為す」という一文は、今でも多くの日本人に知られている有名な言葉です。この考え方は、当時の政治や人々の生活に大きな影響を与えました。

三つ目は、「仏教の奨励」です。聖徳太子は仏教に深く帰依しており、自らも仏教を学びながら、仏教寺院の建立や経典の翻訳、僧侶の育成に力を入れました。法隆寺をはじめとする多くの寺院がこの時代に建てられ、日本に仏教文化が根付くきっかけを作りました。

そして最後に、「遣隋使の派遣」があります。これは当時の中国・隋と国交を結ぶために行われた外交活動で、日本が対外的に自立した国家としての立場を示すものでもありました。特に「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」という文面は、当時の中国に対しても対等な姿勢を貫こうとした意思の表れとされています。

これら4つの事業は、それぞれ独立しているようでいて、日本という国のかたちを内政・外交・宗教の側面から整えていった、非常に戦略的な取り組みだったのです。

聖徳太子の4つの功績がもたらした影響とは

聖徳太子の4つの功績は、いずれも当時の日本にとって画期的なものであり、長い時間をかけて現代にも続く価値観や制度の基盤となっていきました。まず「冠位十二階」についてですが、この制度は、個人の能力に基づいて評価するという思想を日本に根付かせる出発点となりました。これにより、家柄だけに頼らない社会的流動性が生まれ、のちの中央集権体制への布石にもなったのです。

一方、「十七条の憲法」は、法治国家としての日本の精神的な骨組みを形成しました。当時はまだ法制度が未発達でしたが、この憲法により、役人の行動規範や国家運営の道徳的基盤が整えられ、民衆との信頼関係の構築にもつながりました。また、和を重んじるという価値観は、戦乱の多かった時代にあって重要な政治的安定の要素ともなりました。

さらに、「仏教の奨励」は宗教的・文化的な面で大きな影響をもたらしました。仏教を通じて、死後の世界観や慈悲の考え方が庶民に広まり、寺院は教育や医療の場としても機能しました。建築・絵画・彫刻といった文化芸術の発展にも仏教が果たした役割は非常に大きく、日本文化の土台の一つとして今日まで影響を与えています。

「遣隋使の派遣」による国際交流も見逃せません。中国の進んだ制度や文化、仏教の教義を取り入れることで、日本は飛躍的に発展していきました。加えて、独立した国家として中国に対等に接する外交姿勢は、国としての誇りを内外に示すものであり、日本人の国家意識の形成にも影響を与えました。

このように、聖徳太子の功績は単なる歴史的事実にとどまらず、その後の政治、宗教、文化、外交の方向性に大きな足跡を残しています。現代に生きる私たちにとっても、その影響を見逃すことはできません。

聖徳太子がしたことを小学生向けに説明すると?

聖徳太子は、むかしの日本でとても大切なことをたくさんした人です。みんなが仲よくできるようにルールを作ったり、外国と友だちになったり、日本をもっとよい国にするためにがんばりました。

まず一つめは、「冠位十二階(かんいじゅうにかい)」というしくみを作ったことです。これは、おしごとをする人にじゅんばんをつけて、がんばった人がえらくなれるようにしたものです。そのときまでの日本では、えらい人はうまれた家で決まっていました。でも聖徳太子は、「がんばった人が上に行けるようにしよう」と考えたのです。

二つめは、「十七条のけんぽう」というルールを作ったことです。これは、「けんかしないで話し合おう」や「目上の人の言うことをしっかり聞こう」など、みんなが気持ちよくくらせるようにするためのルールでした。とくに「和(わ)を大切にしよう」という考えは、今でも学校や家で大事にされています。

三つめは、仏教(ぶっきょう)というしゅうきょうを日本にひろめたことです。仏教は、人にやさしくしようという教えで、心が落ちついたり、こわい気もちがへったりします。聖徳太子はお寺をたくさん作って、お坊さんに勉強させたり、仏さまのおしえを広めたりしました。

四つめは、「遣隋使(けんずいし)」という外国へのおつかいを出したことです。これは中国(ちゅうごく)という国に人を送って、日本がどんな国かを知ってもらったり、中国のよいところをまなんだりするためでした。そのことで、日本はもっとすごい国に成長していきました。

このように、聖徳太子はただのお金持ちや王子さまではなく、日本の未来をかんがえて、大事なことをいくつもした人なんです。今、学校で勉強できることや、安心してくらせることの中にも、聖徳太子がのこしてくれたアイデアがあるのです。

聖徳太子がすごいと言われる理由とは

聖徳太子が「すごい人物」として語り継がれているのは、彼がただの皇族ではなく、日本という国の土台づくりに深く関わったからです。当時の日本はまだ統一された国家とは言えず、政治や宗教、外交などが未発達な状態でした。その中で、聖徳太子は誰よりも早く時代の流れを読み、さまざまな改革を行いました。こうした先見性と行動力が「すごい」と言われる最大の理由です。

まず注目されるのは、官僚制度を整備するために「冠位十二階」を制定したことです。この制度は、役職の序列を明確にし、個人の能力によって地位が決まるようにしました。家柄に頼らない評価制度を取り入れた点は、非常に進んだ考え方だったと言えます。これにより、政治の中で公平さや実力主義が少しずつ根付き始めました。

また、聖徳太子は「十七条の憲法」を作り、人々に道徳的な指針を示しました。この中で最も有名な一文が「和を以て貴しと為す」という言葉です。他人と争わず、協力し合うことの大切さを強調したこの考えは、日本人の精神文化の基盤となり、今でも学校や職場、家庭などさまざまな場面で重視されています。

さらに、仏教を広めたことも彼の大きな功績です。当時、仏教はまだ新しい宗教でしたが、聖徳太子は仏教の教えが人々の心を穏やかにし、社会全体に良い影響をもたらすと考え、自ら学びながらその普及に努めました。法隆寺の建立をはじめとする仏教寺院の建設は、日本の宗教と文化の発展に大きく貢献しました。

外交面でも優れた能力を発揮し、隋という大国に遣隋使を送ったことで、日本が一国として対等に扱われる道を切り開きました。このときの「日出ずる処の天子~」という手紙の文面は、日本の誇りと自立心を強く表したものとして有名です。

このように、聖徳太子がすごいと言われるのは、制度改革・精神的指針・文化振興・外交戦略と、あらゆる面で時代を先取りした行動をとり、日本の基盤を築いたからなのです。

聖徳太子がしたことを年表でチェックしよう

聖徳太子の生涯を年表でたどると、彼がどのようなタイミングで日本に大きな影響を与えたかが明確になります。ここでは、彼の活動の流れを時系列で紹介しながら、それぞれの意味や背景についても詳しく見ていきましょう。

574年(敏達天皇3年)

聖徳太子は用明天皇の子として誕生しました。この時代、日本では仏教と神道の対立が起こっており、国内はまだ統一された方向性を持っていませんでした。

587年(用明天皇2年)

物部氏と蘇我氏の対立により、日本の政局は混乱していました。蘇我馬子とともに仏教を支持し、物部守屋との戦いに勝利することで、仏教の公認に大きく近づきました。この勝利が、のちの仏教振興の布石となります。

593年(推古天皇元年)

聖徳太子が摂政に就任しました。日本初の女帝である推古天皇を助けて政治を行い、太子自身が実質的に国を動かしていく中心人物となります。

594年

仏教を厚く信仰することを国の方針とする「崇仏政策」が行われました。ここから仏教の寺院建設や経典研究が本格化します。

603年

「冠位十二階」が制定されました。これは、能力に応じて役人を登用する画期的な制度で、日本における官僚制度の出発点となります。

604年

「十七条の憲法」が制定されました。これは法ではなく道徳的な規範を示したもので、国家運営の理念として後世に大きな影響を与えました。

607年

小野妹子を遣隋使として隋に派遣。このときの国書が、対等外交を示す「日出ずる処の天子~」という有名な表現を含んでおり、日本の独立性を主張したものでした。

622年

聖徳太子が亡くなりました。この時代、日本はまだ律令制度や中央集権体制が整っておらず、太子の死後もその志は受け継がれていきます。

このように年表形式で整理すると、聖徳太子の政治的・宗教的な取り組みが、決して一時的なものではなく、長期的な視野に基づいていたことがわかります。彼の行動はひとつひとつが繋がっており、日本の基盤形成に深く関わっていたことが見て取れるでしょう。

聖徳太子といえば?代表的なエピソードまとめ

「聖徳太子といえば?」と聞かれて多くの人が思い浮かべるのは、彼がとても賢く、公平で、先進的な考えを持っていたということです。実際、聖徳太子にまつわるエピソードには、その性格や能力をよく表すものがいくつも存在します。ここでは、そんな代表的なエピソードを紹介します。

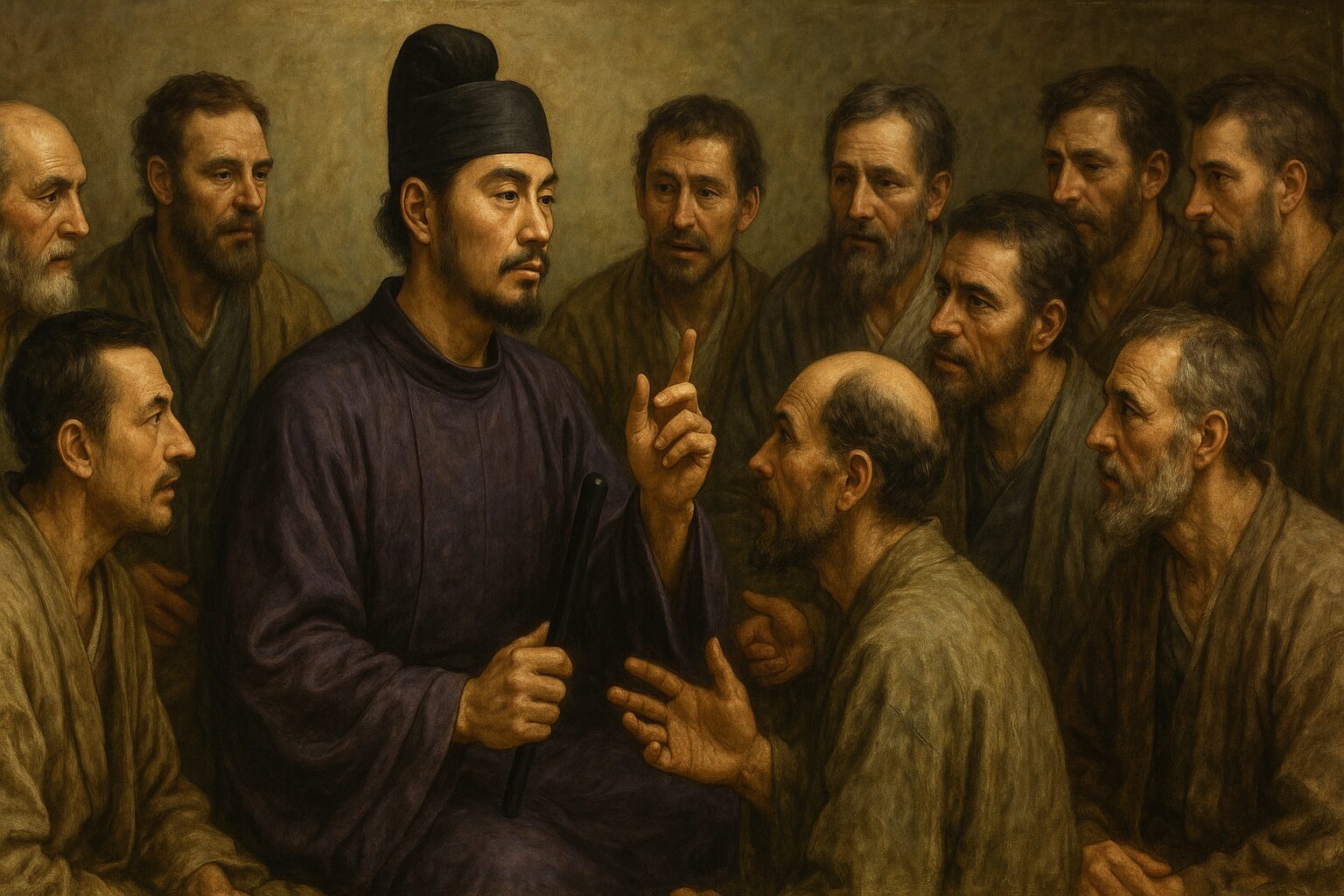

まず有名なのが、「一度に十人の話を聞き分けた」という逸話です。この話は、十人の人が一斉に意見を言っても、聖徳太子はそれぞれの話の内容を正確に理解できたというもので、彼の知性や冷静さを象徴するエピソードとして語られています。ただし、これは実話というよりも、聖徳太子の聡明さを強調するための伝説に近いものと考えられています。

次に挙げられるのは、仏教に深く帰依していたことです。彼は「三経義疏(さんぎょうぎしょ)」という仏教の教えをまとめた書物を自ら書き、仏教の考えを日本に広めようと努力しました。このような行動から、単なる信仰者ではなく、知識人としての顔も持っていたことがわかります。

また、外交のエピソードも重要です。隋に送った国書の中で「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」という言葉を使ったことで、日本が中国と対等に向き合う姿勢を示しました。これは当時としては非常に大胆な言い方であり、外交における自信と先見性を感じさせます。

さらに、庶民に対しても公平な姿勢で接していたとされる話があります。ある日、農民が訴え出たことを聞いた太子は、位の高い人物ではなく農民の話を優先的に聞いたという話です。このエピソードは、太子が身分に関係なく人を尊重したことを伝えています。

このように、聖徳太子といえば、賢さ・信仰心・公平さ・先進的な外交感覚といった多面的な人物像が浮かび上がります。こうした人物が古代日本の政治や文化を導いたことは、まさに歴史的な偉業であったと言えるでしょう。

聖徳太子がした事は本当か?存在の真偽と歴史的検証

- 聖徳太子とは?実像と伝説の間にある人物像

- 聖徳太子はいなかった説とは?学者の意見と背景

- 聖徳太子は本当にいるか?史料から読み解く存在

- 聖徳太子じゃないんだから…現代でも使われる言葉の由来

- 聖徳太子の死因は?その最期と残された記録

- 聖徳太子 太子としての役割と称号の意味

聖徳太子とは?実像と伝説の間にある人物像

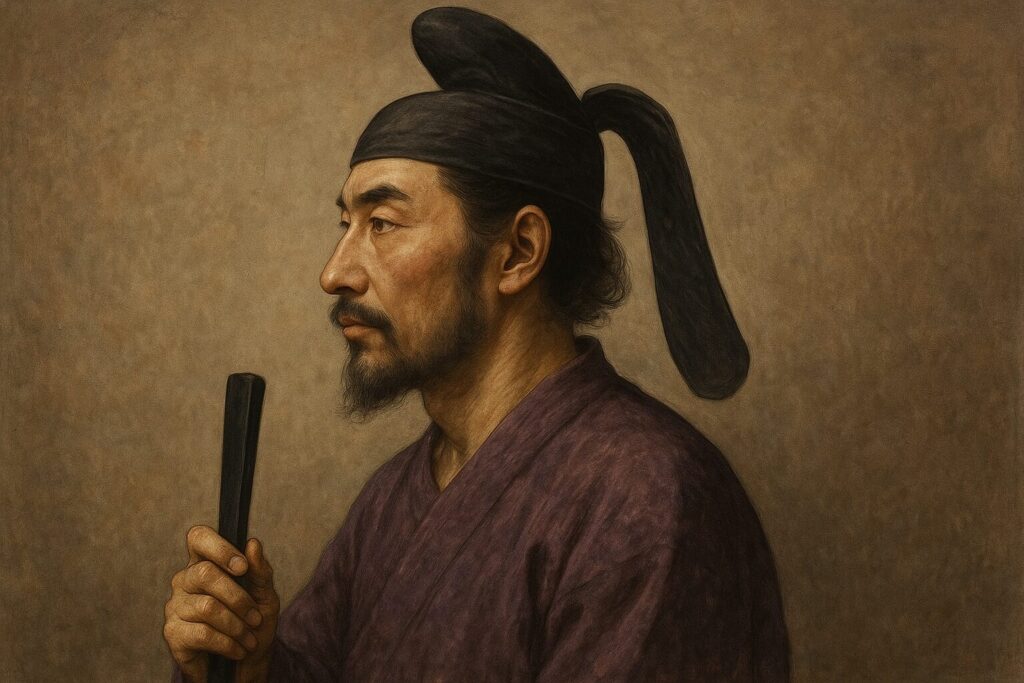

聖徳太子とは、日本の古代史において特に重要な人物のひとりです。彼の本名は厩戸皇子(うまやどのおうじ)であり、推古天皇の摂政として活躍しました。日本で初めて本格的な中央集権的政治体制の礎を築いた存在として知られており、その思想や制度は後の時代にも長く影響を与えました。しかし一方で、彼に関する逸話には現実離れした伝説も多く含まれており、「実像」と「神話的存在」との境界が曖昧になっている点が特徴です。

古代の日本では、政治と宗教、神話が強く結びついており、天皇や皇族はしばしば神格化されてきました。聖徳太子もその例外ではなく、特に江戸時代以降には「国家を救った賢人」として神聖視されるようになります。例えば、「一度に十人の話を聞き分けた」という有名な逸話は、冷静で公正な人格を象徴するものとして知られていますが、現代の視点から見れば明らかに非現実的です。このような話が広まった背景には、聖徳太子を模範的な人物として語り継ぐことで、統治の正当性や道徳を広めるという意図も含まれていたと考えられます。

また、仏教との深い関係も太子のイメージに強く影響しています。太子は仏教を国の中心的な宗教として位置付け、法隆寺などの寺院建立を支援し、自ら経典の注釈書も書いたと伝えられています。こうした活動から、宗教的指導者としての側面が際立っていきました。その結果、彼は単なる政治家というよりも「宗教的賢人」として語られるようになり、後世において神格化されたのです。

このように言うと、聖徳太子が完全に伝説上の人物に思えるかもしれませんが、当時の歴史書や古文書には、彼が実在の人物であったことを裏付ける記述も多く残されています。例えば『日本書紀』や『古事記』には、彼の政治的行動や言動に関する記録が比較的具体的に記されています。ただし、これらの史料も編纂されたのは太子の死後であり、多少の脚色や政治的意図が加わっている可能性がある点には注意が必要です。

つまり、聖徳太子とは「実際にいた人物」である一方で、「理想像を投影された存在」でもあります。政治家、宗教家、そして道徳の体現者としての側面が重なり合い、時代によって多様なイメージで語られてきた点こそ、彼が今もなお語り継がれる理由なのかもしれません。

聖徳太子はいなかった説とは?学者の意見と背景

「聖徳太子はいなかった」という説を聞くと、多くの人が驚くかもしれません。しかし近年、歴史学の分野ではこのような議論が一定の支持を集めています。この説が主張される背景には、太子に関する史料の信頼性や、伝承内容の誇張性に対する疑問があるのです。

この考え方は「聖徳太子虚構説」とも呼ばれています。主に1970年代以降、一部の歴史学者によって提唱されはじめました。彼らの主張のひとつは、聖徳太子に関する記述の多くが、彼の死後に編纂された『日本書紀』などの史料に偏っている点にあります。特に、政治的に安定を図りたい当時の支配者たちが、自らの正当性を裏付けるために、理想化された人物像を作り上げたのではないかという指摘がなされています。

例えば、聖徳太子が「十七条の憲法」を書いた、仏教を国教とした、というような大きな功績は、実際には複数の人物や時代の流れによって段階的に達成された可能性もあります。そうした中で、後から振り返って一人の人物にまとめて功績を帰属させたという解釈です。

また、「厩戸皇子」と「聖徳太子」という名前が、同一人物かどうかも問題視されています。古代の記録では、厩戸皇子の名前はある程度確認されていますが、「聖徳太子」という称号は、太子の死後、かなり後の時代になって使われるようになったとも言われています。これが事実であれば、「聖徳太子」という名前そのものが、政治的あるいは宗教的意図をもって創作された可能性があると見なされるのです。

ただし、この「いなかった説」が主流というわけではありません。多くの歴史学者は、聖徳太子は実在したが、その人物像は後の時代に理想化されたという立場を取っています。完全なフィクションではなく、実在の人物をベースにした神格化という見方の方が、歴史的な整合性があるとされています。

このように、「聖徳太子はいなかった説」は、史実をより正確に捉えようとする現代の歴史研究の中で出てきた一つの見解です。私たちが歴史を学ぶ上で大切なのは、一つの説にとらわれるのではなく、複数の視点から事実を多角的に考える姿勢ではないでしょうか。

聖徳太子は本当にいるか?史料から読み解く存在

聖徳太子が本当に存在したのかどうかを考えるうえで、鍵となるのは古代史料の読み解き方です。彼の存在に関する記録は主に『日本書紀』『古事記』といった記録に見られますが、それらには事実と伝説が入り混じっているため、慎重な読み取りが求められます。

まず、『日本書紀』は聖徳太子に関する最も有名な記録です。ここでは彼が推古天皇の摂政として政治を執り行い、「十七条の憲法」や「冠位十二階制度」を制定したと記されています。また、仏教を積極的に取り入れ、外交では遣隋使を派遣するなど、非常に先進的な取り組みを行ったとされています。これらの情報は、太子の実在性を肯定するうえでの根拠として広く認識されています。

一方で、こうした史料は後世の政治的意図や文化的背景の影響を強く受けているとも考えられます。例えば、『日本書紀』は奈良時代に編纂されたものであり、当時の支配者が自らの正統性を補強するため、過去の人物像を理想化して記述している可能性もあります。このため、そこに書かれている内容すべてを事実として受け取るのは難しい部分もあります。

それでも、太子に関する記述が一貫して複数の史料に現れることから、彼が全くの架空の人物だという見方は少数派です。『法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘』や『上宮聖徳法王帝説』など、仏教関係の記録や寺院の創建伝承にも彼の名前が見られることは、その実在を補強する一つの要素とされています。

さらに、近年の考古学的な研究においても、聖徳太子とされる時代の遺構や遺物がいくつか発見されており、これらは史実を裏付ける手がかりになりつつあります。例えば、太子が建立に関与したとされる法隆寺は現存する世界最古の木造建築であり、単なる伝説で片付けられない具体性を持っています。

このように、聖徳太子が「本当にいたかどうか」を完全に断定することは現時点では困難ですが、多くの史料や遺構を通して、実在した可能性が非常に高いと考えられています。過去の人物を知るためには、神話や伝説に惑わされることなく、客観的な資料に基づいて多面的に判断する姿勢が重要です。

聖徳太子じゃないんだから…現代でも使われる言葉の由来

「聖徳太子じゃないんだから」というフレーズを耳にしたことがある人は多いかもしれません。特に、誰かが一度に多くの人の話を聞き取ろうとする場面や、無理難題を求められたときに、少し皮肉や冗談を込めて使われることが一般的です。この言葉は一見軽いジョークのように思えますが、実は聖徳太子にまつわる非常に有名な逸話が元になっています。

古くから語り継がれてきた伝承によれば、聖徳太子は「一度に十人の訴えを聞き分けることができた」とされています。これは、十人が同時に話しても、太子はその全員の主張や意見を正確に理解し、適切な判断を下したという逸話です。現代の常識で考えれば非常に難しいことに思えますが、この話は彼の聡明さ、公平性、そして神聖さを象徴するものとして広く伝わっています。

この伝説が時代を越えて日常的な言い回しへと変化したのが「聖徳太子じゃないんだから」という表現です。実際の会話では、「そんなに一気に話されても理解できないよ」「同時にいろんなこと頼まれても無理だよ」といったニュアンスで使われることが多く、相手に対して「限界があることを理解してほしい」というメッセージが込められています。

また、この言葉の面白さは、伝説の偉人を引き合いに出すことで、軽く笑いを誘いつつも過度な要求を和らげる効果がある点にあります。特にビジネスシーンや学校など、堅苦しくなりがちな場面でも使いやすい言い回しとして、多くの人に受け入れられています。

しかし一方で、近年では「本当にそんなことができたのか」という疑問も強まっており、この逸話を事実として受け取る歴史学者は少なくなっています。そのため、あくまでも“伝説的な能力”をユーモラスに引き合いに出しているという理解が必要です。

このように、「聖徳太子じゃないんだから」という言葉は、歴史上の人物にまつわる逸話が現代にも生き続けている一例であり、言葉としての寿命の長さや文化的な定着度を示す興味深い表現だといえるでしょう。

聖徳太子の死因は?その最期と残された記録

聖徳太子は、日本史に名を刻む偉人として知られていますが、その最期についてはあまり詳細が語られることが少ないかもしれません。彼がどのような最期を迎えたのか、またその死が当時の人々にどのような影響を与えたのかについて見ていくと、彼の存在が単なる歴史上の人物以上の意味を持っていたことがわかります。

まず、聖徳太子の死について記されている最も代表的な資料は『日本書紀』です。そこには、622年2月22日、聖徳太子が亡くなったという記録があります。しかし、肝心の死因については具体的に記されておらず、「薨(こう)ず」とだけ表現されています。この言葉は、皇族や高貴な人物の死去を意味するものであり、現代で言う「死因」に相当するような詳細な情報は含まれていません。

これにはいくつかの理由が考えられます。一つには、当時の日本における死に対する記録のあり方が、今とは大きく異なっていた点が挙げられます。死そのものが神聖視されたり、逆に穢れとみなされたりする文化的背景があったため、死因を具体的に記すことは敬遠されていた可能性があります。また、聖徳太子が後世において神格化されたこともあり、彼の死を「人間的な終わり」として描くよりも、「聖なる存在の昇天」のようにとらえたかった意図もあったのかもしれません。

さらに、聖徳太子の死後まもなくして、彼の子である山背大兄王も政争の中で命を落としています。これは、太子が生きていた間には保たれていた勢力バランスが崩れ、政治的混乱が起こったことを意味します。そのため、聖徳太子の死は、単なる一人の指導者の死去というよりも、日本の政治体制における大きな転換点となったと見ることができます。

現在の医学的視点から見て、太子がどのような病気で亡くなったのかを推測することは困難です。しかし、激務の中で多くの制度改革や外交を同時に行っていたことを考えると、過労やストレスが彼の健康に影響を及ぼしていた可能性もあります。

このように、聖徳太子の死因は明確にはわかっていないものの、彼の死が日本の歴史に与えた衝撃や、その後の混乱を見ると、まさに「時代の終わり」を象徴する出来事であったことは間違いありません。

聖徳太子 太子としての役割と称号の意味

「聖徳太子」という名前は、今では一人の人物の通称のように使われていますが、実際にはこの「太子」という言葉自体に特別な意味があります。太子とは、基本的に皇位を継ぐ可能性のある皇族男子、つまり「皇太子」を指す言葉であり、当時の王権継承制度における重要な役職でした。

聖徳太子は、用明天皇の第二皇子として生まれ、推古天皇の摂政として政治を担当しました。推古天皇は日本で初めての女性天皇であり、その統治を実務的に支えていたのが聖徳太子です。摂政とは、天皇が幼少または女性である場合などに、代わりに政務を執り行う役職であり、天皇に次ぐ強大な権限を持っていました。このことからも、聖徳太子は単なる皇族ではなく、事実上の政治的リーダーであったといえるでしょう。

また、「聖徳」という名前そのものも、彼の生前から使われていたわけではありません。この称号が広く使われるようになったのは、太子の死後数十年経ってからであり、仏教的徳行や政治的功績を称える意味合いで後の人々によって名付けられました。つまり、「聖なる徳を持つ太子」という意味を込めた美称だったのです。

こうした経緯から見ると、「太子」という役割と「聖徳太子」という称号は、彼の実際の立場と、後世の評価が組み合わさって形成されたものだとわかります。特に、仏教を重視した政策や、平和と秩序を説いた十七条憲法の存在が、「聖徳=道徳的に優れた存在」としてのイメージを強く後押ししました。

一方で、太子という称号には、政治的な緊張や責任も伴っていました。皇位継承の争いが絶えなかったこの時代において、太子の立場は決して安定したものではなく、実際、太子の子である山背大兄王も後に政争の中で自害に追い込まれています。そのような歴史的事実からも、聖徳太子の時代が決して平和一色ではなかったことがうかがえます。

このように、「太子」としての聖徳太子は、政治と宗教の両面で重い責任を背負っていた存在であり、「聖徳太子」という称号は、そうした彼の多面的な役割を象徴的に表現したものだと言えるのです。

聖徳太子がした事の4つの功績を総まとめ

- 家柄ではなく能力によって役職を決める冠位十二階を導入し、実力主義の基盤を築いた

- 政治の道徳的な指針として十七条の憲法を制定し、和を尊ぶ価値観を広めた

- 仏教を国家レベルで奨励し、信仰と文化の発展に深く貢献した

- 法隆寺をはじめとする仏教寺院の建立を支援し、宗教と芸術の拠点を整えた

- 遣隋使を派遣して中国との国交を開き、日本の国際的地位向上を図った

- 国書で「日出ずる処の天子」と記し、中国と対等な関係を築こうとした

- 和を以て貴しと為すという理念を国政に反映させ、平和的な統治を目指した

- 小野妹子を外交使節に任命し、日本の文化吸収と発信の窓口を作った

- 民衆の訴えに耳を傾けたとされる逸話から、公平な政治姿勢がうかがえる

- 仏教寺院を通して教育や医療の提供を進め、福祉的役割も果たした

- 経典の注釈書「三経義疏」の著者とされ、仏教思想の深化に関わった

- 中央集権体制の礎となる官僚制度の整備に取り組み、政治構造を明確にした

- 推古天皇の摂政として政務を主導し、女性天皇の時代を支えた実績がある

- 死後も信仰と尊敬の対象とされ、精神的支柱として後世に影響を与えた

- 現代の日本語表現や慣用句にも名を残し、文化的存在として語り継がれている

関連記事