京都にある世界遺産・下鴨神社は、歴史と自然に包まれた神聖な場所として知られていますが、中でも特に注目を集めているのが種類豊富なお守りです。「下鴨神社のお守り」と検索してこのページにたどり着いた方は、そのご利益や人気の理由、授与される場所や販売時間について詳しく知りたいのではないでしょうか。

本記事では、レース素材を使った美しいお守りや、指輪の形をした珍しいタイプ、健康祈願で支持を集める水守りといった有名なお守りを中心に、下鴨神社の魅力をわかりやすく解説していきます。また、季節限定で授与される四季守(雪)の特徴やご利益、値段に加え、返納の方法や郵送での入手が可能かどうかについても丁寧にご紹介します。

どこでどんなお守りが手に入るのか、どの時間帯に訪れるのがベストなのかなど、初めて訪れる方にも役立つ実用的な情報を網羅しました。ぜひこの記事を参考に、あなたにぴったりの下鴨神社のお守りを見つけてみてください。

💡記事のポイント

- 授与所ごとのお守りの種類と特徴

- 人気のあるお守りとそのご利益

- お守りの販売時間や授与タイミング

- お守りの返納や郵送対応の有無

下鴨神社のお守りが人気の理由とは

- お守りの販売場所まとめ

- お守りの販売時間は?

- 指輪タイプのお守りとは

- 繊細で美しいレースのお守りとは

- 健康祈願の水守りが人気の理由

お守りの販売場所まとめ

下鴨神社でお守りを授与してもらえる場所は、複数の授与所に分かれています。それぞれの授与所には限定のお守りが用意されていることもあり、訪れる前に場所ごとの特徴を知っておくとスムーズです。

まず、代表的な授与所は「中門前の授与所」です。こちらは本殿に最も近く、多くの定番お守りや御朱印を扱っています。初めて下鴨神社を訪れる方や、迷った場合はこちらを訪れるのが安心です。

次に「相生社(あいおいのやしろ)」の横にある授与所では、縁結びに関するお守りが豊富に揃っています。特に人気なのが、指輪の形をした「相の環守(あいのわまもり)」や、手首に巻くタイプの「葵紐」など。相生社は縁結びのご利益で有名な産霊神(むすひのかみ)を祀っており、恋愛成就や人間関係を大切にしたい方にとっては見逃せないスポットです。

また、「河合神社」の授与所では、美麗祈願に特化したお守りが授与されています。代表的なのは鏡に貼って使う「御鏡守」や、手鏡の形をした「鏡絵馬」。特に女性を中心に人気が高く、美しさにまつわる願いを込めて授かる方が多い場所です。

そして、「みたらし授与所」はみたらし池のそばに位置しています。ここでは、水にちなんだお守りが授与されており、中でもビー玉のように透明感のある「水守」は、病気平癒や無病息災を願う方から支持を集めています。

このように、下鴨神社には4つの主要な授与所があり、それぞれに個性と特徴があります。参拝の目的や願いごとに応じて、訪れる授与所を選ぶとより心に響くお守りと出会えるでしょう。なお、人気のある授与所は混雑することもあるため、時間に余裕を持って訪れるのがおすすめです。

お守りの販売時間は?

下鴨神社のお守りが授与される時間帯は、訪問計画を立てる上でとても重要なポイントです。神社は早朝から開門しているものの、お守りの授与所が開いている時間帯は限られています。

一般的に、お守りの授与時間は「9:00〜16:30」頃までとされています。ただし、季節や特別行事の影響によって若干変動する可能性があります。例えば、年始の初詣期間中や大きな祭事の前後では、混雑対応のために臨時で時間が変更されることがあります。そのため、確実に授与を受けたい場合は、事前に公式サイトや社務所への電話確認をしておくと安心です。

なお、神社自体の開門時間は6:30からとなっており、早朝の参拝は可能ですが、その時間帯は授与所がまだ開いていない点に注意が必要です。せっかくの参拝でお守りを授かりたいと考えている場合は、9時以降に境内を訪れるようにしましょう。

また、授与所によっては取り扱っているお守りの種類や在庫が異なるため、特定のお守りを目当てにしている場合は早めの時間帯に訪問するのがおすすめです。特に、限定品や数量限定のお守りは午前中で品切れになることもあります。

一方で、午後遅くに訪れると、授与所の閉所時間が近づいていて、ゆっくり選べなかったり、一部のお守りが授与停止となっていたりする可能性もあるため注意が必要です。

このように、下鴨神社のお守りの販売時間を把握しておくことで、無駄のない参拝が実現できます。計画的に訪れることで、心から納得できるお守りとの出会いが期待できるでしょう。

指輪タイプのお守りとは

下鴨神社で授与されている指輪タイプのお守りは、「相の環守(あいのわまもり)」と呼ばれています。このお守りは、一般的なお守りとは異なり、実際に指にはめられるリング状のデザインが特徴です。神社で指輪を授かれるという点は非常に珍しく、多くの参拝者の注目を集めています。

この「相の環守」は、下鴨神社の末社である「相生社(あいおいのやしろ)」でのみ授与されています。相生社には縁結びの神様「産霊神(むすひのかみ)」が祀られており、人と人、あるいは人と神様とのご縁を結んでくれるとされています。つまり、この指輪型お守りは、良縁成就を祈願する特別なアイテムといえるでしょう。

デザイン面でも非常に凝っており、指輪のモチーフは下鴨神社の神紋「双葉葵(ふたばあおい)」の葉をかたどっています。キラリと光るストーンは「ダンシングストーン」と呼ばれる構造で、手の動きに合わせて揺れながら輝きを放ちます。このさりげない動きが美しく、まるで本物のアクセサリーのようです。

サイズはフリーサイズ(おおよそ9号程度)で、誰でも身につけやすい仕様です。さらに、リングの内側には「相の環守」と「下鴨神社」の刻印が入っており、装飾品としての完成度も高いといえます。

ただし、ファッション感覚で身につけられる反面、大切な意味が込められたお守りであることを忘れてはいけません。日常的に使う場合も、丁寧に扱うよう心がけたいところです。また、授与は相生社の授与所限定で行われているため、他の授与所では手に入らない点にも注意が必要です。

このように「相の環守」は、身につけることでご利益を感じやすく、見た目も美しい特別なお守りです。恋愛成就を願う方や、大切な人との縁を強く結びたいと考える方にとって、非常に心強いアイテムとなるでしょう。

繊細で美しいレースのお守りとは

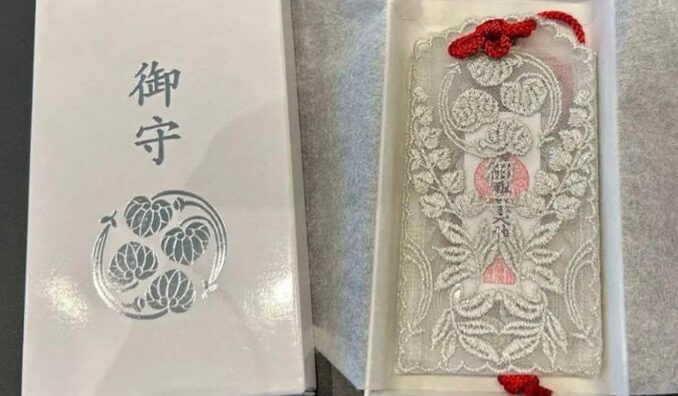

下鴨神社の中でも特に人気が高いお守りの一つに「レース守り(レースのお守り)」があります。このお守りは、その名の通り、繊細なレース素材を使って作られた非常に珍しいタイプのお守りです。一般的なお守りは布製でしっかりとした印象がありますが、レース守りは透け感のある優雅な雰囲気が漂い、まるでアクセサリーやファッション小物のような美しさを持っています。

レース守りのモチーフには、下鴨神社の神紋である「双葉葵」や藤の花などが繊細に刺繍されており、光の角度によってやさしく透けるそのデザインは、手に取るだけで心が晴れるような感覚を与えてくれます。このようなビジュアルの美しさから、SNSなどでもたびたび話題に上がり、特に若い女性を中心に人気を集めています。

ご利益としては「開運招福」が祈願されており、日々の生活に幸運を呼び込むことを願って授かる方が多いです。シンプルで持ち歩きやすいことから、カバンの中やお財布に入れて常に携帯する方も少なくありません。繊細ながらも耐久性があり、しっかりと縫製されているため、日常使いにも適しています。

一方で、レースという素材の性質上、取り扱いには多少の注意が必要です。引っかけや汚れに弱いため、バッグの中に無造作に入れるのではなく、小さなポーチに入れて保管するなど、丁寧に扱うことをおすすめします。

また、レース守りには「安産」祈願専用のタイプもあり、ふっくらとしたフォルムでやさしい印象に仕上がっています。目的に応じて選ぶことができる点も、他のお守りにはない魅力の一つといえるでしょう。

このように、レースのお守りは下鴨神社らしい美意識と伝統が融合した特別な授与品です。目に見える美しさと、内面からの幸せを願う気持ちがひとつになったお守りとして、多くの人々にとって大切な存在となっています。初めて訪れる方にとっても、下鴨神社の魅力を象徴するアイテムとしておすすめできる一品です。

健康祈願の水守りが人気の理由

下鴨神社で授与されている「水守(みずまもり)」は、病気平癒や無病息災を願う方に特に人気の高いお守りです。その人気の背景には、見た目の美しさと意味の深さ、そして授与場所の由来が関係しています。

まず、この水守が授与されている場所は、境内にある「みたらし池」のそばにある授与所です。みたらし池は、古くから禊(みそぎ)の場として神聖視されており、池の水には穢れを祓う力があるとされています。この池から着想を得て作られたのが水守であり、まさに健康や清めを象徴するお守りといえるでしょう。

特徴的なのは、その外見です。水守はビー玉のように透き通った球体の中に、水のような液体が入っており、光にかざすとキラキラと輝きます。コンパクトで携帯しやすく、見た目にも癒されることから、お守りというよりは美しい小物のように感じる人も多いようです。日常的に持ち歩くことで、自然と心が穏やかになり、健康への意識も高まるという声もあります。

また、このお守りにはちょっとした言い伝えがあります。それは「中の水が減ったとき、持ち主の身代わりになってくれた」というものです。もちろん科学的な理由は明らかではありませんが、このようなエピソードが語り継がれていることで、より神秘的な存在として捉えられています。持ち主を守ってくれるという実感が得られるため、特に体調を崩しがちな方や、大切な人の健康を願う方にとっては心強いお守りとなっています。

ただし、ガラスや樹脂のような素材でできているため、強い衝撃や高温には注意が必要です。バッグに入れる際はケースやポーチに入れるなど、丁寧に扱うことをおすすめします。

こうした意味やデザイン性、そして授与場所の神聖さが組み合わさり、水守は多くの人々に選ばれているのです。体の健康だけでなく、心の安らぎをもたらしてくれるお守りとして、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。

下鴨神社のお守りを選ぶ前に知りたいこと

- 有名なお守り一覧とその魅力

- 四季守(雪)のデザインと特徴

- 四季守の値段と購入の目安

- 四季守のご利益とは何か

- お守りの返納方法と注意点

- お守りを郵送で入手できる?

有名なお守り一覧とその魅力

鴨神社では、数多くの種類のお守りが授与されており、それぞれに異なるご利益やデザインの特徴があります。中でも特に多くの参拝者に知られている「有名なお守り」には、それぞれ強い人気の理由があります。ここではその代表的なお守りをいくつかご紹介します。

まず、最も目を引くのが「レース守り」です。レース素材を用いた繊細で美しいデザインが特徴で、開運招福のご利益があります。見た目が華やかで、手に取った瞬間から気持ちが明るくなるような魅力を持っており、特に女性の参拝者から高い支持を受けています。

次に、ちりめん生地で作られた「媛守(ひめまもり)」も根強い人気を誇るお守りのひとつです。色とりどりの柄がすべて異なっており、世界に一つだけの自分だけのお守りを選ぶ楽しさがあります。願いは「心願成就」で、恋愛や夢、仕事など幅広い目的に対応できるため、贈り物としてもよく選ばれます。

一方で、「彦守(ひこまもり)」は男性向けのお守りとして設計されており、デニム生地に双葉葵の刺繍を施したシンプルでスタイリッシュなデザインです。媛守と対になるような形で、カップルや夫婦でペアにして持つ方もいます。

また、「四季守」は季節限定で授与されるお守りで、春夏秋冬のモチーフが刺繍された特別感のあるアイテムです。例えば「雪バージョン」は冬季限定で授与されており、健康長寿や厄除けのご利益があります。季節を感じながら参拝する楽しみを与えてくれる点も魅力です。

他にも、「相の環守」のような指輪型のお守りや、可愛らしい「獅狛守」、鏡に貼ることで美を願う「御鏡守」など、個性豊かなアイテムが揃っています。見た目の可愛さや珍しさだけでなく、長い歴史と信仰に裏付けられた意味を持っているからこそ、どれも深い人気を集めているのです。

これらのお守りは、見た目の美しさとご利益のバランスが取れているだけでなく、それぞれの背景にある神話や信仰を知ることで、より一層心に響く存在になります。どのお守りを選ぶか迷ったときは、自分の願いに合ったものを選ぶとともに、授与所ごとの限定アイテムもチェックするとよいでしょう。

四季守(雪)のデザインと特徴

下鴨神社で季節ごとに授与される「四季守(しきまもり)」は、その時期ならではの自然の美しさや季節の象徴をお守りに落とし込んだ限定品です。その中でも「四季守(雪)」は、冬の時期に授与される特別なバージョンで、他の季節とは異なる清らかさと静けさを感じさせるデザインが魅力です。

まず、四季守(雪)の最大の特徴は、全体的に白や淡いブルー系を基調とした配色で統一されている点にあります。この色合いは、雪が一面を覆う冬の情景を思わせるもので、手に取っただけで冬の澄んだ空気や凛とした寒さが思い浮かぶような印象を与えてくれます。

お守りの中央には、下鴨神社の御神紋である「双葉葵(ふたばあおい)」の刺繍が施されており、背景には雪の結晶をイメージした細やかな模様があしらわれています。これらの模様は細い糸で丁寧に刺繍されており、上品でありながら華やかさも兼ね備えています。手触りも優しく、ずっと持ち歩きたくなるようなやさしい質感です。

また、四季守はそれぞれの季節のエネルギーを象徴するご利益があるとされており、「雪」の場合は特に健康長寿や清浄、精神の安定といった意味合いが込められています。寒さが厳しい冬だからこそ、心身の調和を祈る人々に向けて作られているお守りといえるでしょう。

ただし、四季守(雪)は数量が限られているため、毎年多くの人が早い段階で求めに訪れます。SNSなどで紹介されることも多く、話題性が高いため、希望する場合は頒布開始日を事前にチェックしておくことが大切です。

このように、四季守(雪)はデザイン面だけでなく、意味合いにおいても非常に奥深いお守りです。見た目の美しさとともに、季節の流れを感じながら心静かに自分と向き合う時間を与えてくれるアイテムとして、多くの人に選ばれています。

四季守の値段と購入の目安

四季折々の風情を感じられる下鴨神社の「四季守(しきまもり)」は、見た目の美しさだけでなく、季節ごとのご利益を持つことで知られています。特に初めて授与を受ける方にとっては、その値段や購入のタイミングが気になるところです。

まず、四季守の値段は1体あたりおよそ1,500円〜2,000円程度となっています。ほかのお守りと比べるとやや高めに感じるかもしれませんが、その理由には手の込んだ刺繍やデザイン、季節ごとの限定性が関係しています。一つひとつが季節ごとに作られており、量産されるものではないため、特別感のある価格設定といえるでしょう。

こうした背景から、購入を検討する際には「季節の切り替わりのタイミング」を目安にすると良いでしょう。例えば、春の四季守は3月頃、夏は6月頃、秋は9月頃、そして冬の「四季守(雪)」は12月から1月頃に登場する傾向があります。ただし、年によって授与開始時期が前後する場合もあるため、下鴨神社の公式サイトやSNSなどで最新情報を確認しておくことが推奨されます。

さらに注意したい点は、四季守は「限定数」であるということです。特に人気の高い「雪」バージョンや「紅梅」バージョンなどは、開始から数日〜数週間で授与終了になることもあります。事前予約などは受け付けていないため、確実に手に入れたい場合は、開始直後の平日に足を運ぶなど、日程調整がカギになります。

また、四季守は自分用だけでなく、大切な人へのプレゼントとしても人気があります。特に季節の節目や年末年始には、「一年間健康で過ごせますように」といった願いを込めて贈る方が多いです。見た目の美しさとご利益が合わさっているため、贈り物としての価値も高いと言えるでしょう。

このように、四季守は単なるお守りにとどまらず、季節と心を結びつけるアイテムとして人気を集めています。値段だけを見ると高めに感じるかもしれませんが、それ以上の意味や体験が詰まっているからこそ、多くの人々に愛され続けているのです。

四季守のご利益とは何か

四季の移ろいをモチーフにした「四季守(しきまもり)」は、下鴨神社で季節ごとに授与される限定のお守りです。美しい刺繍と上品な配色が目を引くこのお守りには、単なる装飾性を超えた深い意味とご利益が込められています。

四季守の基本的なご利益は「健康長寿」と「無病息災」です。これは、四季を通じて変わりゆく自然と調和しながら、心身ともに健やかに過ごせるよう祈願されたものです。特定の季節ごとに異なるデザインが用意されており、それぞれの季節が持つ象徴的な意味に基づいたご利益も込められています。

例えば、「雪(冬)」バージョンでは、寒さが厳しくなる時期に体調を崩しやすい人のために、穢れを払い、体と心を整える力があるとされています。一方、春のバージョンでは新生活のスタートを応援するエネルギーが込められ、夏は厄除け、秋は実りを意味する豊かさなど、季節ごとのテーマに沿ったご利益が反映されているのです。

また、四季守には「心の浄化」や「気の流れを整える」といった、精神的な安定を願う意味合いも強く含まれています。多くの人が、持っているだけで心が落ち着いたり、自分を整えるきっかけになったと感じているのは、こうした目に見えない力が作用しているからかもしれません。

なお、こうしたご利益は必ずしも即効性があるというわけではありません。むしろ、お守りを持つことで自分の行動や意識が自然と整い、結果として良い流れに導かれる、という考え方が下鴨神社の四季守には込められています。

そのため、「守ってもらう」だけでなく、「自分も整える」姿勢でお守りと接することが、四季守のご利益をより実感するための大切なポイントです。

お守りの返納方法と注意点

お守りを授かってから一定期間が経つと、いつどのように返納すべきか気になる方も多いのではないでしょうか。下鴨神社のお守りも例外ではなく、役目を終えたお守りはきちんと返納することが大切です。返納とは、神様に感謝を伝えながらお守りを元の場所にお返しするという、日本の神社文化において重要な行為です。

下鴨神社には「古札納所(ふるふだのうしょ)」と呼ばれる専用の返納場所が設けられています。場所は境内の西側、有料駐車場に近いエリアに位置しており、比較的わかりやすい場所にあります。返納の際には、お守りだけでなく、お札、破魔矢なども受け入れてもらえます。

返納の際は、賽銭箱が設置されていることが多いため、感謝の気持ちを込めてお賽銭を納めるとよいでしょう。金額に決まりはなく、あくまで「気持ち」としてのお納めで構いません。

注意点として、プラスチック製品や金属部品を多く含んだお守りは、神社での処分が難しい場合があります。たとえば、キーホルダー型のものやガラス製のお守りなどは、事前に神社へ確認してから持ち込むと安心です。また、お守りに付属していた袋や説明書きの紙なども一緒に納める必要はありません。

一部の神社では、郵送での返納を受け付けていることもありますが、下鴨神社では原則として直接持参することが推奨されています。どうしても現地に行けない事情がある場合は、事前に社務所に電話やメールで問い合わせをするのが適切です。

お守りは「持ち主とともに祈り続けた証」です。そのため、役目を終えたあとも、丁寧に扱い、きちんと感謝を込めて返納することで、より深いご利益を感じられるでしょう。

お守りを郵送で入手できる?

忙しくて現地まで行けない方や、遠方に住んでいる方の中には「お守りを郵送で受け取ることはできるのか?」と疑問に思う人もいるかもしれません。実際、最近ではオンライン授与を行っている神社も増えてきましたが、下鴨神社の場合は少し事情が異なります。

下鴨神社では、基本的に授与品の郵送対応は行っていません。お守りは「神様とのご縁を自らの足で結ぶ」という意味があり、実際に神社を訪れて授かることが本来の姿とされています。境内の空気を感じ、参拝を通じて自分の願いを神様に伝えることが大切にされているのです。

ただし、状況によっては柔軟に対応していただける場合もあります。例えば、高齢で移動が難しい方や、病気療養中の方など、特別な事情がある場合には、神社に直接問い合わせをして相談することができます。電話やメールで事情を説明し、希望するお守りがあるか、対応可能かどうかを確認してみましょう。

注意したいのは、非公式な通販サイトやフリマアプリなどで、お守りが販売されていることがあるという点です。こうした場所で購入したお守りは、正規に祈祷されていない可能性が高く、神社としてのご利益や意味を持ちません。お守りはあくまで神職の手で祈願され、正式な手順で授与されるものですので、信頼できるルートでのみ入手するようにしましょう。

このように、お守りを郵送で受け取ることは原則として難しいですが、どうしても参拝が難しい事情がある場合は、まずは神社へ問い合わせてみるのがベストです。直接授かることが叶わないとしても、心を込めて祈ることで、その想いが神様に届くと考えることもできます。

下鴨神社のお守りの魅力と知っておきたいポイントまとめ

- 下鴨神社には4つの授与所があり、中門前、相生社、河合神社、みたらし池それぞれで異なるお守りが授与されている

- 各授与所には限定のお守りが用意されており、願いごとに応じて授与所を選ぶとより適したお守りを授かることができる

- お守りの授与時間はおおむね9:00〜16:30で、季節や祭事により変わることがあるため事前確認がおすすめ

- 人気の高いお守りや数量限定品は午前中に品切れになることがあるので、早めの訪問が安心

- 指輪型のお守り「相の環守」は、縁結びの神を祀る相生社の授与所でのみ授与される特別なアイテム

- 「相の環守」はフリーサイズで着用できる指輪型のお守りで、おしゃれさと縁結びのご利益を兼ね備えている

- 「レース守り」は透け感のある繊細なレース生地を使った美しいお守りで、開運招福の願いが込められている

- 「水守り」は透明な球体の中に水を模した液体が入っており、みたらし池の清浄な力を象徴する健康祈願のお守り

- 四季ごとの自然をモチーフにした「四季守(雪)」は、冬限定で授与される清らかで静かな印象のお守り

- 「四季守」には健康長寿や無病息災、心身のバランスを整えるといったご利益が込められている

- 四季守の価格は1500円〜2000円ほどで、季節の移り変わりとともに異なるデザインが登場する

- 「媛守」はちりめん生地で作られ、柄がすべて異なるため自分だけの一品を見つける楽しさがある

- 男性向けの「彦守」はデニム生地を使用し、シンプルながら格式あるデザインで贈り物にも選ばれている

- お守りの返納は境内西側の古札納所で行い、感謝の気持ちを込めて静かにお納めするのが望ましい

- 郵送での授与は原則行っておらず、やむを得ない場合を除いては、参拝して直接授かることが大切とされている

- 非公式なネット通販やフリマでのお守り購入は祈祷がなされていない可能性があるため利用は控えるべき