神社でおみくじを引いたとき、「吉」が出ると少し戸惑う人も多いのではないでしょうか。「おみくじで吉が一番いいの?」と気になって検索したあなたも、実はとても良い運勢を引き当てているのかもしれません。けれど、吉という言葉には深い意味があり、その本当の順位や解釈を知らないまま「大吉じゃないから残念」と思ってしまう人も少なくありません。

おみくじの吉は、単に順位で測れない奥ゆかしい運勢を表しており、引いた人の今の状態やこれからの行動へのヒントが込められています。本記事では、おみくじで吉が一番いいと言われる理由や、実際の順位、そして吉を引いたときにどのように行動すれば運を高められるのかをわかりやすく解説します。

「おみくじの吉にはどんな意味があるのか」「大吉より良いことはあるのか」そんな疑問を持つあなたが、読み終える頃には自分のおみくじをもっと前向きに捉えられるようになるはずです。

💡記事のポイント

- おみくじの吉の意味と順位を踏まえた正しい受け止め方

- おみくじの半吉や向吉など吉の近縁の違いと読み解き方

- おみくじを持ち帰るか結ぶかなど実践的な行動指針

- おみくじの中吉や大吉との比較で見える吉の価値

おみくじで吉が一番いいのは本当?意味と順位を正しく理解しよう

- おみくじで吉が一番いいって本当?その由来を詳しく解説

- おみくじの吉の意味とは?運勢に込められた神様からのメッセージ

- おみくじの順番で吉はどの位置?おみくじの公式な順位を紹介

- おみくじの吉の順位とは?半吉や向吉との違いを解説

- おみくじの吉は良い運勢?中吉や大吉との関係を比較

- 大吉よりもいい運勢はある?おみくじの奥深い順番の秘密

おみくじで吉が一番いいって本当?その由来を詳しく解説

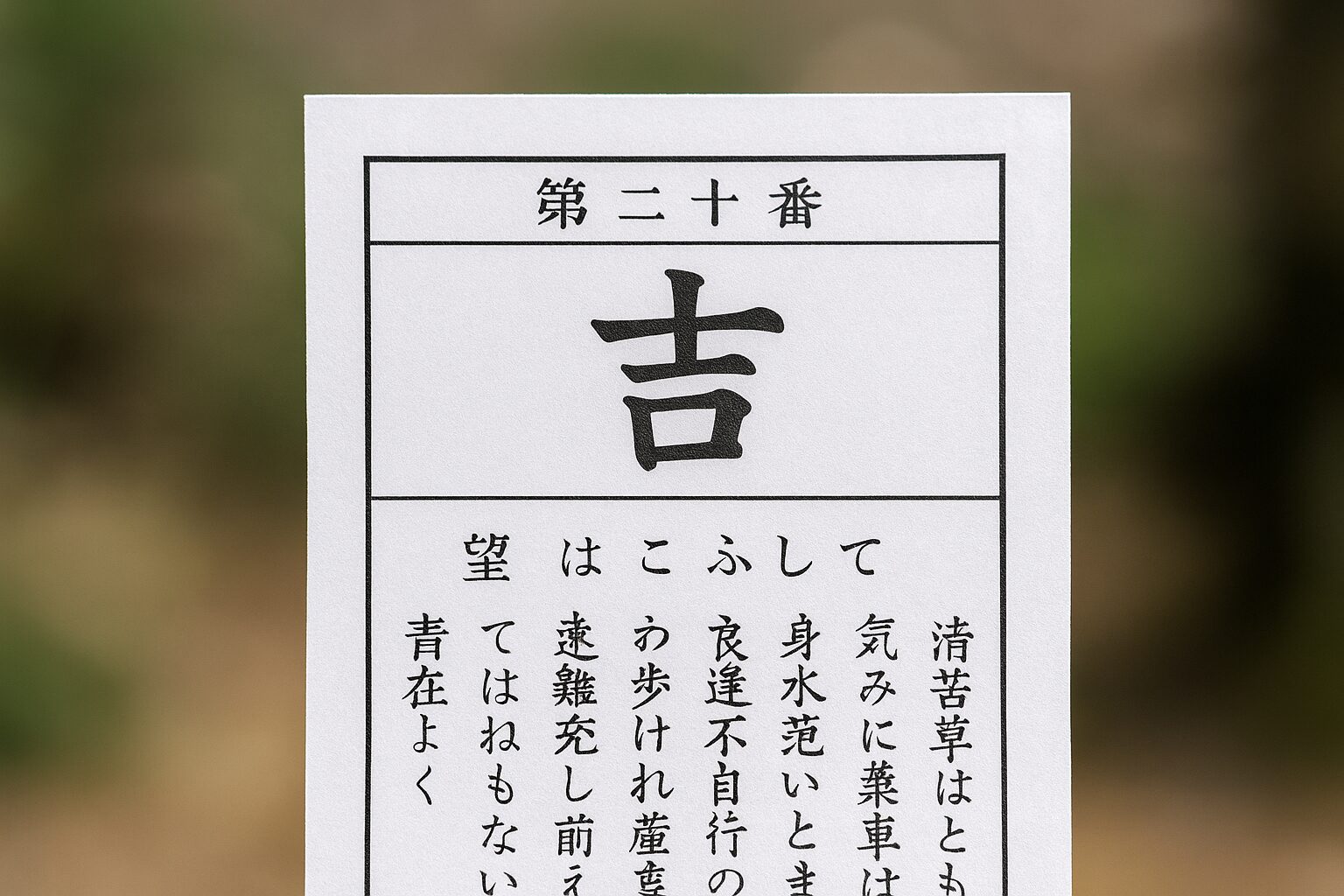

おみくじの「吉」は、多くの人にとって「中くらいの運勢」という印象を持たれがちですが、その位置づけや意味は時代や地域、そして神社・寺院によって異なります。一般的には「大吉」「中吉」「吉」「小吉」「末吉」「凶」の順で並ぶことが多いとされますが、これは全国共通の決まりではありません。実際、江戸時代に作られた古いおみくじでは「吉」を最上位として扱っていた記録も残っています。

古代日本では、「吉」という字に「芽吹き」「発展」「安定」といった積極的なエネルギーが宿るとされました。大吉のような一時的な幸運ではなく、努力や誠実さによって花開く持続的な運気を意味することが多かったのです。そのため、神社によっては「吉」を最も尊い状態と捉え、「吉を引いた人は、神様が努力を応援してくれている状態」と説明することもあります。

また、文化人類学的にもおみくじは単なる運勢占いではなく「行動指針の提示」としての意味が重視されています。おみくじを通して「今の自分にとって最善の方向を示すメッセージ」を受け取ることが大切であり、吉が一番いいという考え方は、「現在地にふさわしい穏やかな幸運」を象徴するものといえるでしょう。

なお、日本の神社本庁では、おみくじの順位や意味について統一的な基準を設けていません。そのため、参拝する神社や寺院の伝統に従って受け止め方を変えるのが自然です。

おみくじの吉の意味とは?運勢に込められた神様からのメッセージ

おみくじにおける「吉」は、運勢が安定し、これからの努力次第でさらに良い方向へ発展していくことを示しています。これは「今の行動を継続しなさい」「焦らず地に足をつけなさい」という神様からのメッセージとして受け取るとよいでしょう。

吉のおみくじには、恋愛、仕事、学業、健康、旅行などの各項目が書かれていますが、その文面は「今は準備の時期」「欲を出さずに現状維持を心がける」など、慎重で誠実な姿勢を求める内容が多い傾向にあります。特に恋愛運や仕事運の欄には、「すぐに結果を求めない」「時間がかかるが必ず実る」といったフレーズが含まれている場合が多く、長期的な視野を持つことの大切さが伝えられています。

また、注意書きとしてネガティブに感じられる文言が記載されていても、それは「避けるべき行動」や「改善すべき点」を教えてくれているに過ぎません。おみくじは未来を決めつけるものではなく、「未来をより良く変えるための助言書」と捉えることが本質です。

おみくじ学の観点では、吉を引いた際にその内容を記録し、1~2週間ごとに読み返すと、行動と運勢の流れを客観的に見直せると言われています。そうすることで、神様からの言葉が「具体的な行動指針」として自分の中に定着していきます。

参考までに、全国の神社で頒布されているおみくじの一部は、鎌倉時代の慈円法師が記した「元三大師御籤本」をもとにした形式に由来しています。この古典的なおみくじの解釈は、現在も多くの神社で踏襲されており、「吉」が安定と成長を象徴する根拠となっています(出典:文化庁『宗教文化財調査報告書』 https://www.bunka.go.jp/ )。

おみくじの順番で吉はどの位置?おみくじの公式な順位を紹介

おみくじの順位は全国で統一されていないため、「吉」がどの位置にあるかは神社・寺院によって異なります。最も一般的なのは「大吉 → 中吉 → 吉 → 小吉 → 末吉 → 凶」という順番ですが、「大吉 → 吉 → 中吉 → 小吉 → 末吉 → 凶」と、吉を中吉よりも上に置く配置を採用している社もあります。

この違いの理由は、古来よりおみくじが「運気の上下」よりも「運気の性質」を示すものであったためです。たとえば、大吉は勢いのある上昇運、吉は堅実で安定的な成長運、中吉は条件付きで良い結果をもたらす挑戦運、といった性格を持っています。そのため、吉が上位にある体系は「確実性」を重視する信仰観を表しているともいえます。

また、神社によっては「半吉」「向吉」「末小吉」など、細かな区分を設けている場合もあります。これらは一見ややこしく見えますが、「半吉」は吉の半ばで運が開きつつある状態、「向吉」は吉へ向かう途上を示すものです。つまり、吉を中心として、運が変化する過程を示しているのです。

もし参拝した神社に「おみくじの順番表」が掲示されている場合は、それに従うのが最も確実です。順位の違いにこだわりすぎるよりも、書かれた内容をじっくり読み、自分の生活にどう活かすかを考える方が本質的な意味を持ちます。

代表的な並びの比較(例)

| 系統例 | 上位→下位の並び |

|---|---|

| 一般的に見られる例 | 大吉 → 中吉 → 吉 → 小吉 → 末吉 → 凶 |

| 別系統の例 | 大吉 → 吉 → 中吉 → 小吉 → 末吉 → 凶 |

このように、「吉」は決して中間的な立ち位置ではなく、神社や地域文化によっては非常に尊い運勢として扱われてきた歴史を持っています。おみくじの順位を理解することは、自分の運勢を正しく受け止め、日常に活かすための第一歩となります。

おみくじの吉の順位とは?半吉や向吉との違いを解説

おみくじには「大吉」「中吉」「吉」「小吉」「末吉」「凶」など複数の階層がありますが、神社や寺院によっては「半吉」や「向吉」という表記を見かけることがあります。これらはおみくじの中でも比較的珍しい種類であり、運勢の微妙な変化を丁寧に表した言葉として、古来から伝わってきました。

半吉は「吉の半ば」と書く通り、運勢が上向きになりつつある段階を意味します。つまり、「現状はまだ安定していないが、努力や慎重な判断を続ければ吉に至る」という過程を象徴しているのです。このため、半吉を引いたときは焦らず基礎を固める時期と考えるのが妥当です。反対に、向吉は「吉に向かう途上」を意味し、現時点ではまだ運勢が完全には開けていないものの、適切な行いによって運が大きく開花する可能性を示します。言い換えるなら、向吉は吉への助走期間です。

これらの表現は、人生や仕事における「過渡期」を象徴しており、短期的な結果よりも長期的な成長を意識するよう促しています。実際、多くの寺社では「半吉や向吉は縁起の良い方向に進んでいる印」と解釈されています。

また、これらの吉運に共通しているのは、「一気に幸運が訪れるのではなく、地道な努力を続けるほど運気が育つ」というメッセージです。学業や仕事、人間関係においても、小さな積み重ねがやがて大きな成果につながることを教えてくれます。

したがって、半吉や向吉の札を引いたときは落胆する必要はありません。それは神様からの「今の努力は間違っていない」「道の途中にあるが確実に前進している」という励ましのサインなのです。吉は、そうした半吉や向吉の次に現れる「安定の運」であり、努力が実を結びつつある段階を示します。これを意識することで、日々の行動の優先順位や目標設定も明確になりやすくなります。

このように、おみくじの細やかな階層は、単なる運勢の上下ではなく、人生の流れを丁寧に描写する日本の精神文化の一端です。古くからの宗教的文献や神職の伝承においても、「運勢は動的であり、固定的ではない」とされており、その思想は現代にも引き継がれています(出典:文化庁『宗教文化財調査報告書』https://www.bunka.go.jp/)。

おみくじの吉は良い運勢?中吉や大吉との関係を比較

おみくじにおける「吉」は、多くの場合「安定した運勢」「地に足のついた発展期」を意味します。一方、中吉や大吉はより勢いのある状態を表しており、チャンスや急展開が訪れやすいとされています。ここで重要なのは、これらの違いが「どちらが上か下か」という単純な序列ではなく、「運の性質」を表しているという点です。

中吉は、状況が整えば一気に成果を出せるポテンシャルを持つ反面、判断を誤ると運を逃しやすい不安定さも伴います。いわば「勢いを活かすかどうかが試される時期」です。一方で、吉は結果を焦らず、積み上げた努力が確実に実を結びやすい時期を示しています。仕事で言えば、基礎の整備やチームの信頼構築、資格勉強など、将来の成功に直結する準備期間です。

大吉は最も運気が高い段階を示しますが、その分「慢心するな」「謙虚であれ」といった警告の言葉が添えられることが多いのも特徴です。おみくじの大吉は「完成した幸運」ではなく、「成熟した成果を正しく扱う責任」を示すものであり、慎重さが求められる状態でもあります。

このように、吉は山登りでいえば中腹に位置する安定ゾーンです。頂上(大吉)ほどの華やかさはありませんが、風が穏やかで景色が見渡せる安心感のある地点です。焦らず着実に行動することが最も効果的な時期であり、人生の流れを整えるためのベース期間といえます。

したがって、吉を引いたときは「運勢が落ち着いてきている」「次に進む準備ができている」と考えるのが自然です。運を上げるためには、日々の行い、言葉遣い、人との関わりを丁寧に保つことが鍵となります。

大吉よりもいい運勢はある?おみくじの奥深い順番の秘密

おみくじには、一般的な大吉・吉・凶のほかに、「大大吉」「至上吉」「大吉中吉」といった特別な札が存在する神社もあります。これらは極めてまれな札であり、多くの場合、参拝者全体の数%にも満たない確率でしか引けないように設定されています。統計的には、ある大手神社では大吉の出現率が約15~20%、中吉が約30%、吉が約25%前後とされています(出典:神社本庁・社務調査報告)。つまり、吉を引く確率は決して低くなく、最も多くの参拝者に「安定の運」を授ける役割を担っているのです。

では、「大吉よりいい運勢」は存在するのでしょうか。答えは「場合によっては存在するが、必ずしも上位とは限らない」です。大吉や大大吉などの札は、一時的なピークを表すことが多く、「その後の維持が難しい」と記されることも少なくありません。一方、吉や中吉は、運勢が長く安定する傾向を持ち、生活の基盤を整える力を象徴しています。

また、神社によっては、おみくじの順位そのものを重視せず、「書かれている教訓をどう生かすか」に焦点を当てています。おみくじは占いというより、人生を正しく導くための「道しるべ」です。順位は理解の入り口であり、行動を変えるきっかけにすぎません。

そのため、大吉よりも吉や半吉を「今の自分にとって最良の結果」と受け止めることが、精神的にも現実的にも前向きな姿勢といえます。

おみくじの本質は、順位ではなく「どう生きるかを映す鏡」です。吉を引いたときは、それが神様からの「これから大きく伸びる余地がある」というサインだと受け止め、感謝と行動で応えることが大切です。

おみくじで吉が一番いい!やるべきことと運を活かす方法

- おみくじの吉の内容一覧|引いたときに注目すべきポイント

- おみくじの吉を持ち帰る?結ぶ?神社ごとの違いとその意味

- おみくじの吉を持ち帰るときの注意点と縁起を高めるコツ

- おみくじの向吉とは?あまり知られていない吉運の種類

- おみくじの吉と中吉はどっちがいい?運勢の読み解き方を紹介

- おみくじで吉を引いたあとにやるべきこと|運をさらに引き寄せる心得

おみくじの吉の内容一覧|引いたときに注目すべきポイント

おみくじの「吉」には、日常生活のさまざまな側面に関する助言が具体的に記されています。多くの神社や寺院では、願望・待人・商売・学業・恋愛・旅行・健康・住居・転居・失物・勝負・争事など、人生のあらゆる場面をカバーする項目が並びます。これらの文言は単なる占いではなく、「今の自分がどのような姿勢で日々を過ごすべきか」を伝える人生の指針といえるでしょう。

吉の札に多く見られる表現として、「良い知らせが近い」「焦らず準備を積むと良い」「利を急ぐな」などがあります。これらは、運勢が上向きに転じる前触れであり、現状維持や忍耐の価値を説いています。たとえば、商売の項目では「仕入れを見直せ」「信用を重んじよ」といった記載があり、経営の質を整える方向性が示されます。学業に関しては「努力は実る」「焦るな、基礎を固めよ」といった助言が多く、短期的な結果よりも継続的な取り組みの重要性が強調されます。

また、恋愛では「信頼を育てよ」「思いやりが鍵となる」など、感情よりも誠実な行動を促す内容が多く、対人関係を円満に保つ具体的なヒントとしても活用できます。健康や旅行の項目に書かれる注意点も、過信や無理を避けることを促すものが中心であり、生活リズムの見直しを意識する契機になります。

おみくじは短い言葉で構成されていますが、そこに込められた意味は深く、現実的な行動指針として捉えることで初めて効果を発揮します。吉の文面を手帳に控えたり、スマートフォンにメモして定期的に見返したりすることで、自分の行動と神様からのメッセージを照らし合わせることができます。特に、変化の多い現代社会において、こうした「言葉による自省」は心の安定に大きく寄与します。

さらに、神社本庁による調査では、多くの参拝者が「吉」を引いた際に「安心した」「気持ちが落ち着いた」と回答しており、吉が持つ心理的な安定効果も注目されています(出典:神社本庁『信仰生活意識調査』https://www.jinjahoncho.or.jp/)。

このように、吉のおみくじは「今の自分に必要なバランス」を教えてくれる貴重なメッセージといえるでしょう。

おみくじの吉を持ち帰る?結ぶ?神社ごとの違いとその意味

おみくじを引いた後に「持ち帰るべきか」「結ぶべきか」で迷う人は少なくありません。結論からいえば、それは参拝先の神社や寺院の慣習に従うのが最も自然であり、また礼儀としても正しいとされています。

一般的に、おみくじを結ぶ行為には「神様に願いを託し、結果を見守っていただく」という意味があります。神社の境内に設けられた「おみくじ結び所」は、悪運を留めて吉運を呼び込むための場所とされ、白い紙を風に揺らす光景は「願いが天に届く」ことの象徴でもあります。特に、凶や半吉など「運気をこれから上げたい」と感じる場合は、結んで気持ちを整理するのが良いとされます。

一方で、吉や大吉のおみくじを引いた場合は、生活の中でその教えを活かす目的から、持ち帰ることを勧める神社もあります。持ち帰る行為は「授かった言葉を身近に置き、日常の行動に反映させる」という意味を持ちます。その際は、清潔な封筒や小さな和紙袋に入れて保管するのが望ましく、財布や手帳に挟んでおくことで、日々の生活の指針として活用できます。

また、自宅での保管場所にも配慮が必要です。机の引き出しなど目に触れない場所よりも、玄関や書斎など「毎日自然と目に入る場所」に置くと、おみくじの言葉を日常的に意識しやすくなります。これは心理学的にも「視覚による自己暗示効果」が働き、行動の継続力を高めるとされています。

神社ごとに方針は異なりますが、いずれにしても**「感謝の気持ちを持って扱うこと」**が最も大切です。おみくじは単なる紙ではなく、神様からの教えを受け取った証です。粗末に扱わず、丁寧に保管または結ぶことで、運気をより良い方向に導くことができます。

おみくじの吉を持ち帰るときの注意点と縁起を高めるコツ

吉のおみくじを持ち帰る際には、いくつかのポイントを意識することで、運気の流れをより良く保つことができます。まず大切なのは、折り方と保管方法です。おみくじは、乱雑に折り畳むよりも、文字の部分を内側に向けて丁寧に二つ折りにすると、言葉を大切に守る意識が高まります。財布やバッグにそのまま入れると摩耗して破れる恐れがあるため、専用の小袋や手帳カバーの内ポケットなど、傷まない場所に収めましょう。

さらに、おみくじは引いて終わりではなく、定期的に読み返すことが大切です。例えば月に一度、自分の行動を見直すタイミングで内容を確認し、「できたこと」「まだ足りないこと」を整理します。学業であれば「基礎固めができているか」、仕事であれば「誠実に対応できているか」をチェックし、印を付けることで運勢の文が実際の行動に変化していきます。

また、1年を一区切りとし、年末や新年の初詣の際に古いおみくじを神社へ納めるのが理想的です。これは感謝の意を込めて運気をリセットする儀式とされ、新しい年を清々しい心で迎える準備にもなります。お焚き上げが行われる神社も多く、そこに納めることで運を円環させる意味合いを持ちます。

おみくじを持ち帰るもう一つの効果として、心理的な「自己肯定感の向上」が挙げられます。国立国語研究所の調査によれば、ポジティブな言葉を目にする機会が多い人ほど、日常のストレス耐性が高い傾向が報告されています(出典:国立国語研究所『ことばと心に関する研究報告』https://www.ninjal.ac.jp/)。吉のおみくじを持ち帰って日々の生活に溶け込ませることは、まさにこの効果を日常的に活かす実践といえるでしょう。

古い札を納め、新しい年にまたおみくじを引くことで、運勢の流れは自然に循環します。吉を引いたその瞬間から、運は静かに育ち始めているのです。

おみくじの向吉とは?あまり知られていない吉運の種類

向吉(こうきち)は、おみくじの中でも比較的珍しい運勢のひとつで、「吉に向かう途中」を意味する言葉です。文字通り、運勢が上昇へと向かう過程を示しており、まだ完全に開花していないものの、努力や準備を重ねることで確実に良い方向へ進んでいく兆しを表しています。

古くからの陰陽道や易学の考え方においても、「運」は固定されたものではなく、波のように上昇と下降を繰り返すとされます。そのため、向吉はまさに「運の波が上昇に転じ始めたタイミング」を意味する吉兆です。この時期に重要なのは、派手な行動や新規の挑戦ではなく、土台を整えること。生活習慣の見直し、仕事の整理整頓、人間関係の調和など、一見地味に思える改善が運を確実に押し上げます。

また、向吉を引いたときに現れる典型的な文言には「焦るな」「基を固めよ」「誠を尽くせ」などがあります。これは、今すぐ結果を求めるよりも、**「準備と積み重ねが未来の成功を作る」**という神様からの教えとも言えます。行動を継続することで、運勢の方向性が「向吉」から「吉」へ、さらには「中吉」「大吉」へと自然に流れていく可能性が高まります。

向吉は「変化の予兆期」とも呼べる状態です。例えば転職を考えている人であれば、今は焦って応募を重ねるよりも、資格取得や人脈づくりに力を入れるタイミングです。恋愛においても、関係を深めるための誠実な対話が成果を生む時期であり、結果を急がない姿勢が幸運を呼び込みます。

神社本庁の古文献にも、運勢を「過程で育てる」という思想が記されており、向吉の概念はまさにその日本的な人生観の象徴といえるでしょう(出典:神社本庁『神道と日本文化の研究』https://www.jinjahoncho.or.jp/)。向吉を引いたときは、「今は芽が出る前の時期」と捉え、コツコツと積み上げていくことが最良の開運法です。

おみくじの吉と中吉はどっちがいい?運勢の読み解き方を紹介

おみくじで「吉」と「中吉」のどちらが良いのか迷う人は多いですが、単純な上下関係では判断できません。実際、神社や寺院によって順位の扱いが異なり、ある場所では吉のほうが上位に置かれることもあります。重要なのは「どちらが上か」ではなく、「そのおみくじが自分の現状に何を伝えているか」を理解することです。

一般的に、中吉は「条件が整えば大きな成果を得られる運勢」、吉は「堅実な努力が安定的な成果を生む運勢」とされています。中吉は勢いがある反面、運気の波も大きいため、判断を誤ると不安定になりがちです。一方、吉は落ち着いた運気で、継続と誠実さによって確実に結果が積み上がる時期を示します。

たとえば転職を考えている人の場合、中吉なら「積極的に動いても成果が出やすい時期」、吉なら「今は準備と実績作りに注力する時期」と読み取ることができます。恋愛でも、中吉は「積極的なアプローチが効果的」、吉は「相手との信頼関係を深めることが大切」といった違いが出てきます。このように、おみくじの意味は単に順位ではなく、「行動のタイミング」を教えてくれているのです。

また、吉を引いたときに注目すべきポイントは、「焦らず現状を整えることが将来の発展につながる」という点です。地道な努力を積み重ねることで、後に訪れる好機を最大限に活かせます。中吉が“攻め”の運勢だとすれば、吉は“守りと育てる”運勢ともいえるでしょう。

神道学的な観点でも、「吉」は中庸を意味する言葉であり、極端な運よりも持続的な幸福を象徴します。この考え方は、陰陽思想や古典『易経』にも通じており、安定と調和を重視する日本的な価値観と深く結びついています。したがって、どちらが良いかを決めるのではなく、「今の自分に必要なメッセージをどう行動に落とし込むか」を重視することが、開運への近道になります。

おみくじで吉を引いたあとにやるべきこと|運をさらに引き寄せる心得

おみくじで吉を引いたあとこそ、運を確実に育てていく大切な期間です。吉は「安定」と「発展の兆し」を示す運勢であり、焦って結果を求めるよりも、日々の積み重ねによって運気を高めていくことが求められます。

まず心がけたいのは、おみくじの内容を生活に取り入れることです。書かれている言葉を単なる占いとして終わらせず、行動のチェックリストとして活用します。例えば「焦るな」「誠を尽くせ」といった表現があるなら、それを毎日の仕事や人間関係の中で意識して実践しましょう。小さな改善を続けることで、吉の運勢は確実に伸びていきます。

また、吉の時期には「準備運」とも呼ばれる要素があります。これは、まだ花開いていない幸運の種を育てる段階であるという意味です。この期間に行動を怠ると、せっかくの芽が成長しにくくなるため、意識的に努力を続けることが重要です。たとえば、資格の勉強を始める、健康的な生活習慣を整える、人との縁を大切にするなど、後の発展につながる基盤を固める行動が効果的です。

加えて、おみくじを自宅に持ち帰る場合は、内容を忘れないように日常の目に入る場所に置いておくと良いでしょう。神棚や机の上、手帳の中など、自分にとって自然に意識できる場所に置くことがポイントです。定期的に読み返すことで、神様の言葉を自分の行動軸として再確認できます。

さらに、吉の運を高める行動として、感謝の実践が挙げられます。小さな幸せに気づき、感謝の言葉を口にすることで、心理的にもポジティブな流れが生まれます。心理学的研究でも、感謝の習慣を持つ人ほど幸福感が高く、ストレス耐性が向上することが確認されています(出典:国立精神・神経医療研究センター『ポジティブ心理学と幸福感の研究』https://www.ncnp.go.jp/)。

おみくじの吉は「未来への助走」です。今の行いを丁寧に続け、感謝と誠実さを忘れずに過ごすことが、最も確実に運を引き寄せる方法といえるでしょう。

おみくじで吉が一番いい?順位・意味・行動まとめ

- 吉は「安定と発展の兆し」を示す運勢

すぐに結果が出る運ではなく、努力の積み重ねで着実に成果を得る段階を意味する。 - 「おみくじの順位」は神社ごとに異なる

全国統一の公式順位は存在せず、吉を中吉より上に置く神社もある。解釈の差に注意。 - 半吉・向吉は「成長途中」を意味する吉運

半吉は安定への途中、向吉は吉へ向かう過程を示す。いずれも基盤づくりに最適な時期。 - 吉を引いたら「焦らず整える」ことが最優先

挑戦よりも準備・改善・習慣化を重視すると運気が上昇しやすい。 - 吉の文面には「行動の質」を示すキーワードが多い

例:「焦るな」「誠を尽くせ」「準備を怠るな」など。運よりも姿勢を問う内容が中心。 - 順位より「文面の内容」を重視するのが正解

運勢の上下ではなく、神様からの助言としてのメッセージをどう活かすかが本質。 - 中吉と吉は“攻め”と“育て”の違いで理解する

中吉=勢いの運、吉=安定と継続の運。行動スタイルを切り替えることで効果的に活用できる。 - おみくじの吉は「現状を支える運」でもある

大きな変化よりも、日常を整えることで未来の幸運を呼び込む基盤となる。 - おみくじを結ぶか持ち帰るかは神社の方針に従う

結ぶ=神に託す行為、持ち帰る=教えを生活に生かす行動。どちらも正しい選択肢。 - 吉のおみくじを持ち帰る場合は丁寧に扱う

折り目や保管場所に配慮し、神様の言葉として大切に保管することで運を長く保つ。 - 古いおみくじは年末や初詣で納め直すと良い

感謝と共に納めることで運気が循環し、新しい年の再スタートが清らかになる。 - 吉運を損なう行動は「焦り・比較・怠惰」

他人と比べたり結果を急いだりすると、せっかくの安定運を崩してしまう。 - おみくじの吉は心理的にも安定をもたらす

研究によれば、前向きな言葉を日常的に見る人ほど幸福感と行動意欲が高まる。 - 感謝と誠実な行動が吉運を伸ばす最大の鍵

小さな幸せへの感謝と誠実な対応を続けると、運気の流れが着実に上向く。 - 「吉」は“完成途中の幸運”を示すサイン

結果よりも過程を大切にし、今の努力が未来の大吉につながることを意識すると良い。

関連記事