大黒様と大黒天の違いを調べていると、歴史や信仰、神社での祀られ方など多くの情報が出てきますが、その関係性を整理して理解するのは意外と難しいものです。

大黒様は日本の神話に登場する大国主命と結びつき、大黒天はインド由来の神として伝わりながら、日本で習合して信仰が広がってきました。さらに恵比寿様との関係や、参拝によって得られるご利益、スピリチュアルな意味まで含めると、一層複雑に感じられるでしょう。

この記事では、大黒様と大黒天の違いを歴史的背景から信仰の実態、ご利益の種類まで丁寧に解説し、神社参拝や日常の信仰に役立つ知識としてまとめています。最後まで読むことで、両者の違いだけでなく、現代に生きる私たちにとっての意味も見えてくるはずです。

💡記事のポイント

- 由来と歴史から見た大黒様と大黒天の違いを理解できる

- 神社での祀られ方とご利益の整理ができる

- 恵比寿様や大国主命との関係性を把握できる

- 大黒様と大黒天参拝や日常で生かすための視点を得られる

大黒様と大黒天の違いを歴史から理解する

- 大黒様と大黒天の違いをわかりやすく解説する

- 大黒様とは何か?起源と日本での信仰の広がり

- 大黒天は何の神なのか?インド由来の背景を解説

- 大黒天とオオクニヌシ(大国主命)の関係について

- 大黒様と大国主命の習合が生んだ信仰のかたち

- 大黒様と恵比寿様の違いと共通点を比較する

大黒様と大黒天の違いをわかりやすく解説する

大黒様と大黒天は、現代日本ではほぼ同じ存在として捉えられることもありますが、歴史的・宗教的な観点から見ると、まったく異なる起源と体系を持っています。この違いを正確に理解することは、日本の神仏習合や信仰文化の変遷を読み解くうえで非常に重要です。

大黒様は、古事記や日本書紀などの神話に登場する大国主命(オオクニヌシ)を起源とし、国土の形成、農耕の繁栄、縁結びといった民の生活に深く関わる神格として信仰されてきました。特に出雲地方では大国主命への信仰が色濃く残っており、出雲大社はその中心地として知られています。

一方、大黒天はインド神話における破壊神マハーカーラを起源とする仏教系の尊格で、密教の伝来とともに中国を経由して日本に入ってきました。当初は厳しい武神・守護神の性格が強く、天台密教や真言密教の護法神として寺院で祀られていました。しかし、日本独自の信仰風土の中で、次第に性格が穏やかに転化し、福徳をもたらす神として受容されるようになります。

このように、大黒様と大黒天は、神話の系譜、宗教的背景、そして信仰される文脈がまったく異なります。音の類似(「だいこく」)や象徴(豊穣・福徳)に共通性があったため、神仏習合の時代において同一視されるようになり、結果として日本文化の中では「福の神」として融合していきました。

したがって、両者を正しく理解するには、それぞれの出自と宗教的立場を分けて捉えることが前提となります。現代では家庭や店舗の守護神として同じように祀られることが多いものの、信仰の深度や意味合いを問う際には、背景を意識した区別が欠かせません。

大黒様とは何か?起源と日本での信仰の広がり

大黒様とは、日本神話に登場する大国主命を起源とした神格であり、日本人の生活と密接に結びついて信仰されてきました。大国主命は、国土の開拓者であり、農業・医療・縁結び・商業の神として幅広い役割を担う存在です。そのため、大黒様もまた、五穀豊穣や商売繁盛、家内安全を願う神として親しまれています。

信仰の広がりは古代から始まり、特に奈良時代以降に形成された神仏習合の思想によってさらに強化されました。平安時代には、宮廷でも大国主命を祀る行事が行われ、庶民の間では農耕儀礼や市の守護神として位置づけられていきます。

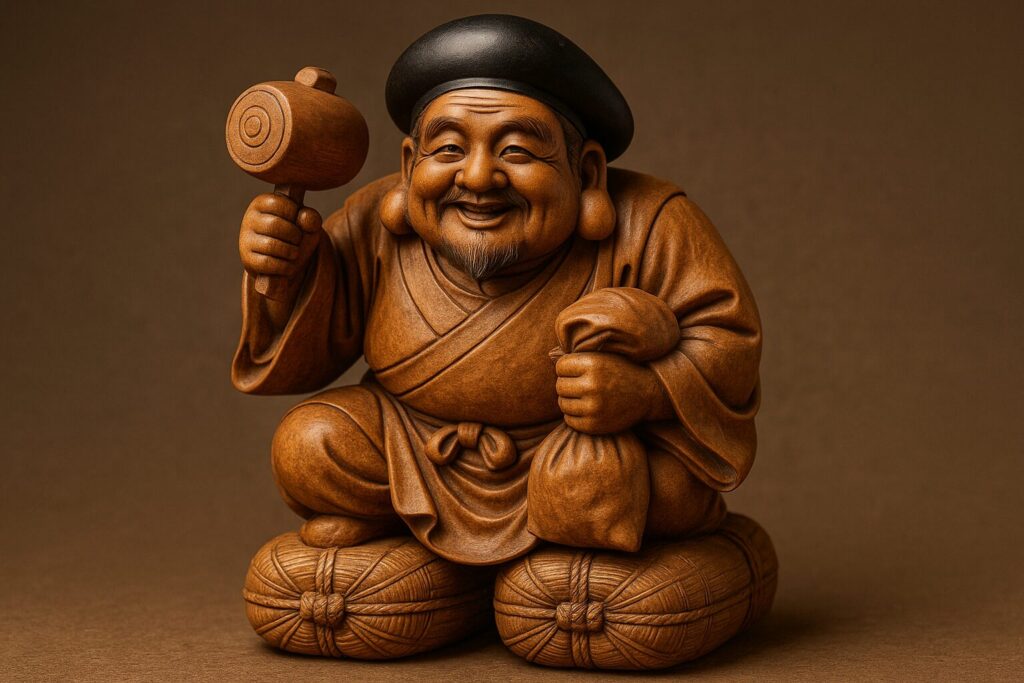

江戸時代に入ると、七福神信仰の一柱として大黒様が定着します。この時期、商人階級の台頭とともに、福徳や富を象徴する神としての役割が前面に押し出され、米俵・打ち出の小槌・大きな袋といった象徴物が視覚的に用いられるようになります。これにより、大黒様は「福の神」として広範に知られるようになりました。

現在でも、年始の初詣や「大黒祭」などの行事を通じて、家庭や地域社会の守護神として大黒様は祀られています。例えば、出雲大社では大国主命を主祭神とし、その象徴としての大黒様信仰が色濃く残っています。また、商売繁盛を願う祈願の場としても、多くの企業や商家で信仰が続いています。

このように、大黒様の信仰は、日本人の暮らしに深く根ざした精神文化の一部であり、時代の変遷とともに柔軟にその役割を変えながら今日まで継承されてきました。

大黒天は何の神なのか?インド由来の背景を解説

大黒天は、インドのヒンドゥー教においてはシヴァ神の化身とされるマハーカーラを起源とする仏教の守護神です。マハーカーラは「偉大なる黒」の意を持ち、時間や死、破壊を象徴する恐ろしい存在として描かれてきました。そのため、初期の仏教においても、大黒天は強力な護法善神として、悪を祓い法を守護する力強い神格として認識されていました。

この思想は密教とともに中国へと伝わり、さらに平安時代の日本に伝来します。日本では比叡山延暦寺を中心とした天台密教や、空海が開いた真言密教の教義において、大黒天は護法神として受容され、寺院の護持や修行者の守護を担う存在となりました。

しかし、日本の宗教的・文化的土壌の中で、大黒天の性質は大きく変容します。中世以降の日本では、農村や町の発展、流通の活性化など経済基盤が整うにつれて、人々は実生活における「福」や「利益」を重視するようになります。その中で、大黒天の福徳神としての側面が強調されていきます。

由来の変遷

- インドでは破壊と再生の力を象徴する厳しい守護神

- 中国や日本では仏法を護る神として寺院中心に受容

- 中世から近世の日本では、福徳を授ける神として変化

- 商業の発達とともに、商売繁盛の神として定着

こうした変遷の背景には、日本独自の神仏習合思想が深く関わっています。仏教と神道が柔軟に融合することで、インド由来の神が日本社会に馴染む形へと変貌を遂げました。現代では、大黒天は七福神の一柱として、家庭や商店で福を呼ぶ神として信仰されており、寺院でも福徳の神として祀られることが一般的です。

なお、仏教における密教経典や歴史的資料については、例えば国立国会図書館のデジタルコレクション等において確認できます(出典:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/)。

このように、大黒天は宗教的背景においては仏教的な正統性を持ちながらも、日本文化の中で福神としての性格を獲得し、多面的な存在へと成長を遂げてきたのです。

大黒天とオオクニヌシ(大国主命)の関係について

大黒天とオオクニヌシ(大国主命)は、古代インドの仏教神と日本神話の神という異なる宗教的背景を持ちながら、日本独自の神仏習合という文化的プロセスの中で、深い関係を持つようになりました。

まず、大黒天は仏教における護法善神であり、インドの破壊神マハーカーラを起源としています。一方の大国主命は、古事記・日本書紀に記された神で、国造り、医療、農耕、縁結びなど多様な性格を併せ持つ日本の国津神の一柱です。両者は元来、宗教体系も出自も異なりますが、「だいこく」という発音の近似性、そして豊穣や福徳をもたらすという役割の重なりから、日本において徐々に重ねられていきました。

奈良時代から平安時代にかけて仏教が広まり、神仏習合思想が発展するなかで、大黒天と大国主命の習合が進展します。特に中世以降、大国主命を祀る神社においても、大黒天の像が祀られることがあり、両者の存在が視覚的にも混同されていきました。

現在では、神社では大国主命を主祭神としつつ、大黒天の象徴である米俵や小槌、福袋などを使った造形や儀礼が取り入れられており、その融合ぶりが顕著に見られます。また、寺院でも大黒天が祀られていますが、そこでは独自の福徳神としての性格を保ちながら、人々の生活に密着した信仰対象となっています。

このように、神道の神と仏教の神が融合し、日本の宗教的土壌の中で共存しながら補強し合う関係は、世界的にも稀有な宗教文化の一形態といえます。特に地方の祭礼や信仰の現場においては、両者の影響が混在し、祈願内容や供物、装飾においても融合の痕跡が見られます。

なお、国学や宗教学の分野ではこのような習合のプロセスに関する研究が多数存在しており、例えば国立歴史民俗博物館などでは、神仏習合に関する学術資料が多数公開されています(出典:国立歴史民俗博物館「神仏習合に関する研究資料」 https://www.rekihaku.ac.jp/)。

大黒様と大国主命の習合が生んだ信仰のかたち

大黒様と大国主命が習合するに至った背景には、単なる名称の類似だけでなく、日本人の精神文化や生活観との親和性がありました。特に「大黒(だいこく)」と「大国(おおくに)」という音の響きの類似性は、信仰の民俗化を後押しした大きな要因です。

農耕を基盤とする日本の社会においては、五穀豊穣、家内安全、商売繁盛といった「生活の基盤を支える力」を持つ神への信仰が重視されてきました。大黒様が象徴する福徳の概念と、大国主命が担う国土経営や人々の幸福への関与は、生活の安定と繁栄という共通の願いに結びついています。

習合のきっかけ

- 名称の近似による親近感

- 豊穣と福徳という共通の願い

- 神仏が共に地域の暮らしを護るという実感

これらの要素が融合することで、大黒様は単なる神仏習合の産物にとどまらず、日本の庶民信仰に深く根ざした存在として成長していきました。具体的には、家庭では台所や土間に祀られ、火の神・食の神としての役割も持ち合わせます。また、商家では帳場や出入口に大黒様を祀り、商売繁盛の願いを託す風習が定着しています。

さらに、地域の祭礼では米や穀物、あるいは商いに使う道具などが供えられ、実際の生業と密接に結びついた形で信仰が継承されてきました。このように、大黒様と大国主命の習合は、日本の風土や社会構造と調和しながら、「生活の守り神」としての地位を築いたのです。

大黒様と恵比寿様の違いと共通点を比較する

恵比寿様は、大黒様とともに七福神の中でも特に親しまれている福の神です。漁業や交易の守護神としての性格を持ち、鯛を抱えた姿や釣り竿を持った像容で広く知られています。両者は一緒に祀られることも多く、家内安全と商売繁盛の両面を支える神として信仰されてきました。

大黒様が農耕や商売の神としての性格を持つ一方で、恵比寿様は海上安全や漁業の守り神とされ、港町や漁村では特に深い信仰が見られます。そのルーツは事代主命とされる説や、庶民信仰の中から自然発生的に形成された神格とする説など、複数存在します。

大黒様が仏教由来の大黒天との習合を経て発展してきたのに対し、恵比寿様は民間信仰や海神信仰の系譜に連なり、より生活に密着した土着の神格であることが特徴です。両者の違いと共通点を明確にすることで、参拝や祈願の際にそれぞれの神に込められた意味がより深く理解できるようになります。

以下の比較表により、それぞれの特徴を整理して見てみましょう。

| 項目 | 大黒様・大黒天 | 恵比寿様 | 共通点 |

|---|---|---|---|

| 由来 | 大国主命と仏教の大黒天の習合 | 民間信仰と海神信仰の系譜 | 七福神の一柱として全国に信仰 |

| 主な象徴 | 米俵、小槌、袋、豊穣と福徳 | 鯛、釣り竿、右手に福を招く所作 | 福運、商売繁盛、家内安全 |

| 祈願の傾向 | 家庭円満、五穀豊穣、商売繁盛 | 漁業繁栄、交易安全、商売繁盛 | 新年行事や地域祭礼での信仰 |

| 祀り方の特徴 | 台所や土間、商家の帳場 | 店先や恵比寿棚 | 家庭と商いをともに守る発想 |

以上の点を踏まえると、両者を一緒に祀るという習慣には、「生活の場全体を包括的に守ってほしい」という願いが込められていることがわかります。これは、生活と仕事の両面を支えるという、日本人ならではの信仰のかたちとも言えるでしょう。商家や家庭において、バランスの取れたご利益を求める際に、この組み合わせは今なお根強い人気を誇っています。

大黒様と大黒天の違いから見る信仰とご利益

- 大黒様を祀る神社の信仰と歴史について

- 大黒天を祀る神社めぐりとご利益の特徴

- 大黒天のスピリチュアルな意味と現代での受け止め方

- 大黒様と出雲大社との深いつながりについて

- 大黒様の大利益と福徳の象徴としての役割

- 大黒様がついている人の特徴とスピリチュアルなサイン

大黒様を祀る神社の信仰と歴史について

大黒様を祀る神社は、日本各地に点在し、古くから人々の生業や暮らしを支える信仰の中心的存在として機能してきました。その起源は、日本神話に登場する大国主命(おおくにぬしのみこと)とされ、国土開発や農業の守護、さらには縁結びの神としての側面を持ちます。大黒様はその神格を継承する存在として、地域の生活や社会活動と深く結びついてきました。

農村地域においては、稲作を中心とした五穀豊穣の祈願が主な信仰の内容とされ、田植えの時期や収穫期などには、感謝と祈願を込めた祭礼が執り行われます。神社の境内には、米俵、小槌、福袋など、大黒様の象徴を模した像や飾りが置かれ、視覚的にも豊穣と福徳の願いが表現されています。たとえば、出雲地方や山陰地方の一部の神社では、収穫した新米を奉納する神事が継続的に行われており、今なお地域文化に根付いています。

都市部においては、商売繁盛や家内安全を祈願する形での信仰が主流となり、商人や職人たちが自宅や店舗に大黒様の像を祀る習慣が広まりました。江戸時代には特に町人層の間で大黒様への信仰が高まり、帳場や出入口などに大黒天の掛軸や像を掲げる文化が形成されています。これは、商いの神としての大黒様が、商売の縁と利益を導いてくれる存在として崇拝されたことに起因します。

また、神仏習合思想が盛んであった平安時代から江戸時代にかけては、寺院との連携も活発でした。神社と寺が隣接する「神宮寺」形式の境内や、両方の施設が同一境内に併存するケースがあり、大黒様と大黒天が共に祀られることも珍しくありませんでした。神社が地域の自治的な機能も果たしていた近世には、講(こう)と呼ばれる信仰集団や町内組織が祭祀の維持・運営を担うなど、神社と地域社会が密接に連携していたことも記録されています。

現代においても、大黒様を祀る神社では年間を通して多くの行事が行われています。特に正月や節分、大黒祭(例:1月または5月に行われる地域が多い)などの機会には、地元の人々が集い、地域の絆を確かめる場として機能しています。こうした祭礼や縁日は、単なる伝統行事にとどまらず、地域アイデンティティの再確認や次世代への信仰継承という側面も担っており、文化的意義は極めて大きいと言えます。

大黒天を祀る神社めぐりとご利益の特徴

大黒天を祀る社寺を訪れると、そこには単なる観光地とは異なる「祈りのかたち」が確かに存在しています。信仰の対象としての大黒天は、元来、仏教における護法善神としての性格を持ちつつ、日本では福徳や財運を象徴する福神として定着しました。そのため、神社や寺院では、仕事運、金運、家内安全、食物の恵みなど、具体的な願いを込めた参拝が数多く行われています。

特に注目されるのは、授与品に見られる造形や意匠の工夫です。小槌、米俵、打ち出の小槌を象ったお守りや絵馬は、開運や蓄財の象徴として多くの参拝者に支持されています。また、一部の寺院では「打ち出の小槌で一打すると願いが叶う」という体験型祈願が導入されており、参拝者が実際に祈りの動作を通じて願いを託すことができます。

神社めぐりを通して得られる価値は、信仰体験そのものだけではありません。地域の歴史や伝承、文化行事と接点を持つことにより、より深い理解と共感が生まれます。たとえば、大黒天が地域の市場や市の守護神として信仰されていた事例は多く、その神社では今もなお定期的に縁日や骨董市、地域物産展が行われています。こうした行事を通じて、神社は地域経済と文化活動のハブとして機能しているのです。

参拝の視点

- 由来に触れることで祈りの意味が腑に落ちます

- 地域の祭礼や市と結びついた文化に出会えます

- 御朱印や授与品を通じて願いを言語化できます

神社めぐりは、単なる観光的な巡礼ではなく、日常生活の節目を整えるための精神的リセットの機会としても活用できます。また、各地の神社が公式に発行している資料や歴史ガイドには、信仰の背景にある地域特有の価値観が記されており、その土地ならではの文化に触れることができます。

一例として、文化庁が監修する「文化遺産オンライン」では、大黒天を祀る社寺の建築や祭礼が多数登録されており、日本文化の保存と理解促進に役立てられています(出典:文化遺産オンライン「大黒天関連文化財」https://bunka.nii.ac.jp/)。

大黒天のスピリチュアルな意味と現代での受け止め方

現代において、大黒天をめぐるスピリチュアルな考え方は、単なる「開運グッズ」や「ご利益信仰」にとどまらず、日々の生活における心の持ち方や価値観と深く結びついたものとして再評価されています。その背景には、スピリチュアルという言葉自体の変遷があります。以前は超常的・神秘的な力を意味する傾向が強かったこの言葉も、近年では「自分と向き合う」「自然や他者とのつながりを感じる」といった、実践的・内省的な意味合いが重視されるようになっています。

大黒天の持つ象徴的なアイテム、たとえば打ち出の小槌は「願いを叶える魔法の道具」として誤解されがちですが、本来は「日々の努力や行動が福につながる」ことを示す象徴です。小槌を打つという動作には、手を動かす、つまり「自ら働きかける」というメッセージが込められています。同様に、米俵は単なる物質的な豊かさを表すのではなく、人との関係性、地域の助け合い、自然の恵みへの感謝といった「循環の中での豊かさ」を示唆する存在です。

このような観点から見れば、大黒天への信仰とは、「棚からぼた餅」的な福運を期待するのではなく、毎日の積み重ねや感謝の気持ちを土台に、自分らしく豊かに生きていこうとする姿勢そのものだと言えます。現代人にとってのスピリチュアルとは、決して非現実的な概念ではなく、目の前の現実を見つめ直すためのフィルターともなり得るのです。

特に、ストレスの多い現代社会において、定期的に神社仏閣を訪れ、自分と向き合う時間を持つことは、精神衛生的にも大きな意義があります。大黒天を中心とする信仰は、こうした心の整え方と非常に相性が良く、精神的な安定や前向きな気づきを得る手段として、再注目されています。

大黒様と出雲大社との深いつながりについて

出雲大社(いずもたいしゃ)は、島根県出雲市に鎮座する日本有数の古社であり、主祭神として大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀ることで知られています。この大国主命は、「縁結びの神」として現代にまで広く親しまれている一方で、古代神話においては「国譲り神話」や「国づくり神話」の中心的人物でもあります。その背景から、出雲大社は単に恋愛成就の場にとどまらず、国家安寧や社会秩序に関わる信仰の中核を担ってきました。

大黒様は、実はこの大国主命と習合された神格です。仏教における「大黒天」と、神道の「大国主命」が音の近さと役割の共通性から重ねられたことで、日本独自の信仰対象である「大黒様」として定着していきました。特に出雲大社では、この習合の影響が視覚的にも明確であり、境内の随所に小槌や米俵といった福徳の象徴を見ることができます。これらの意匠は、福の神としての大黒様の性格を強調しつつ、大国主命の寛容で人々の生活を支える性質を表しています。

出雲大社を訪れる参拝者の多くは縁結びを目的としていますが、それは人間関係に限られた意味ではありません。「仕事との縁」「生き方との縁」「地域との縁」など、暮らしの全体を整えるための祈りが込められています。これは、農耕・交易・医療・政(まつりごと)など、多面的に民を導いた大国主命の神徳にもとづいたものです。

また、出雲の地名そのものが「神々の集う聖地」としての象徴性を持ち、神在月(旧暦10月)には全国の神々が集うという伝承も、この地と神話的世界の結びつきを深めています。その歴史と神話の重なりのなかで、「大黒様と大黒天の違い」が文化のなかでどのように接合されたのかを肌で感じ取ることができる場が、まさに出雲大社なのです。

(出典:出雲大社公式サイト https://www.izumooyashiro.or.jp/)

大黒様の大利益と福徳の象徴としての役割

大黒様の神徳は「福徳円満」「家内安全」「商売繁盛」「五穀豊穣」といった、多岐にわたる生活の基本要素をカバーするものとして、長きにわたって庶民に支持されてきました。とりわけ近世以降の町人文化においては、生活を守るリアルな神としての側面が強調され、帳場の守り神、炊事場の守り神、あるいは店先の福の神として、多くの家庭や商家に大黒様の像が祀られるようになりました。

像容に特徴的に表れるのが、米俵・福袋・打ち出の小槌といったモチーフです。これらは一見すると「金運」や「財運」と結びつけられがちですが、本来的な意味はもう少し深いところにあります。

- 米俵は、単に食料を表すだけでなく、人と人とのつながり、自然への感謝、季節の巡りによってもたらされる恵みの象徴です。

- 小槌は、一瞬の魔法のような力ではなく、「日々の努力を積み重ねた人にこそ訪れる実り」を象徴するものです。

- 福袋は、「蓄え」だけでなく、分かち合いの精神、他者との信頼関係の象徴とも解釈されます。

このような観点から、大黒様の「大利益」は偶発的な幸運ではなく、信仰と行動が往復し合う実践的な徳の蓄積として表れると理解されてきました。江戸時代の庶民信仰の文脈では、「神頼み」だけでなく「商いに励む日々が神意を得る道である」とされており、そこには厳しくも温かな倫理観が存在しています。

現代においても、たとえば地域活動や家業の継続、社会的なつながりを大切にすることが、まさに「福を招く生き方」として評価されつつあります。大黒様はそうした営みの全体を象徴する神であり、「祈り」と「行動」の橋渡し役として、今なお有効な精神的存在なのです。

【大黒様のご利益を逃さないために】

大黒様と大黒天、どちらも強力な「財運」の神様であることに変わりはありません。

しかし、どれだけ神様に「豊かさ」をお願いしても、お金の入り口である「お財布」がくたびれていては、せっかくの金運もザルのように逃げてしまいます。

打ち出の小槌が振られたとき、それをしっかり受け止めるための「開運財布」を準備しておきませんか?

日本の老舗「財布屋」では、金運を呼び込む本物の財布が職人の手で作られています。大黒様のような福々しい財布で、運気の流れを変えましょう。

\ 金運の器を整える / 👉 日本の老舗「財布屋」あなたを幸せにする開運の財布を見てみる

大黒様がついている人の特徴とスピリチュアルなサイン

大黒様が“ついている”とされる人々には、共通して見られる行動パターンや心のあり方があります。ここで言う「ついている」とは、偶然の幸運に恵まれるというよりも、「運が味方するような生き方」を自然に実践している状態を指します。これはスピリチュアル的な直感や兆しと重なる部分があり、近年では心理学的にも「ポジティブな行動の連鎖」や「自己効力感」と関連づけて語られるようになっています。

代表的な特徴を挙げると、以下のような要素が見られます。

- 感謝の言葉が多い:人や環境への感謝を日常的に言葉にする人は、福を引き寄せやすいとされます。

- 他人の成功を喜べる:嫉妬よりも共感を優先できる人は、良い縁や協力者に恵まれやすく、大黒様の徳に近い姿勢とされます。

- こつこつ継続する習慣を持つ:すぐに結果を求めず、日々の小さな努力を続ける人にこそ、「小槌の恵み」が訪れるといわれています。

- 分け与える心を持つ:金銭的でなくとも、知恵や時間、人への思いやりを惜しまない人には、福がめぐるという考えがあります。

スピリチュアルな視点では、「よく食べ物に恵まれる」「必要なタイミングで人が助けてくれる」「仕事が自然と回り出す」といったシンクロニシティ(意味のある偶然)が、大黒様がそばにいるサインと解釈されることもあります。

一方で、こうした“兆し”を過信しすぎるのではなく、「自分の在り方を見直すヒント」として活用することが肝要です。スピリチュアルを現実の行動に結びつけ、徳を積む姿勢を保つことでこそ、大黒様とのご縁が深まるといえるでしょう。

大黒様と大黒天の違いまとめ

- 大黒様と大黒天の違い

仏教由来の大黒天と、神道の大国主命(大黒様)の起源・背景・役割の相違点と融合の歴史。 - 大黒天と大国主命(オオクニヌシ)の関係性

音の響きと役割の共通性により、神仏習合の中で重ねられた文化的融合の過程。 - 大黒様と大国主命の習合によって生まれた信仰形態

豊穣・福徳・家内繁栄という共通テーマが暮らしの中に根づいた信仰の姿。 - 大黒様と恵比寿様の違いと共通点

七福神としての役割、象徴、祈願の違いと、併せ祀られることによる信仰の広がり。 - 神仏習合と大黒信仰の広がり

寺社の枠を超えて全国に展開した背景と、地域文化との融合。 - 大黒様を祀る神社とその歴史的意義

社殿・像容・祭礼・年中行事を通じて続く、生活密着型の信仰。 - 大黒天を祀る社寺巡りの文化と祈願作法

御朱印・守り・供物・参拝作法に宿る信仰の意味と祈りの具体性。 - 大黒様の像容に込められた象徴性

米俵・打ち出の小槌・袋が示すのは、単なる金運ではなく、勤労と分かち合いの象徴。 - 大黒様と出雲大社の深い関係

大国主命=大黒様という信仰的つながりが、出雲神話と結びつく構造。 - 縁結び信仰と現代的な祈りの変化

恋愛に限らず、仕事・家族・人間関係といった多面的な“縁”への願いとして定着。 - 大黒様のご利益の本質的理解

偶然の幸運ではなく、日々の努力・実践・誠実さが福を招くという考え方。 - 大黒様が「ついている人」の特徴

感謝・努力・笑顔・謙虚さなど、行動や在り方に福運が宿るとされる人物像。 - スピリチュアルな視点からの大黒様の解釈

“運を引き寄せる”のではなく、日常の実践を通じて福徳を育むという思想。 - 民俗的な祀り方と家庭での信仰

土間や台所、商家の帳場など、生活空間に根づいた日本的信仰スタイル。 - 大黒様信仰の現代的意義と持続可能な活用

年中行事・参拝・地域交流などを通じ、現代人の「心の支柱」として再評価されている。

関連記事