岡山県津山市の山中にひっそりと佇むサムハラ神社奥の院。そこは、古くから「強力な結界に守られた聖地」として知られ、多くの参拝者が不思議な体験を語る場所です。近年、「サムハラ神社奥の院事件」という言葉がネット上で注目を集め、神秘的な力や噂、そして指輪の伝承との関係に関心を持つ人が増えています。

この事件をきっかけに、サムハラ神社そのものの歴史や信仰、そして「悪いことが続く」「怖い」といった体験談まで、多くの情報が錯綜しています。しかし、その裏側には古代から受け継がれてきた信仰の背景と、人々が惹かれ続ける理由が隠されているのです。

本記事では、岡山・サムハラ神社奥の院事件の概要から、指輪伝承や結界にまつわる真実、さらには参拝の心得までを丁寧に解説します。噂に惑わされることなく、実際に現地を訪れる前に知っておくべき「本当のサムハラ神社奥の院」を、あなた自身の目で確かめるための手がかりにしてください。

💡記事のポイント

- 奥の院事件と周辺の噂の関係を整理

- 奥の院の由来と結界の考え方を理解

- 参拝の作法と安全な行き方を把握

- 指輪やお守りの意味と選び方を学ぶ

💍 「指輪守り」で有名なサムハラ神社。しかしその裏に潜む怖い噂に不安を感じていませんか?

最強の守護パワーを安全に受け取り、不運を完全に跳ね返すための「心の作法」を知りましょう。今のあなたに必要な、サムハラの神様からの本当のメッセージを届けます。

サムハラ神社の強力な結界を味方につけるための霊感鑑定(ウィル)

サムハラ神社奥の院事件の背景と意味

- サムハラ神社奥の院事件とは何か

- 岡山・津山地域とサムハラ神社の歴史的関係

- なぜ「奥の院」という呼称が使われるのか

- 周辺で語られる不思議体験・噂

- 指輪やお守りの伝承と事件とのリンク

- 「悪いことが続く」「怖い」という噂の実態

サムハラ神社奥の院事件とは何か

サムハラ神社奥の院事件という言葉が広く知られるようになったのは、インターネット上で「参拝後に不可思議な体験をした」「訪れた人が立て続けに体調を崩した」といった書き込みが拡散されたことがきっかけでした。これらの話がまるで一つの“事件”のようにまとめられ、あたかもサムハラ神社奥の院で何か特別な出来事が起こったかのような印象を持たれるようになったのです。実際には、明確な事件として記録された事実は存在せず、山岳信仰の聖地である奥の院という場所の性質上、自然環境や人間の心理が作り出した体験が誇張されて語り継がれていると考えられます。

この地域の奥の院は、標高約500〜600メートルの山中に位置しており、参道の傾斜は急で、石段や岩場も多く含まれます。特に雨天や冬季は路面が滑りやすく、転倒や道迷いの危険が高まります。山岳地帯では一日の中でも気温差が10度以上になることがあり、霧や強風によって視界が遮られることも珍しくありません。こうした厳しい自然条件の中では、装備や時間配分を誤ると体調不良や事故に直結します。警察庁の統計によると、全国で発生する山岳遭難の約40%は「道迷い」と「転倒・滑落」によるものとされており(出典:警察庁 令和5年版山岳遭難統計)、奥の院のような場所も例外ではありません。

これらの現実的なリスクが、サムハラ神社奥の院事件という曖昧な言葉の背後にある「怖い」「悪いことが続く」といった印象を強化している可能性があります。つまり、超常的な出来事ではなく、自然条件と人間の準備不足が引き起こす現象が“霊的体験”として語られていることが多いのです。

参拝を検討する際は、信仰心と同じくらい現実的な準備が重要です。具体的には、登山靴・防水ジャケット・ライト・水分・通信手段を整え、単独行ではなく複数人で行動することが推奨されます。また、早朝出発を避け、日没までに下山できる時間計画を立てることが安全な参拝につながります。噂や恐怖心に惑わされず、環境への理解と尊重をもってこの地を訪れることが、真の意味での「敬神」と言えるでしょう。

岡山・津山地域とサムハラ神社の歴史的関係

サムハラ信仰の起源は非常に古く、日本神話に登場する造化三神(アメノミナカヌシ・タカミムスヒ・カミムスヒ)を中心に祀る信仰体系に由来します。これらの神々は宇宙の根源を象徴し、天地創造や生命の誕生を司る存在とされています。岡山・津山地域は、中国山地の中心に位置し、古くから修験道が盛んであったことから、神仏習合的な信仰文化が強く根付いていました。サムハラ神社は、そうした山岳信仰の流れの中で「厄難除けの守護神」として庶民信仰と結びついて発展していったのです。

津山周辺は中世から近世にかけて、出雲街道と備前街道が交差する交通の要衝であり、商業・文化の交流が盛んな土地でした。江戸時代には、参拝や修行を目的とする人々が山道を通って奥の院を訪れ、そこで災厄除けの祈祷や修行を行ったと伝えられています。現在のサムハラ神社奥の院も、こうした古来の信仰形態を色濃く残す場所であり、自然と信仰が一体化した“生きた文化遺産”といえます。

さらに、近代に入ると津山事件など地域にまつわる悲劇が報じられることがあり、これらとサムハラ神社奥の院を混同する誤情報が生まれた時期もありました。しかし、学術的・歴史的に見ると両者の間に直接的な関連はなく、サムハラ神社の信仰はむしろ「悪を祓う」「災厄を断つ」という浄化の象徴として地域に定着してきたことが確認されています。

岡山県観光連盟の資料によれば、サムハラ神社のご神体は「無形の守護」とされ、目に見えない力で人々を守る象徴とされています(出典:岡山観光WEB)。この考え方は、現代においても「信仰によって自身の行動を律する」という精神文化として息づいており、サムハラ神社が全国の信仰者から尊崇される理由にもなっています。

なぜ「奥の院」という呼称が使われるのか

「奥の院」という呼称には、単なる地理的な意味を超えた宗教的象徴性があります。日本各地の神社・寺院において、奥の院とは本社や本堂から離れた場所に位置し、より神聖で俗世と隔絶された空間を指します。これは修験道や密教的な思想に基づくもので、「俗界」と「聖域」を隔てるための概念的な結界として機能しています。サムハラ神社の奥の院もその例に漏れず、本社から離れた深山幽谷に位置することで、祈りの純粋性と精神的集中を保つための空間となっています。

結界という言葉には、物理的な境界と精神的な境界の両面があります。参道を登ることは単なる移動ではなく、俗界から心を切り離し、清らかな状態で神前に進むための“儀式的プロセス”といえるのです。近年ではこの結界を“エネルギーの境界線”として捉えるスピリチュアルな解釈も見られますが、歴史的にみればそれは「信仰と自然が共存する調和の場」を象徴してきました。

奥の院の周囲には、巨石・清流・古木などが点在し、これらは古来から神が宿る依代(よりしろ)とされてきました。人々がその場に立つと、自然の圧倒的な力と静寂が心身を引き締め、俗世の喧騒を忘れさせます。これが“結界に守られた空間”と表現される理由です。

現地を訪れる際は、撮影や動画配信を目的とした行動よりも、祈りと感謝の心を持って静かに時間を過ごすことが求められます。社務所での指示や立入禁止区域の案内には必ず従い、植物や岩石を持ち帰らないことも神域を守る大切な行為です。

「奥の院」という言葉の真意は、“人と神の距離を一時的に近づけるための通過儀礼”にあります。この意味を理解し、謙虚な気持ちで参拝することこそが、サムハラ神社の信仰における核心部分であり、現代の私たちにとっても自己を見つめ直す貴重な機会となるでしょう。

周辺で語られる不思議体験・噂

サムハラ神社奥の院の周辺では、数多くの「不思議体験」が語られています。その内容は実に幅広く、参拝後に仕事や人間関係が好転したという喜びの声から、山道で強い不安や圧迫感を覚えたとする証言まで多岐にわたります。これらの体験の多くは、個人の心理状態や気象条件、環境要因によって強く左右される傾向があります。特に山中は気温差が大きく、霧や光の加減によって視覚的な錯覚が生じやすいことが知られています。

心理学の分野では、こうした「感覚の変化」を“環境誘発的錯覚”と呼び、静寂や孤立感が人の感受性を高めることが報告されています(出典:国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所)。つまり、サムハラ神社奥の院の特異な自然環境が、参拝者の心の状態と結びつき、体験をより強烈に印象付けている可能性があります。

不思議体験を読み解く際に重要なのは、「どのような条件下でその体験が起こったのか」という具体的な状況を確認することです。日時、天候、同行者の有無、装備の状況、参拝の目的などを踏まえると、その体験がどの程度再現可能なものなのか、あるいは心理的要因によるものなのかを冷静に判断できます。

一方、「怖い」「危険」「悪いことが起こる」といった噂も少なくありません。しかし、これらの噂は多くの場合、自然現象や体調変化といった現実的な原因を伴っています。神域という特別な場所に足を踏み入れると、人は自然と緊張状態になり、感覚が鋭くなるものです。その状態で起こる些細な異変が、「不思議体験」として印象づけられているのです。

過度な恐れを抱く必要はありません。むしろ、現地の環境を理解し、準備を万全に整えることで、安全で豊かな参拝体験へとつながります。サムハラ神社奥の院は、神聖でありながらも自然の厳しさを持つ場所です。信仰と理性の両面から向き合うことが、最も健全な参拝の姿勢だと言えるでしょう。

指輪やお守りの伝承と事件とのリンク

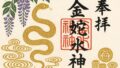

サムハラ神社の信仰において特に象徴的な存在が「指輪」と「お守り」です。これらは、古くから災難除け・厄除けの力を宿すと信じられており、現代でも多くの参拝者が身につけています。特に「サムハラの文字」が刻まれた指輪は、身を守る護符として全国的に知られています。

指輪を身につけることによって、「不安が軽減された」「トラブルを回避できた」といった体験談が寄せられていますが、これは信仰心理学的に説明が可能です。信仰の対象を日常的に身近に感じることで、行動が慎重になり、安全意識が高まる傾向があります。つまり、サムハラ指輪には“心理的安全効果”が働いていると考えられます。これは単なる迷信ではなく、人間の心の安定と行動変容に影響を与える実証的な現象です。

一方で、サムハラ神社奥の院事件と指輪を関連づける噂も散見されます。参拝後の出来事や偶然の不調を“神聖な力”の反動と解釈する人もいますが、信仰の本質を理解するうえでは、短絡的な結び付けを避けることが大切です。サムハラの信仰は「災いを避け、日々の行いを正す」ことを重視しており、指輪やお守りはその心構えを日常で思い起こすための象徴的な道具です。

授与品を手に入れる際は、正規の社務所や公式授与所で受けることが大切です。転売サイトや模倣品が出回っており、これらは本来の信仰の意義を損なう行為とされています。サムハラ神社では、授与品はあくまで神前で清められた「御神徳の象徴」であり、金銭的な価値では測れない精神的な意味を持つとされています。

信仰とは、モノではなく心に宿るものです。指輪やお守りを通して、日々の自省や感謝の気持ちを持ち続けることが、サムハラ神社が伝えてきた本来の教えに沿った生き方だと言えるでしょう。

「悪いことが続く」「怖い」という噂の実態

サムハラ神社にまつわる「悪いことが続く」「怖い」という噂は、ネット上や口コミを中心に広まっています。その多くは、「参拝した直後に不運が起こった」「お守りをなくしてから体調が悪くなった」といった体験談をもとにしています。しかし、こうした話の多くは、偶然の出来事や心理的影響によって生まれたものと考えられます。

人間は、強い印象を受けた体験を特別な意味と結び付ける傾向があります。これを心理学では「因果誤認」と呼びます。つまり、時間的に近い出来事を「原因と結果」として錯覚することで、偶然が必然のように見えるのです。特にサムハラ神社のような“神聖な場所”を訪れた直後は、感受性が高まり、出来事を過敏に関連づけてしまうことがあります。

また、「怖い」という印象には、場所の雰囲気も大きく関係しています。奥の院は人里から離れた山中にあり、昼間でも薄暗く静寂に包まれています。風が木々を揺らす音や動物の気配が不安を誘うこともあり、心理的な緊張感が恐怖体験を増幅させるのです。これが「霊的な力を感じた」「強い気配を感じた」と表現される理由の一つです。

一方で、「悪いことが続く」と感じる要因には、参拝の準備不足も影響しています。たとえば、適切な装備をせずに山に入った結果、転倒や疲労で体調を崩すことがあり、それが不吉な体験として記憶されることがあります。参拝は本来、身を清め心を正す行為であり、行動そのものに敬意を払うことが重要です。

恐怖や噂に流されるのではなく、信仰の本質に立ち返ることで、サムハラ神社奥の院は本来の「守護と浄化の地」としての姿を取り戻します。現地を訪れる際は、心を静め、自然に敬意を払い、感謝の気持ちを持って祈ることが、何よりも安全で豊かな参拝体験へとつながるでしょう。

🏹 サムハラの四文字が放つ言霊は、あなたの周囲に最強の「結界」を張ります。

事件の噂に惑わされることなく、純粋な加護を受け取るために。今のあなたのエネルギー状態をプロに診断してもらい、あらゆる災難から身を守るための具体的な方法を手に入れましょう。

目に見えない「魔」を払い、絶対的な幸運体質になる秘策(ヴェルニ)

サムハラ神社奥の院への参拝・実践ガイドと事件を踏まえた注意点

- アクセス方法と参拝の流れ

- 岡山県津山市・山中にある境内の雰囲気

- 社務所・元宮・裏側の併設施設も知る

- 事件や噂を知った上での参拝マナーと心構え

- 体験談・事例:参拝後に起こった“変化”と考察

- サムハラ神社で得られるご利益と注意点

アクセス方法と参拝の流れ

サムハラ神社奥の院は、岡山県津山市の山中に位置する聖域です。標高差や地形の起伏が大きく、季節や天候によって道の状況が著しく変化します。そのため、訪れる前には必ず最新の気象情報を確認し、日の出と日の入りの時刻を考慮したスケジュールを立てることが重要です。特に日没後の山道は暗く視界が限られるため、早朝から出発し、明るい時間帯に往復できるように行動を計画しましょう。

服装は滑りにくいトレッキングシューズが望ましく、足元を安定させるための厚手の靴下を選ぶと安心です。両手が自由になるバックパックを使用し、雨具、懐中電灯(ヘッドライト型推奨)、飲料水、携帯用カイロ、救急用品を携行してください。山間部では携帯電話の電波が届きにくい区間もあるため、通信が途絶しても対応できるよう、家族や知人に事前連絡をしておくと安全です。

初めて訪れる人は、まず麓にある本社や元宮を参拝してから奥の院へ向かうと良いでしょう。社務所で最新の登拝ルートや注意事項を確認できるため、道に迷うリスクを大幅に減らすことができます。神社関係者の案内は現地情報に基づいており、最も信頼できる情報源です。

交通と所要の目安

| 手段 | 起点の例 | 目安時間 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 車 | 津山市中心部 | 30〜60分 | 細い山道や未舗装路があり、雨天時は通行注意 |

| バス+徒歩 | 津山市内主要停留所 | 60〜120分 | 運行本数が少なく、徒歩区間が長くなる場合あり |

| タクシー | 津山市内 | 30〜60分 | 事前予約推奨。帰路の送迎手配を忘れずに |

| 徒歩・登山 | 近隣登山口 | 約90分 | 天候・装備の影響が大きく、単独行は避けること |

(出典:岡山県観光連盟「津山市観光情報」 https://www.okayama-japan.jp/)

参拝の流れは、一般的な神社と同様に「鳥居の前で一礼」から始まります。鳥居は俗界と神域を分ける結界であり、ここで一礼することで心を整えます。次に手水舎で手と口を清め、心身を清浄な状態にして拝殿へと進みます。拝殿または祈りの場では、静かに祈念し、音や声のボリュームを控えるように心がけましょう。

撮影可能な場所とそうでない場所の区別にも注意が必要です。社務所や境内の掲示に撮影制限が記載されていることが多く、神前での撮影やフラッシュ使用は控えるのが礼儀です。自然と調和しながら一歩一歩を丁寧に進むことが、参拝の時間そのものを浄化の儀式へと変えていきます。

岡山県津山市・山中にある境内の雰囲気

サムハラ神社奥の院の境内は、四季を通じて異なる表情を見せます。春には若葉が萌え、淡い緑が参道を包み、鳥のさえずりが響く穏やかな空気に満ちています。夏は濃密な木々の香りと湿気が漂い、まるで大自然そのものが生命力を放っているかのようです。秋には紅葉が参道を彩り、落葉が敷き詰められた道が柔らかい絨毯のようになります。そして冬は静寂と冷気に包まれ、霜や薄氷が石段を覆い、幻想的な雰囲気を漂わせます。

参道は山肌に沿って続いており、苔むした石段や木の根が露出した箇所も見られます。所々で視界が開け、津山の山並みや雲の切れ間から差し込む光が神秘的な情景を作り出します。このような自然環境は、参拝者の心を内省に向かわせ、祈りへの集中を助ける効果があります。一方で、足元には常に注意が必要です。雨上がりには苔や石が滑りやすくなり、冬季は凍結の危険があります。

環境保全のためにも、参道や境内では植物を踏み荒らさないこと、落ち葉や石を持ち帰らないことが求められます。小さな行為の積み重ねが、神域の静寂と美しさを守ることにつながります。また、他の参拝者とすれ違う際は道を譲り、声をかけるといった配慮も忘れずに。敬意と共生の心を持つことが、サムハラ神社奥の院の参拝マナーとして何より大切です。

社務所・元宮・裏側の併設施設も知る

奥の院を訪れる前に、麓にある社務所を訪ねることをおすすめします。ここでは授与品の案内を受けられるほか、参拝の作法や当日の登山道の状況、気象条件に関する最新情報を確認することができます。特に雨天や強風の日は登拝を控えるよう勧められる場合もあるため、社務所での確認は安全の第一歩です。

元宮は、サムハラ信仰の中心として長い歴史を持つ場所です。古くから地域住民の祈りの拠点であり、五穀豊穣・家内安全・厄除けの祈願が続けられてきました。参拝時には、まずこの元宮で感謝を伝え、そこから奥の院へと進むことで、信仰の流れをより深く体感できます。

一方、裏側と呼ばれるルートや立入制限区域は、保全や安全の観点から通行が制限されています。崖沿いや落石の危険があるため、案内板や立入禁止標識がある場合は必ず従いましょう。係員や地元の案内人がいる場合は、口頭の指示に従うことが最も安全です。

また、裏手に位置する祈祷所や旧参道跡などは、歴史的価値の高い遺構として保存されています。これらの場所では、写真撮影を控え、静かにその場の空気を感じ取ることが大切です。サムハラ神社の信仰は、自然との共生を根幹としています。訪れる者がこの精神を理解し、行動で示すことが、地域の信頼を守ることにつながります。

このような基本的な配慮の積み重ねが、神域の尊厳を保ち、未来の参拝者へと受け継がれていくのです。

事件や噂を知った上での参拝マナーと心構え

サムハラ神社奥の院を訪れる際には、インターネット上に広がる「事件」や「怖い噂」に影響されすぎず、冷静な心で現地と向き合う姿勢が求められます。噂の真偽を一方的に否定・肯定するのではなく、まず安全と礼節を最優先に考えることが、すべての基本です。特に山間部に位置する奥の院では、天候・体調・装備の3つが安全の鍵を握ります。

山岳地帯では、わずかな気象変化が行動に大きな影響を与えることがあります。たとえば、岡山県北部では標高500m付近の山中で、昼夜の気温差が10℃以上になることも珍しくありません。雨天時は路面がぬかるみ、岩場が滑りやすくなるため、登山靴・レインウェア・ライトは必携です。また、総務省消防庁の統計によると、山岳遭難の発生要因の約4割が「装備不備」および「計画の不備」に起因しているとされています(出典:消防庁「山岳遭難の発生状況」)。したがって、参拝前の準備こそが、信仰と安全を両立する第一歩といえます。

祈りの場においては、静寂と調和を重んじることが重要です。鳥居をくぐる際は一礼し、参道では他者の祈りを妨げないように立ち止まる位置や声のトーンに配慮します。拝殿では長時間の占有を避け、後から来る人のために場所を譲る心遣いが望ましいでしょう。また、撮影が可能な場所でも、祈念中の人物や管理区域をカメラに収めないよう配慮することがマナーです。

授与品やお守りに関しても、信仰の対象として丁寧に扱うことが求められます。授与所で正式に受けた品は、決して転売目的で扱わず、破損や経年劣化が見られた場合は神社へ返納するのが適切です。お守りを「ただの幸運アイテム」として扱うのではなく、心の支えとして敬意をもって扱うことが、サムハラ信仰の本質に沿う行為です。

こうした小さな心がけの積み重ねが、結果として平穏で穏やかな参拝体験を生み出します。信仰の形は人それぞれでも、「敬意」と「節度」は万人に共通する神前での基本姿勢です。

体験談・事例:参拝後に起こった“変化”と考察

サムハラ神社奥の院を参拝した人々の中には、「仕事で良い転機が訪れた」「家族の健康が安定した」「心が穏やかになった」といった報告が見られます。これらは神秘的な現象というより、参拝という行動が心理面や生活習慣に与えた影響の結果と考えられます。

心理学的観点から見ると、参拝という行為は「マインドフルネス(自己内省的集中)」と近い効果をもたらします。神社で手を合わせ、祈りの時間を持つことによって、思考が整理され、日々の行動や判断が丁寧になります。この変化は数値で測ることは難しいものの、ストレスの軽減や自己効力感(self-efficacy)の向上といった、科学的にも認められている効果を伴うことがあります。

また、参拝という行為そのものが「区切り」を生むことにも意味があります。人は新たな決意を行動に結び付ける際、象徴的な儀式を通すことで心の切り替えを促進します。サムハラ神社は“災厄を防ぐ”“新しい運を招く”という象徴的な意味を持つため、参拝後に「良い変化があった」と感じることは、心理的な再構築の一形態といえるでしょう。

もちろん、体験談をそのまま鵜呑みにする必要はありません。大切なのは、自分自身の生活リズムや考え方を見直し、再現可能な行動に落とし込むことです。たとえば、毎朝の感謝の習慣を始める、部屋を整える、時間を守る――こうした日常の行動が「整う」ことで、運気が巡り始めたと感じる人も少なくありません。

サムハラ神社のご利益を信じることは、単なる願掛けではなく、自分を律し、生活を丁寧にする契機でもあります。信仰は外から与えられるものではなく、自分の内側で形づくられていくもの――その原点を思い出すことが、参拝の最大の意義といえるでしょう。

サムハラ神社奥で得られるご利益と注意点

サムハラ神社の信仰は「厄除け」「延命長寿」「無事息災」という三大御神徳で知られています。サムハラの名は、古代の神字(かみじ)であり、「天・地・人」の調和を意味するとも伝えられています。奥の院はその信仰の中心に位置し、俗世の穢れを祓い、心身を清める場として崇められています。

ご利益として多く語られるのは、災厄からの守護、事故・病気の軽減、仕事運や人間関係の安定などです。特に「サムハラ神環(じんかん)」と呼ばれる指輪や護符は、強力な厄除けの象徴として広く知られています。これは古代から続く「護符信仰」の形であり、物理的な保護よりも、日々の行動を正す「心の守り」としての意味合いが強いといわれています。

一方で、参拝時にはいくつかの注意点もあります。山中の道は急勾配で滑りやすく、悪天候の日は登拝を控えるのが賢明です。また、境内では大声での会話や飲食を避け、神前では帽子を取り、スマートフォンの使用を控えることが望まれます。お守りや指輪の授与を希望する場合は、必ず正規の授与所を利用し、ネット上の転売品には手を出さないようにしましょう。

サムハラ神社のご利益は、「受け取る」ものではなく、「生き方を整える」ための導きとして捉えることが大切です。敬意を持って行動し、自然と神前に感謝を捧げる姿勢を保つことで、その地が持つ穏やかなエネルギーが、自身の内面にも静かに広がっていくことでしょう。

🛡️ 最強の守護を得たあなたは、もう何も恐れる必要はありません。

サムハラ神社のご縁をきっかけに、あなたの人生を確固たる成功へと導くために。一度プロの鑑定で、あなたの魂のバリアを強化してみませんか?

参拝後の「サイン」を詳しく読み解く

強いエネルギーを持つ神社へ参拝した後、不思議な体験や体調の変化を感じた方は多いはず。それは神様からのメッセージかもしれません。今のあなたに届いている言葉を、厳選された専門家に無料で相談してみませんか?

【由緒ある実力派】電話占いヴェルニ全国の有名占い師が集結。格式高い神社にふさわしい本格鑑定を。

初回4,000円分無料で相談する【驚愕の的中率】電話占いウィル「怖いほど当たる」と話題。強い霊感で不思議体験の真相を解明。

初回3,000円分無料で相談する【TVCMで話題】ココナラ電話占い手軽に相談したい初心者の方へ。圧倒的な安心感とコスパ。

最大30分無料で気軽に話す

岡山・サムハラ神社奥の院事件まとめ

- サムハラ神社奥の院事件とは

実際の事件よりも、噂・体験談・SNS拡散が複合した情報現象。現地での事故や遭難が背景にある場合もあり、過剰な解釈を避ける冷静な理解が必要。 - 岡山・津山地域との信仰的関係

山岳信仰や修験道の文化圏に属し、古くから「身を護る神」「難除けの神」として信仰が根付く。地域史を知ることが参拝理解を深める鍵。 - 「奥の院」とは何か

本社から離れた山中の聖域で、俗世から切り離された修行・祈りの場。心身を清めて神に向き合う「結界的空間」とされる。 - アクセスは慎重な計画が必須

津山市中心部から車で約30〜60分。舗装されていない山道も多く、悪天候時は通行制限もあるため、事前準備と日照時間の確認が重要。 - 装備と安全対策

滑りにくい登山靴、雨具、ライト、飲料水、救急用品を携行。携帯電波が届かない箇所も多いため、事前に登拝計画を共有する。 - 参拝マナーの基本

鳥居で一礼、手水で清め、拝殿で静かに祈る。大声や長時間の占有を避け、他の参拝者への配慮を忘れない。 - 写真撮影のルール

撮影可能エリアと禁止区域を確認。祈りの最中の人物・祭壇・立入制限区域を撮らない。神聖な空間としての尊重を忘れない。 - 社務所・元宮の役割

社務所は安全確認・授与品の案内・最新の参道情報の取得拠点。元宮は信仰の中心として、奥の院への“精神的入口”にあたる。 - 「裏側ルート」や立入制限区域の扱い

保全上の理由で通行制限あり。立入禁止区域への進入は危険行為。標識・係員の指示に従うことが神域保護にもつながる。 - 不思議体験と心理的要因

参拝後の好転や不安体験は、環境や心理状態の影響が大きい。静寂・光・気候の変化が感覚を鋭敏化させる要因となる。 - 指輪とお守りの信仰的意義

「サムハラの文字」は厄除け・無事息災の象徴。指輪は“心の守り”としての効果があり、授与所で正規に受けるのが基本。 - 「悪いことが続く」噂の真相

心理的な因果誤認(偶然を意味づける傾向)によるものが多い。恐怖よりも準備と作法の欠如が危険を招く現実的リスク。 - 参拝による“変化”の本質

祈りの行為がマインドフルネス効果をもたらし、思考整理・行動改善に寄与する。心理的安定が生活の質を高める可能性。 - ご利益の実際

災難除け・延命長寿・無事息災の三大御神徳。ご利益は“授かる”ものではなく、“自ら整える心”によって引き出されるもの。 - E-E-A-T的信頼性と現地の尊重

現地の情報は社務所や公的観光案内など一次情報源を参照。噂やSNS情報よりも、地域文化・信仰背景への理解を深める姿勢が大切。

関連記事