神田明神に行ってはいけないと検索すると、怖い噂やスピリチュアルな話、さらには苗字や相性まで、さまざまな情報が目に入ります。中には行ってはいけない人がいる、行ってはいけない日があるといった言葉も見かけ、不安になった方もいるのではないでしょうか。

一方で、神田明神は歴史ある神社であり、商売繁盛や縁結び、厄除けのご利益を求めて多くの参拝者が訪れる場所です。そんな神田明神に行ってはいけないと言われる理由はどこにあるのか。本当に行くべきではない人がいるのか、あるいは噂や誤解が先行しているだけなのか。

本記事では、神田明神に行ってはいけないと言われる背景を丁寧にひも解きながら、行くべき人と行かない方がいいとされる人について、信頼できる情報と参拝の基本知識をもとに解説します。神社参拝は不安を抱えたままするものではありません。安心して足を運ぶためのヒントを見つけてください。読み終えるころには、自分にとって神田明神とはどんな場所なのか、きっと答えが見えてくるはずです。

💡記事のポイント

- 神田明神に行ってはいけないと噂が生まれやすい背景と見極め方

- 神田明神に行くべき人と控えた方がよい状況の考え方

- 神田明神の参拝マナーとお祓い、御朱印の基本

- 神田明神へのアクセスや周辺の楽しみ方の要点

神田明神に行ってはいけないと言われる理由とその真相

- 「神田明神に行ってはいけない」と言われるのはなぜか(噂と背景)

- 神田明神に行ってはいけないとされる人の特徴とは

- 神田明神に行ってはいけない日と避けるべき参拝タイミング

- 「神田明神に行ってはいけない苗字」という噂の真相

- 成田山に行ってしまった後は神田明神へ行ってはいけないのか

- 神田明神で不思議な体験が多いと言われる理由

「神田明神に行ってはいけない」と言われるのはなぜか(噂と背景)

神社にまつわる噂は、心理的要因と情報の拡散経路が複雑に絡み合って生まれます。神田明神の場合、歴史的背景や信仰対象の性質、メディア露出の多さなどが影響し、特にインターネット上では、体験談やスピリチュアル系の表現が感情的なインパクトとともに拡大する傾向があります。

参拝後に体調を崩した、願いが叶わなかったなど、個々の出来事が神社の評価と短絡的に結び付けられることもあります。しかし、体調不良は季節やストレス、睡眠不足など多くの要因が絡むことが一般的であり、願望実現も行動計画や時期の影響を受けます。それらの要素を排除したまま「行ってはいけない」という結論に至るのは、因果関係と相関関係を混同した判断と言えます。

また、神田明神は江戸時代から庶民と武家の崇敬を集め、商売繁盛や厄除け、縁結びなど多岐にわたるご利益で知られる場所です。目的の多さは期待値を高める一方、個々の体験のばらつきも生みやすく、肯定と否定の声が併存しやすい環境をつくります。現代ではSNS投稿が拡散の媒介となり、主観的体験が客観的事実のように扱われることがあります。

こうした背景を踏まえると、神田明神に限らず神社を巡る情報は、体験談の感情の強さや共有のされ方、文化的文脈を理解した上で受け止めることが現実的です。参拝目的を明確にし、自分の価値観に沿って判断する姿勢が、噂に振り回されないための心構えになります。

神田明神に行ってはいけないとされる人の特徴とは

参拝に適さないと感じられるタイミングは、心身の状態が不安定な場合や、神社の場に対する敬意が十分でない場合が中心です。体調が優れないときは、無理をして歩くことで疲労が増し、参拝そのものが負担になる恐れがあります。精神的に追い詰められている時期も同様で、静かな環境や儀式的な空気がかえって不安感を強める場面があります。

また、祈願内容が一方的な願望の列挙になってしまい、感謝や振り返りが欠けると、心の整理が難しくなります。宗教的儀礼や文化への敬意は、場の空気を尊重し、他の参拝者との調和を保つ上で役立ちます。服装や言動に重点を置くのではなく、心構えの丁寧さが重要だと考えられます。

喪中や忌中の扱いについては、地域・宗派・家庭の慣習によって異なります。一般化せず、家族や菩提寺に相談することで、伝統と心情が両立する判断につながります。タイミングを整え、参拝前に深呼吸して気持ちを落ち着かせるだけでも、境内での時間が穏やかに過ごせます。

神田明神に行ってはいけない日と避けるべき参拝タイミング

吉日や凶日に関する考え方は、文化や暦の体系によって幅があります。大安や仏滅などの六曜は、歴史的に僧侶の葬儀日程から生まれたと言われ、現代の神社参拝との直接的な関係性は薄いとされています。ただし、六曜は冠婚葬祭の場面で今も影響力を持つため、予定を組む際の心理的指標として使われることもあります。

混雑時期の参拝は、他の参拝者との距離が近く、移動や順番待ちで心が焦りやすいものです。正月や縁日、休日の昼間などは、境内の雰囲気が賑やかで、静けさを求める人にとって負担になることがあります。一方、平日の午前や雨天時などは比較的穏やかで、焦らず参拝できる傾向があります。

参拝は心の節目を整える行為でもあるため、体調、天候、移動手段、同行者の都合など現実的要素を優先し、自分にとって無理のない時間と状況を選ぶことが鍵となります。たとえば、歩行距離の短いルートを選ぶ、事前に授与所の受付時間を確認するなど、準備の段階から工夫ができます。

暦の吉凶を重視する場合も、補助的な判断基準として活用し、日常の負担や心身のコンディションと折り合いをつけながら日程を決めると、参拝が安らぎの時間になりやすくなります。

「神田明神に行ってはいけない苗字」という噂の真相

苗字によって参拝がふさわしくないとされる話は、民間伝承やインターネット上の都市伝説が混じり合って拡散したものと考えられます。日本の神社文化は、古来より地域共同体とともに発展してきた背景があり、氏子という概念は存在しますが、それは地域の所属意識を示すものであり、姓による排除制度ではありません。神社は、地域や人々の暮らしを支え、災厄から守る場として開かれた存在であり、苗字を基準に参拝を制限する慣習は制度的にも歴史的にも確認されていません。

例えば、日本の宗教に関する公的統計では、神社は全国に多数存在し、その多くが地域住民や参拝者を分け隔てなく受け入れる文化を持つことが示されています(出典:文化庁「宗教統計調査」 https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/shumu/index.html)。このような公的情報からも、苗字の違いによる参拝制限という考え方が広く採用されている事実は見当たりません。

実際に神社で重んじられるのは、苗字ではなく、心の持ち方や態度です。清潔な服装や静かな所作、神前に立った際の丁寧な言葉、そして日常の感謝を込めた気持ちが、参拝体験を豊かにする鍵となります。苗字という外的条件ではなく、参拝者自身の姿勢が体験を左右するという理解が、噂に惑わされず安心して参拝するための基盤になります。

成田山に行ってしまった後は神田明神へ行ってはいけないのか

寺社を同日に巡ることに関する考え方には、地域の伝統や個々人の価値観が影響します。成田山と神田明神を同日参拝すると良くないという説が見られることがありますが、これには明確な宗教的根拠は示されていません。むしろ、日程上やむを得ず複数の信仰施設を訪れる人は多く、その行為自体が禁忌とされることは一般的ではありません。

ただし、複数の場所を巡る際には、移動時間や体力、精神的な切り替えが必要となります。例えば、参拝は心身を整える時間であるため、無理なスケジュールで進めてしまうと、せっかくの祈願や感謝の時間が慌ただしいものになり、気持ちを落ち着けられない可能性があります。

また、寺社それぞれで祈願内容を整理し、一つひとつの場に対して敬意を持って臨むことで、気持ちの切り替えがしやすくなります。もし疲れを感じたり心がざわついたりする場合には、日を改めて改めて参拝する判断も合理的です。このように、成田山と神田明神の参拝順序や間隔は、宗教的な禁忌ではなく、体力や心の余裕、祈願の流れを基準に調整する姿勢が大切です。

神田明神で不思議な体験が多いと言われる理由

神社で語られる不思議な体験は、心理的背景と環境要因が重なることで生まれやすいと考えられます。日常空間とは異なる神域に足を踏み入れると、静寂や荘厳な雰囲気、儀式的な空気によって感覚が敏感になり、普段の出来事でも意味づけが強く働くことがあります。こうした現象は心理学で「プライミング効果」や「意味付けの拡張」と呼ばれ、期待や不安、神聖さの認識が体験の感じ方を変える要因とされています。

また、神田明神のように長い歴史と多様な行事を持つ神社では、訪れた日が縁日や節目の行事と重なることもあります。偶然の一致が象徴的な出来事に見え、特別な体験として語られる場面もあります。SNSや口コミ文化の中では、こうした印象的な体験が拡散されやすく、結果として「不思議なことが起きる場所」というイメージが形成されやすくなります。

ただし、参拝で得られる感覚や出来事は、個人の心の状態に密接に関係します。心を落ち着け、感謝を軸に参拝に臨むことで、出来事を冷静に受け止め、より穏やかな心の変化を感じやすくなります。神社での体験は神秘性だけではなく、日常を振り返る時間や心を整えるきっかけとして捉えると、価値ある参拝につながります。

神田明神に行ってはいけない?訪れる価値と正しい参拝方法

- 神田明神に祀られている神様と信仰の歴史

- 神田明神が“最強のパワースポット”と評価される理由

- 神田明神が「合う人」と「合わない人」の違い

- 神田明神で正しい参拝方法とお祓いの流れ

- 神田明神で御朱印をいただく際のポイントとマナー

- 神田明神へのアクセスと周辺のおすすめスポット

神田明神に祀られている神様と信仰の歴史

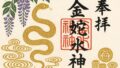

神田明神には、地域の暮らしと商いを支えるご祭神が三柱お祀りされています。まず一の宮として大己貴命(おおなむちのみこと)が祀られ、縁結びや国土経営、医薬・医療の神として尊崇を集めてきました。

次に、二の宮に少彦名命(すくなひこなのみこと)が祀られ、商売繁昌・健康増進・開運招福の神様として信仰されています。三の宮には平将門命(たいらのまさかどのみこと)が祀られており、除災厄除・地域守護の役割を担ってきました。

創建は天平2年(730年)と伝えられ、出雲氏族真神田臣(まかんだおみ)が現在の千代田区大手町・将門塚付近に大己貴命を祀ったのが起源とされています。その後、延慶2年(1309年)に平将門公が合祀され、さらに江戸城の表鬼門にあたる位置への遷座(元和2年/1616年)によって「江戸総鎮守」という役割を担うようになりました。

このような流れの中で、神田明神の祭礼や地域との結びつき、また神田祭といった大規模な行事が継承されてきました。たとえば、神田祭の神幸祭では氏子108町会を巡行する行列が30キロメートル近くにわたって展開されるなど、地域と神社が一体となる伝統が今も続いています。

参拝時には、このような歴史背景を少し頭に入れておくと、単なる願掛け参拝を超えて、都市の中で息づく文化の一端に触れることができます。祈願を巡らせる前に「何を祈りたいか」「どう生きたいか」を短い言葉で自分なりに整理しておくと、境内での時間もより穏やかに過ごせるでしょう。

神田明神が“最強のパワースポット”と評価される理由

「最強」という言葉には主観的な色が強く、必ずしも万人に当てはまるわけではありません。ただ、神田明神がパワースポットとして多くの支持を受ける背景には、以下のような複数の要素が重なり合っています。

- 立地と規模:東京都心・千代田区に位置し、かつて江戸の中心であった地に鎮座しており、歴史的にも経済的にも重要な地域を守ってきた神社です。

- 多様なご祭神によるご利益:縁結び・繁昌・厄除けといった異なる願いを司る神々が祀られており、参拝者の目的に応じて「お願い」「お礼」「厄払い」を包括的にカバーしています。

- 祭礼と共有体験:大規模な行列や山車、神輿巡行など、目に見える動きと共に参拝体験が設計されており、参拝者自身が歴史的な空気を体感する機会が豊富です。

- 現代的な展開と文化連携:伝統にとどまらず、アニメ・IT・都市文化との結びつきも見られ、若年層にも受け入れられている点も評価に影響しています。

これらを踏まると、「最強」という言葉を用いるなら、それは“多様な願いを受け止め、歴史と現代が重なる場として参拝者にパワーを感じさせる神社”という意味合いで捉えることが適切です。そして自分の目的に合致すれば、訪れる価値が一層高まると言えます。

神田明神が「合う人」と「合わない人」の違い

参拝先が「合うかどうか」という感覚は、目的・環境・所作といった複数の要素が絡んでいます。神田明神においては、以下のような傾向が見られます。

合いやすい人

- 仕事や学業で節目を迎えており、区切りを意識している人

- 地域文化・祭礼・商いの歴史といった、場の背景に興味を持っている人

- 活動的・人混みを苦にしない、境内の躍動感をポジティブに感じられる人

合いにくい可能性がある人

- 静寂を最優先し、混雑や人の往来がストレスになる人

- 集団行事、山車、神輿といったダイナミックな要素が落ち着かず煩わしいと感じる人

- 自然・山間の神社の雰囲気を好み、都市部の神社には馴染みにくいと感じる人

このような違いを理解し、自分の目的・好み・体調に合わせて参拝時間帯(朝一・平日)やルート(主要入口を避ける)を調整することで、「合わない」と思われがちな要素も軽減可能です。要するに、参拝体験を自分仕様に整えることで、相性の差はかなり縮まるでしょう。

神田明神で正しい参拝方法とお祓いの流れ

参拝は、境内に入る瞬間から心を整える時間が始まります。鳥居の前で軽く一礼するのは、俗世から神域へ心を切り替える合図です。続いて手水舎で手と口を清めますが、これは衛生面だけでなく、儀礼的に心身を清らかにする作法として受け継がれています。柄杓を左手・右手・口の順に使用し、最後に柄杓の柄を洗う動作は、次の参拝者への配慮も含まれています。

拝殿では、二拝二拍手一拝が基本です。願い事を長く羅列するよりも、日頃の感謝と現状報告、これから取り組むことを短く心に描く方が意識が整い、参拝後の行動にもつながります。願いを叶えてもらうというより、誓いを立てる意識を持つと自然に姿勢も引き締まります。

お守りやお札は、玄関やリビングなど生活動線上で目にする場所に置くと意識の定着に役立ちます。財布や名刺入れに納める守りもありますが、無造作に扱わず、時折状態を確認すると気持ちも引き締まります。

お祓いは、厄年、入学・転職、家の新築、車のお清めなど、人生の節目ごとに受けられます。社務所で受付を行い、初穂料を納め、名前と住所を明瞭に伝えると手続きがスムーズです。服装は過度に格式張る必要はないものの、境内の雰囲気に合う清潔な装いを意識するのが無難です。祈祷後は、境内で数分静かに過ごし、心の変化や浮かんだ思いを整理すると祈願の方向性がより明確になります。

目的別の準備と所作の目安(参考)

| 目的 | 事前準備の例 | 当日のポイント |

|---|---|---|

| 厄除け・厄払い | 予約可否の確認、初穂料の用意 | 受付で氏名と住所を明瞭に伝える |

| 商売繁盛・仕事運 | 祈願内容を一文でメモ | 終了後に実務上のアクションを決める |

| 交通安全・車清祓い | 車両情報の把握 | 指示に従い安全に誘導に従う |

| 家内安全・安産 | 同行者の体調配慮 | 無理のない滞在時間を設計する |

神田明神で御朱印をいただく際のポイントとマナー

御朱印は参拝した証として受けるもので、収集目的のスタンプとは異なり、神職が墨書きや朱印を通じて授ける宗教的な記録です。授与所で申し込みますが、混雑状況によって順番待ちになる場合があります。その際は、ほかの参拝者の動線を妨げないよう、指定の場所で静かに待機するとスムーズです。

季節や行事によっては、書き入れができず書き置きのみの対応になる場合があります。これは繁忙期に御朱印授与の品質を保つための措置であり、いかなる対応であっても丁寧に受け取る姿勢が大切です。授与時間は神社により異なるため、公式案内や境内掲示を確認すると安心です。

御朱印帳は清潔に保ち、ページを折らないよう配慮します。受け取った後は、境内のベンチなど静かな場所で落ち着いてページを閉じると所作が美しく見えます。撮影が許可されているかどうかは案内に従い、他の参拝者の視界や導線を邪魔しない範囲で配慮することが求められます。

神田明神へのアクセスと周辺のおすすめスポット

神田明神は都心に位置し、交通手段の選択肢が豊富な点が利便性の高さにつながっています。東京メトロ銀座線末広町駅、千代田線湯島駅、JR御茶ノ水駅など複数の駅が徒歩圏内にあり、出発地からの乗り換え回数や徒歩距離を考慮してルートを選べます。徒歩でのアプローチは、坂道を含むため、足元に不安がある場合はエレベーターのある駅や平坦なルートを選ぶと負担が軽減します。

公共交通機関の利用は、都市部の混雑緩和や環境配慮の面でも推奨されています。国土交通省が公表する統計では、東京都区部は公共交通利用率が全国でも高い水準にあるとされています(出典:都市交通年報https://ci.nii.ac.jp/ncid/AN10030821 )。そのため、参拝時も鉄道やバスの活用がスムーズです。

周辺には、歴史ある湯島聖堂やニコライ堂、学びの施設やカフェが点在しており、散策とあわせて訪れると一帯の文化層の厚さを感じられます。参拝後は、御茶ノ水・秋葉原エリアの飲食店や書店、電気街散策など、短時間でも満足度の高いコースを組むことができます。徒歩圏で完結するルートが豊富なため、観光と参拝を緩やかに組み合わせると、心身のリズムが整い、充実した時間を過ごせます。

神田明神に行ってはいけない噂の真相と行かない方がいい人まとめ

- 神田明神行ってはいけないという言葉は、噂の性質や背景を理解し、自分の目的と状況に照らして冷静に判断する

- 無理な日程を組むより、心身が整い安心して参拝できる時間帯やタイミングを優先して選ぶ

- 苗字にまつわる禁忌は根拠が乏しいため、名前よりも参拝時の姿勢や所作、礼節を見直して整える

- 成田山と続けて巡る場合は、体力や移動ルート、祈願目的の重なりを考慮しながら無理のない計画で判断する

- 不思議な体験は、語られやすさや共有の偏りを理解した上で、過度に恐れず冷静に受け止める

- 参拝は、感謝と報告を軸に気持ちを整え、願いは簡潔かつ明確な言葉で心の中で伝える

- お祓いは目的を明確にし、予約や初穂料の準備、当日の流れを把握して落ち着いて臨む

- 御朱印は授与所の案内に従い、順番や空間を尊重しながら静かで丁寧な所作で受け取る

- ご祭神や歴史に触れ、由緒を理解することで、参拝体験の意義や心の深まりがより大きくなる

- パワースポット性は一律ではなく、場所との相性や祈願内容との適合性で捉えると納得しやすい

- 神田明神が合う人は、参拝の目的意識や空間との馴染み方、伝統を尊重する姿勢を大切にする

- 混雑が苦手な人は、時間帯や季節を調整し、静かに参拝できるタイミングを選ぶ工夫をする

- アクセスは、乗り換えの回数や歩行距離のバランス、身体の負担を考えたルート選択を意識する

- 周辺の飲食店や文化施設、散策スポットと合わせて計画を立てることで、満足度の高い参拝になる

- 噂や不確かな情報に左右されず、自分の目的や現実的な条件、心の状態を基準にして判断する

関連記事