「八百万の神」は日本だけに見られる独特な信仰だと思っていませんか。古くから日本人は、山や川、風や火、さらには日常にある道具や家屋にまで神が宿ると信じてきました。そんな自然と共に生きる感性が育んだのが、八百万の神という考え方です。

しかし、なぜ日本だけがこのような信仰を持ち続けているのでしょうか。世界にも自然崇拝や多神教は存在しますが、日本の八百万の神はそれらとはどこか違う独自の体系を築いています。海外の人々から見ても、日本の神々の多様さと柔軟さは驚きと関心の的になっています。

この記事では、八百万の神が生まれた歴史的背景や、日本だけが持つ信仰構造の特徴を解説します。また、神々の序列や相関図、最強とされる神など、神話の奥に潜む壮大な世界観にも触れていきます。読むほどに、日本文化の奥深さと、世界が注目する精神性の魅力が見えてくるでしょう。

💡記事のポイント

- 八百万の神が日本だけという疑問に対する背景理解

- 八百万の神の相関図や序列を踏まえた神々の関係の把握

- アニミズムとの違いと日本の宗教観の整理

- 八百万の神の代表的な神々と神社の基礎知識の獲得

八百万の神は日本だけの信仰なのか?その意味と起源を徹底解説

- 八百万の神とは何か?読み方と「八百万」という言葉の由来

- 日本だけに根付いた八百万の神の考え方と信仰の特徴

- 八百万の神はどんな神様?自然や物に宿る神々の姿

- 八百万の神とアニミズムの違い|日本独自の宗教観を探る

- 八百万の神の宗教的背景と日本文化への深い影響

- 日本で八百万の神が今も信仰され続ける理由とは

八百万の神とは何か?読み方と「八百万」という言葉の由来

八百万の神は、やおよろずのかみと読みます。この「八百万」という言葉は、日本語の古い表現において「数え切れないほど多い」という意味を持つ慣用句であり、単なる数値を指すものではありません。古代の人々にとって、自然や社会のあらゆる事象には目に見えない力が宿ると考えられ、それらを神として敬う文化が生まれました。つまり、八百万の神という概念は、世界に存在するあらゆる現象や事物に神性を見いだすという日本特有の感受性を象徴しています。

古典文学や神話においてもこの思想は繰り返し描かれています。『古事記』や『日本書紀』では、天地開闢の時代に無数の神々が次々と生まれ、天地や自然現象、人間社会を司る存在として登場します。たとえば、風の神、海の神、火の神など、自然の営み一つひとつに名前と物語が与えられ、信仰の対象となってきました。こうした考え方は、自然と共存する日本人の生活様式の中に深く根付いています。

この思想は現代の生活にも受け継がれています。たとえば、正月の初詣やお盆、七五三といった行事、さらには日常的なお祓いや感謝の儀礼にもその影響を見ることができます。人と自然、社会との関係を調和させる倫理観が、八百万の神の精神の中に息づいているのです。

また、近年ではこの考え方が環境倫理やサステナビリティの観点からも再評価されています。自然を単なる資源ではなく、神聖な存在として尊重する姿勢は、持続可能な社会の基盤として注目されています。

(出典:文化庁『日本人の宗教観に関する研究報告書』https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/shumu/index.html)

日本だけに根付いた八百万の神の考え方と信仰の特徴

八百万の神という信仰は、世界の他の多神教や自然崇拝と共通点を持ちながらも、日本においては独自の進化を遂げました。その最大の特徴は、信仰が「生活」と密接に結びついている点にあります。

日本の各地には氏神(うじがみ)と呼ばれる土地の守護神が祀られ、地域共同体の中心として機能してきました。氏神を祀る神社では、季節ごとの祭礼が行われ、人々は自然の恵みや豊穣への感謝を捧げます。これにより、宗教が特定の教義を信じるものというより、生活を支える文化的な実践として定着していきました。

もう一つの顕著な特徴は、宗教的な寛容さです。日本では神道と仏教が長く共存し、相互に影響を与えながら融合してきました。この神仏習合の歴史は、他宗教を排除するのではなく、それぞれの役割を尊重しながら受け入れる柔軟な信仰態度を育みました。たとえば、神社の境内に仏教的要素が見られる場合や、寺院で神道的儀礼が行われる例も少なくありません。こうした文化的重層性は、日本特有の宗教観の根幹をなしています。

さらに、八百万の神の信仰は地域ごとに形を変えており、各地の風土や産業、歴史に合わせて神々の性格が異なります。農村では五穀豊穣を願う神が中心となり、港町では航海の安全を守る神が崇拝されます。このように、地域社会の営みそのものが信仰を通じて支えられてきたのです。

現代においても、災害時に神社が避難所や地域の集会場所として機能することがあり、精神的支柱としての役割を果たしています。宗教という枠を超え、人々の心を結ぶ共同体の核としての力が、八百万の神の本質にあります。

八百万の神はどんな神様?自然や物に宿る神々の姿

八百万の神の世界には、自然のあらゆる現象に宿る神々が登場します。山や川、風、火、雨などの自然現象だけでなく、稲作や鍛冶、織物、航海、医療など、人間の生活や生業に関わる分野にも神々の存在が見出されてきました。神々は絶対的な支配者ではなく、それぞれの領域で役割を持つ存在として認識されています。

たとえば、山には山の神、海には海の神、稲には稲荷神、火には火産霊神(ほむすびのかみ)などが祀られ、自然現象がもたらす恵みと脅威の両面に対して祈りが捧げられます。また、古来より道具にも魂が宿るとされ、長く使った道具には付喪神が生まれるという考え方が広まりました。これにより、人々は物を大切に扱い、無駄にしないという倫理観を育んできました。

さらに、家庭内でも神棚を設けて家の守護神を祀り、日々の感謝を表す習慣が残っています。井戸や竈(かまど)にも神が宿るとされ、日常のすみずみに信仰のかたちが息づいています。こうした行為は、自然と人間の共生を体現するものであり、環境と調和して生きる知恵を象徴しています。

八百万の神の思想は、現代の社会倫理にも影響を与えています。リサイクルや省エネルギーといった取り組みも、物を大切にするという日本的精神の延長線上にあると考えられます。日本の神々は単なる神話上の存在ではなく、今も私たちの生活の中で息づき続けているのです。

八百万の神とアニミズムの違い|日本独自の宗教観を探る

八百万の神は、世界的な宗教観の中でしばしばアニミズム(精霊信仰)と比較されます。確かに両者には「自然界のあらゆるものに霊的な力が宿る」という共通点がありますが、その形成過程や社会的役割、文化的背景には明確な違いが存在します。日本における八百万の神の信仰は、単なる自然崇拝を超え、神話体系・儀礼制度・共同体の秩序形成と密接に結びついてきました。

まず、八百万の神の特徴は、その神々が明確な名前と物語を持ち、人間社会の構造と連動している点にあります。古代の文献『古事記』『日本書紀』に登場する神々は、天地開闢の神から生業・戦・芸能まで多岐にわたり、系譜として記録されてきました。これにより、神々の関係性を示す「相関図」的な構造が形成され、社会の秩序や自然の摂理を象徴的に表す役割を担いました。

一方で、アニミズムはより包括的な概念であり、世界各地の民族宗教に共通する信仰形態です。自然物そのものに霊性を見いだす点では共通しますが、人格化された神々や体系化された神話が必ずしも存在するわけではありません。アニミズムは自然現象を直接的に敬う思想であるのに対し、八百万の神はそれを神話や制度、地域社会の儀礼を通じて具体的な「形」として定着させた宗教文化なのです。

| 観点 | 八百万の神 | アニミズム一般 |

|---|---|---|

| 対象の捉え方 | 神名や物語を伴う人格的な神が多い | 自然物や霊的力への包括的感受 |

| 社会との結節 | 氏神や鎮守、年中行事と地域社会が連動 | 共同体形態は地域により多様 |

| 制度・空間 | 神社と祭祀の体系が整い巡礼も盛ん | 儀礼の制度化は地域差が大きい |

| 神話の役割 | 系譜・物語が相関図の核となる | 物語化の程度は文化によって異なる |

このように、八百万の神はアニミズム的感受性を包含しつつも、日本特有の社会構造・歴史・文化と結びつき、神社祭祀と神話的系譜が支える独自の宗教文化として成立しています。特に神社という空間は、アニミズム的な自然崇拝の場を形式化・制度化し、地域共同体の中心としての機能を果たしてきました。

さらに注目すべきは、八百万の神が国家の形成とも連動して発展してきた点です。奈良時代以降、神祇官制度によって神々が階層的に整理され、国の安寧と豊穣を祈る儀礼が公的な形で整備されました。これはアニミズムには見られない、宗教的感性の社会的制度化の好例です。

(出典:国立歴史民俗博物館『神道の成立と祭祀体系に関する研究』https://www.rekihaku.ac.jp/)

八百万の神の宗教的背景と日本文化への深い影響

八百万の神の信仰は、宗教という枠を超え、日本人の価値観や文化的感性そのものに深く根づいています。言葉遣い、礼儀、食文化、住まいの設計、芸能や文学など、生活のあらゆる側面にその影響が及んでいます。たとえば、食事の前に「いただきます」と手を合わせる行為には、命を与える自然や神への感謝の念が込められています。これは、八百万の神の思想が現代の生活習慣に溶け込んでいる一例です。

四季の移ろいに合わせて行われる祭りや行事も、この宗教観に基づいています。春は豊穣を祈り、秋には収穫への感謝を捧げる。これらは単なるイベントではなく、自然との共生を確認する儀礼的な営みです。地域ごとに異なる神を祀る神社が存在することも、日本の地理的・文化的多様性を反映しています。祭りは世代を超えて人々をつなぐ社会的装置であり、地域文化の持続性を支える役割を担っています。

文学や美術にも、八百万の神の宗教観が深く根付いています。平安文学に見られる「もののあわれ」や「無常観」は、自然や生命に宿る神聖さを感じ取る感受性に通じています。絵巻物や能楽、舞踊などの芸能では、神々の物語が美しく表現され、芸術と信仰が融合した日本独自の文化美学が形成されました。

建築や庭園においても、八百万の神の思想は色濃く反映されています。伊勢神宮に代表される神社建築は、自然素材を活かし、周囲の環境との調和を重視しています。庭園では、自然を模倣するのではなく、自然そのものを取り込む設計思想が育まれました。これにより、都市の中でも自然との共生を感じられる空間が生まれています。

このように、八百万の神の宗教観は日本文化の根底を形づくる精神的基盤であり、その柔軟さと包容力が時代を超えて受け継がれているのです。

日本で八百万の神が今も信仰され続ける理由とは

現代社会においても、多くの人々が神社を訪れ、祭りや年中行事を通して八百万の神と関わりを持ち続けています。初詣、厄除け、七五三、結婚式など、人生の節目に神々へ祈りを捧げる習慣は広く浸透しており、統計的にも日本人の約70%が「宗教的ではないが神社参拝を行う」と回答しています(出典:文化庁「宗教年鑑2023」https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/index.html)。

このような信仰の持続には、日本社会の特性である「共同体意識」が深く関わっています。神社は単なる宗教施設ではなく、地域の歴史と記憶を保存する場所です。災害時には避難所や支援拠点として機能し、平時には祭りや奉納行事を通じて人々の絆を育む場となっています。神々への祈りは、地域社会の安定と連帯を象徴する行為なのです。

また、現代では観光や文化振興の側面からも神社の価値が再認識されています。海外からの旅行者が神社参拝を通じて日本文化に触れる機会が増え、八百万の神という多神的価値観が「多様性を尊重する思想」として注目されています。環境保護やサステナビリティといった現代的課題にも通じる精神として、世界的にも再評価が進んでいます。

さらに、日本の神々の世界は固定化された教義を持たないため、個人が自由に関係を築ける点も特徴です。信仰のかたちは人それぞれであり、特定の宗派や指導者に依存する必要がありません。この柔軟な信仰構造が、変化の激しい現代社会においても八百万の神が生き続ける理由の一つといえるでしょう。

総じて、八百万の神の信仰は「自然と人間の関係を再確認し、感謝の心を育む文化的装置」として今なお機能しています。それは単なる宗教的儀礼ではなく、心の拠り所としての普遍的な価値を持つのです。

八百万の神は日本だけが持つ神々の世界|序列・相関図・最強の神を探る

- 八百万の神の相関図|神々の関係性と神話のつながりを解説

- 八百万の神の序列とは?主要な神々の格付けとその意味

- 八百万の神の中で最強は誰?ランキングで見る神々の力

- 八百万の神の一覧|神社で祀られる代表的な神々を紹介

- 八百万の神の一柱・ヒルコとは?知られざる神の物語

- 八百万の神への海外の反応|日本だけの神々が世界で注目される理由

八百万の神の相関図|神々の関係性と神話のつながりを解説

八百万の神の相関図とは、日本神話における神々の誕生と関係性を体系的に整理したものです。これは単なる家系図ではなく、天地の生成、国土の形成、農耕文化の発展、そして人間社会の秩序確立に至るまでの過程を一貫した流れとして示しています。こうした構造的な視点から見ると、日本神話は宇宙の誕生から社会生活の成り立ちまでを包括的に描いた壮大な物語体系であることが分かります。

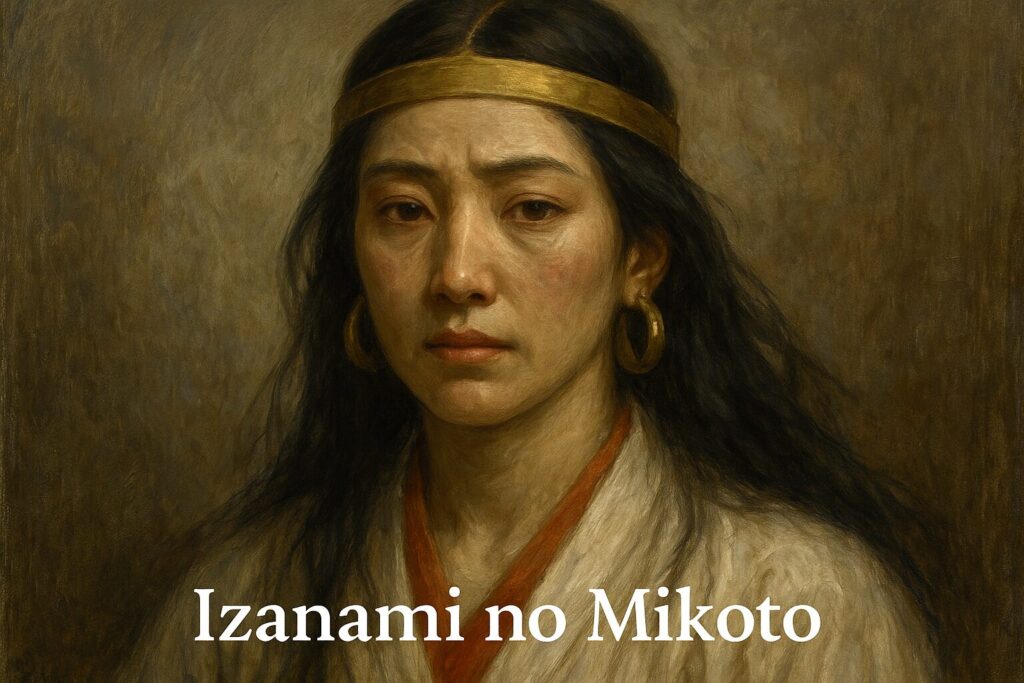

相関図の始まりは「天地開闢(てんちかいびゃく)」における原初の神々、すなわち「造化三神(ぞうかさんしん)」にあります。これらの神は姿形を持たず、宇宙の秩序を司る象徴的存在とされます。やがて伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)が登場し、「国生み」の物語を経て日本列島を形成しました。この段階で、神々の役割は「天地を統べる天つ神」と「地上を守る国つ神」に分化し、世界の調和と循環が描かれます。

重要なのは、神々の関係が優劣によってではなく、相互補完と連携によって成り立っている点です。太陽を司る天照大御神(あまてらすおおみかみ)は秩序と光の象徴であり、対をなす須佐之男命(すさのおのみこと)は変革と試練を象徴します。二神の対立と和解の神話は、破壊と再生、混沌と秩序の共存という日本的世界観を象徴しています。

相関図をたどることで見えてくるのは、祈りの対象である神々が時間や場所、季節の移ろいとどのように結びついているかという構造的な理解です。たとえば、春には農耕神、秋には収穫の神、冬には鎮魂や再生の神が重視されるなど、神々の関係性は自然のリズムとともに動的に変化します。したがって、八百万の神の相関図は神々の血縁関係を超え、社会と自然の循環を可視化する「宗教的地図」と言えるでしょう。

(出典:国学院大学 神道文化学部『日本神話体系研究』https://www2.kokugakuin.ac.jp/shinto/curriculum/special_pickup.html)

八百万の神の序列とは?主要な神々の格付けとその意味

神々の序列は、古代日本において宗教儀礼や政治的秩序を定める上で重要な概念でした。特に奈良時代以降、律令制度の下で「神祇令(じんぎりょう)」が整備されると、国家的に祀られる神々の序列が明確化されました。この体系の中で最上位に位置づけられたのが伊勢神宮の天照大御神であり、皇祖神として国家と皇室の安泰を象徴する存在となりました。

ただし、この序列は神々の力の優劣を示すものではなく、祭祀上の優先順位や役割の重みを表すものです。たとえば、出雲大社の大国主神(おおくにぬしのかみ)は国土経営の神として、天照大御神と対をなす「国つ神」の筆頭とされ、地上の繁栄と調和を担います。このように、神々はそれぞれの分野で役割を持ち、互いを補いながら秩序を築いています。

序列の意義を理解するうえで注目すべきは、「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」に記された全国の神社リストです。これは平安時代に編纂された国家的祭祀の指針書であり、約3,100座の神社が記録されています。ここでの「名神大社」「国幣中社」などの格付けは、地域ごとの重要度や国家への貢献度を基準として定められました。つまり、序列は信仰の純粋な格差ではなく、歴史的・社会的文脈によって形成された文化的階層構造なのです。

現代においても、この序列の名残は「一宮」「二宮」「三宮」という形で各地に残っています。これらの呼称は、古代の国ごとに最も格式高い神社を示したもので、地域アイデンティティの象徴として今も人々の信仰を支えています。序列を学ぶことは、神々の権威を比較するためではなく、祈りの歴史と社会の秩序形成を理解するための鍵となります。

八百万の神の中で最強は誰?ランキングで見る神々の力

八百万の神において「最強」という概念を一律に定義することは難しい問題です。なぜなら、神々はそれぞれ異なる分野で力を発揮し、その「強さ」は文脈や祈りの目的によって変化するからです。たとえば、天照大御神は光と秩序を司る最高神として尊崇されますが、須佐之男命は荒ぶる自然を鎮める破壊と再生の象徴でもあります。どちらが「強い」と一概に言えない点こそが、八百万の神の多層的な魅力なのです。

神々の力を理解するためには、以下のような視点ごとに整理するのが現実的です。

| 視点 | 上位候補 | 観点の要旨 |

|---|---|---|

| 秩序と統治 | 天照大御神・高御産巣日神 | 世界を照らし国を治める象徴性 |

| 武勇と鎮護 | 須佐之男命・建御雷神 | 武力と調停の両立が語られる |

| 生成と医療 | 伊邪那美命・少彦名神 | 命を育む循環の力への信頼 |

| 農耕と繁栄 | 大国主神・稲荷大神 | 暮らしの基盤を支える実利性 |

このような観点から見ると、「最強」とは単なる戦いや支配の強さではなく、自然と人間社会の調和をもたらす「力の循環性」として理解すべきものです。たとえば、少彦名神(すくなひこなのかみ)は医療や薬草の神として民間信仰に深く根付き、人々の健康と再生の象徴となっています。また、稲荷大神は農業と商業の守護神として、現代でも全国各地に数万社を超える神社が存在します(出典:神社本庁『全国神社数統計2023』https://www.jinjahoncho.or.jp/)。

ランキングという形式は、神々の力を理解するきっかけとして有効ですが、八百万の神の世界では、状況や願いによって祈りの焦点が変化します。たとえば、豊穣を願う時期には稲荷大神、災害時には天照大御神や八幡神、病気平癒には少彦名神など、祈りの対象は時と場に応じて選ばれます。こうした動的な信仰構造こそ、八百万の神が「最強」を固定せず、常に人々と共に生き続ける理由なのです。

八百万の神の一覧|神社で祀られる代表的な神々を紹介

日本各地に存在する神々は、その数およそ8万社以上とも言われ、まさに八百万(やおよろず)という言葉が示す通り数え切れないほど多様です。ここでは、その中でも日本文化や生活の中で特に広く祀られている主要な神々を一覧として整理します。以下の表は、神々の主な領域・象徴・信仰の広がり・代表的な神社を示したものです。信仰の形は地域によって異なるため、ここでの分類は学びのための基礎的整理として捉えるとよいでしょう。

| 神名 | 主な領域 | 象徴・キーワード | 主な神社の例 |

|---|---|---|---|

| 天照大御神 | 秩序・太陽 | 光明・統治・調和 | 伊勢の神宮 など |

| 素戔嗚尊 | 変革・鎮護 | 荒御魂・武勇・災厄平定 | 出雲や八坂の社 など |

| 大国主神 | 国づくり・縁結び | 医療・和合・国土経営 | 出雲大社 など |

| 稲荷神 | 五穀豊穣・商工 | 稲・狐・繁栄 | 稲荷社各地 |

| 建御雷神 | 武道・勝運 | 剣・雷・勝利祈願 | 鹿島神宮 など |

| 恵比寿神 | 商売繁盛・海運 | 鯛・釣竿・えびす顔 | 各地の恵比寿社 |

天照大御神は日本神話の中心に位置し、国家と天皇の象徴として信仰されてきました。素戔嗚尊は荒ぶる力を持ちながらも、人々を守る鎮護の神として祀られています。大国主神は国造りや縁結びの神として広く知られ、出雲地方を中心に全国で信仰を集めています。稲荷神は商業や農業の守護神として特に江戸時代以降に信仰が拡大し、現在では全国に約3万社以上の稲荷社が存在します(出典:神社本庁『全国神社数統計2023』https://www.jinjahoncho.or.jp/)。

この一覧を起点として、地域の氏神(うじがみ)や産土神(うぶすながみ)を調べることで、自分の暮らしや土地と深く結びついた神々の存在を理解するきっかけになります。神々を単なる歴史上の存在としてではなく、現代の生活や価値観に息づく精神的支柱として捉える視点が大切です。

八百万の神の一柱・ヒルコとは?知られざる神の物語

ヒルコ(蛭子・恵比須)は、日本神話において伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)の間に最初に生まれた子とされています。しかし、誕生の際に「不具」とされ、葦舟に乗せて流されたという物語が伝えられています。その後、この神は海を漂い、やがて人々のもとに福をもたらす存在として再び語り直されました。この再生の物語は、日本人の自然観と「再び立ち上がる力」への信仰を象徴しています。

ヒルコは後に恵比寿神(えびす)と同一視されるようになり、特に漁業や商業の守護神として全国各地で信仰されるようになりました。海から流れ着く存在という神話的要素は、海運や貿易、漁業といった日本の生活基盤と密接に結びついています。商売繁盛を願う神として、七福神の一柱にも数えられ、鯛を抱えた笑顔の姿で親しまれています。

この神話の背後には、「欠けたものが新たな価値を生む」という日本的な再生思想があります。ヒルコは不完全な存在として生まれながらも、人々に福をもたらす神へと昇華しました。この過程は、自然の循環や人間の生き方そのものに通じる象徴的な物語といえるでしょう。

また、地域によっては「蛭子神」「夷神」と表記され、海岸沿いの神社や商人町などで独自の祭りが行われています。代表的なものとして、兵庫県西宮神社の「十日戎(とおかえびす)」があり、毎年多くの参拝者が商売繁盛を祈願します。ヒルコの信仰は、失われたものを受け入れ、そこから新たな価値を見出すという日本文化の根底に流れる思想と深く響き合っています。

八百万の神への海外の反応|日本だけの神々が世界で注目される理由

近年、八百万の神の概念が海外でも注目を集めています。その背景には、グローバル社会が抱える多様性や環境問題への関心の高まりがあります。日本の神々は一神教のように唯一絶対の存在ではなく、自然や人間のあらゆる営みに神性を見出す思想を持っています。この多元的・包摂的な考え方が、宗教対立や環境破壊が進む世界において「調和のモデル」として関心を呼んでいるのです。

アメリカやヨーロッパでは、神道に関する学術研究が増加しており、ハーバード大学やオックスフォード大学などでは「日本の宗教哲学」「自然信仰と倫理」といった講義の中で八百万の神の思想が取り上げられています。また、アニメや映画などの文化を通じて、日本の神々が象徴する自然との共生の価値観が世界に広がりつつあります。特に『千と千尋の神隠し』や『もののけ姫』などの作品は、八百万の神の世界観を分かりやすく表現し、海外の人々に深い印象を与えました。

さらに、環境倫理やサステナビリティの観点からも八百万の神の思想は注目されています。自然を「資源」ではなく「共に生きる存在」と捉える姿勢は、持続可能な社会を構築する上で重要な価値観として評価されています(出典:国際連合大学『環境と宗教的価値観に関する国際報告書』https://unu.edu/)。

このように、八百万の神の世界観は、宗教の枠を超えて「共生」「多様性」「循環」という普遍的テーマと結びついています。日本だけでなく、世界が今、改めてこの古代からの知恵に学ぼうとしているのです。

八百万の神は日本だけの信仰とその意味まとめ

- 八百万の神とは、あらゆる自然や物に神性を見出す日本独自の信仰体系である

- 「八百万(やおよろず)」は数の多さを表し、無限の神々が存在するという象徴的な表現である

- 八百万の神は日本だけに体系的に残る多神的信仰で、生活文化と密接に結びついて発展してきた

- 天地開闢から国生みまでの神話体系が、神々の相関図として社会秩序や自然観を形づくっている

- 神々の序列は上下関係ではなく、祭祀の役割や地域的な重みを示す秩序として理解されている

- アニミズムとの違いは、神に人格や物語性が付与されている点にあり、宗教的体系の深さが特徴である

- 八百万の神の信仰は、神社祭祀や年中行事を通して地域共同体の絆を支える役割を果たしてきた

- 文学や芸術、建築、美術などにも八百万の神の世界観が浸透し、日本美の根底を成している

- 代表的な神々には天照大御神、素戔嗚尊、大国主神、稲荷神、建御雷神、恵比寿神などが挙げられる

- ヒルコの神話は「欠けや弱さの再生」を象徴し、日本的な許しと循環の精神を映している

- 八百万の神の最強を問うランキングは存在するが、力の定義は「支配」ではなく「調和」に重きを置く

- 神社ごとの祭神や地域信仰には多様性があり、それが日本文化の柔軟な受容力を支えている

- 現代でも初詣やお祭り、地鎮祭などの形で八百万の神への信仰が日常生活に息づいている

- 海外では八百万の神の多神的寛容性や自然との共生思想が高く評価され、文化研究の対象となっている

- 八百万の神の思想は、持続可能な社会や環境との共生を考えるうえで現代にも通じる哲学である